コンサータは、ADHD(注意欠如・多動症)の治療薬として処方されることが多いお薬です。

服用することで集中力が高まり、日常生活や学業、仕事に良い影響をもたらすことが期待されますが、その一方で、「副作用は大丈夫?」「ずっと飲み続けるものなの?」といった不安を感じている方も少なくありません。

この記事では

- コンサータの基本的な仕組み

- コンサータの期待される効果

- コンサータの副作用と減薬方法

- 利用者からのよくある質問

などを医師監修のもと、わかりやすく丁寧にお伝えします。

※本記事はファクトチェックを徹底しており、青字下線が引いてある文章は信頼できる医学論文への引用リンクとなっています。

コンサータ(メチルフェニデート)とは?基本情報と作用機序

注意欠如・多動症(ADHD)の治療に使われる薬のひとつが「コンサータ(薬剤名:メチルフェニデート)」です。

処方されたばかりの方や、お子さんへの服用を考えている保護者の方は、「どんな薬なの?」「副作用はあるの?」と不安に感じているかもしれません。

まずはコンサータの基本情報と、どのように作用してADHDの症状にアプローチしていくのかを、わかりやすく解説していきます。

一般名・薬の分類(メチルフェニデート徐放製剤)

商品名:コンサータは中枢神経刺激薬で、有効成分は「メチルフェニデート塩酸塩(徐放製剤)」です。

コンサータは服用後、約12時間にわたり薬効が持続するよう設計されており、学校や仕事の時間帯に合わせて、朝1回の服用で日中の症状をコントロールできるよう工夫されています。

また、コンサータは登録医制度のもとでのみ処方可能な薬です。

これは乱用や依存のリスクに配慮した制度で、専門研修を受けた医師・薬剤師だけが取り扱い可能です。

中枢神経刺激薬としての働き

コンサータは、中枢神経(脳や脊髄)を活性化させるタイプの薬で、特に脳の前頭前野(実行機能・自己制御を担う領域)の働きを補うように作用します。

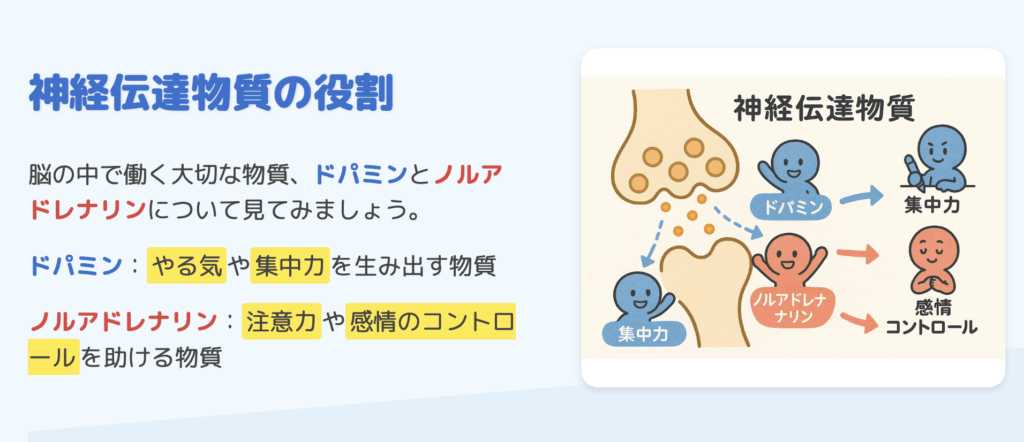

ADHDのある人は、ドパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の働きが弱く、刺激に対する選択的注意や感情の抑制が難しい状態にあるとされています。

前頭前野の活動低下が背景にあると考えられており、これが不注意や衝動性、多動性といった症状に関与します。

コンサータはこの神経伝達物質の働きを補強することで、「集中する」「行動をコントロールする」「感情を抑える」などの自己調整力を高めることを目的としています。

ここで重要なのは、この薬が「鎮静させる」のではなく、むしろ本来の認知機能を取り戻す方向に働きかけているという点です。

ただし、高用量や誤用・乱用された場合には、多幸感(気分の高揚)や依存のリスクがあることも報告されており、使用には慎重な管理が必要です。

このため、コンサータは処方時点で厳しく管理され、医師の指導のもとでのみ使用されます。

ドパミン・ノルアドレナリン再取り込み阻害の仕組み

コンサータの主な作用は、「ドパミンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害すること」にあります。

これにより、神経細胞間の「シナプス間隙(神経の情報が伝達される場所)」に、これらの神経伝達物質が長く留まりやすくなり、情報伝達が強化されます。

通常、神経伝達物質は放出されたあと、速やかに「再取り込み」されて次の信号伝達の準備をします。

ADHDのある人は、この再取り込みが過剰に働きすぎていることがあり、ドパミンやノルアドレナリンが不足した状態に陥っている可能性があります。

コンサータは、この再取り込みをブロックすることで、ドパミンやノルアドレナリンの効果を高め、「集中しやすい」「落ち着いて考えられる」「感情が安定する」といった感覚を得やすくするのです。

- コンサータはADHD治療薬であり、有効成分はメチルフェニデート塩酸塩

- ドパミンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、注意・集中・衝動のコントロールを助ける

- OROS技術によって1日1回の服用で12時間程度の効果が持続する

- 鎮静作用ではなく、脳の自己調整機能をサポートすることが目的

- 乱用防止のために登録医制度・患者登録制度のもとで厳格に管理されている

次の章では、コンサータがADHDの症状に対して具体的にどのような効果をもたらすのか、また学業・仕事・日常生活への影響について詳しく見ていきましょう。

コンサータ(メチルフェニデート)の適応疾患と効果

この章では、コンサータがどのようにADHDに作用し、日常生活や学業、仕事にどのような影響を与えるのか、そして小児と成人での効果の違いについて、最新の知見をもとにお伝えしていきます。

ADHDに対する効果(注意・衝動性・多動への作用)

ADHDの中核症状は、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つです。

コンサータは、これらの症状を軽減することで、生活のしやすさや社会的な適応力の向上を助けることを目的としています。

具体的には、以下のような変化が期待されます:

- 物事に集中しやすくなる

- 衝動的な発言や行動が減る

- 過度な落ち着きのなさが緩和される

これらは、脳内のドパミンやノルアドレナリンの働きを高め、前頭前野の認知機能を補うことで実現されます。

臨床試験では、コンサータを使用した多くの方において、中等度以上の症状改善が見られることが報告されています。

ただし、どれくらい効果が出るかは個人差が大きく、注意深い用量調整や他の治療との併用が必要な場合もあります。

また、コンサータはADHDの症状を「治す薬」ではなく、「コントロールするための支援薬」であるという理解が大切です。

DSM-5-TRやICD-11などの国際的な診断基準では、ADHDの症状は6か月以上続き、学業・仕事・家庭などの生活機能に支障をきたしている必要があります。

コンサータは、そうした症状の影響を軽減し、より良い日常生活を送るための一助として使われます。

学習や仕事に与える影響(学業成績・社会生活の改善)

ADHDがあると、学習や仕事の場面で次のような困りごとが起こりやすくなります:

- 授業や会議中の集中が続かない

- 課題や提出物を忘れてしまう

- 同じミスを繰り返す

- 人間関係でのトラブル(思わず発言してしまう、感情のコントロールが難しい)

コンサータの服用によって、これらの困難が軽減されることがあります。

特に、課題への集中力の向上、作業効率の改善、衝動的な行動の減少など、日常の「できること」が増えていく変化が期待できます。

ただし、注意が必要なのは、学業成績(テストの点数や通知表など)の劇的な向上は一貫して確認されていないという点です。

コンサータは「学ぶ意欲」や「学習に取り組める環境」を整えるものであり、あくまで成績向上の土台を支える役割と理解すると良いでしょう。

成人においては、仕事上のタスク管理や優先順位づけ、時間管理の困難さがADHDによって生じやすいですが、コンサータにより作業の見通しを立てやすくなる、集中が続く、同僚とのトラブルが減るといった効果が報告されています。

こうした変化が、職場での定着率や生活の安定につながることもあります。

一方で、ADHDには不安障害や抑うつ、睡眠障害、依存症などの併存症が合併しているケースも少なくありません。

そのため、学業・仕事の支援だけでなく、心理的・環境的な支援を併用していくことが重要です。

小児と成人での効果の違い

コンサータは6歳以上の小児から成人(65歳まで)を対象に使用される薬ですが、年齢によって治療の目的や効果の現れ方には違いがあります。

小児の場合

- 行動の変化が目に見えてわかりやすい(例:静かに座っていられる、授業に集中できる)

- 保護者や教師が観察しやすく、改善を客観的に把握しやすい

- 副作用として食欲低下・体重減少・成長への影響(身長の伸び)が出やすいため、定期的な体重・身長のモニタリングが必要

成人の場合

- 行動よりも内面的な困りごと(集中できない・段取りが苦手)の改善に効果を感じやすい

- 職場や家庭での役割が複雑なため、ストレス・睡眠・対人関係・飲酒など複数要因を考慮した治療設計が求められる

- 成人ADHDの診断には、「12歳以前にいくつかの症状が存在していたこと」が必要とされる(DSM-5-TR、ICD-11)

また、成人におけるADHDの診断や治療は、単に「子ども時代の延長」としてではなく、発達の過程を通じて残存している特性への対応として位置づけられます。

過去の経過や現在の困りごとを丁寧に振り返りながら、本人の価値観に合った治療方針を立てることが大切です。

いずれの年齢でも、薬だけに頼るのではなく、環境調整、認知行動療法(CBT)、ペアレントトレーニング、生活習慣の見直しなどを組み合わせていくことが、より安定した治療につながります。

- コンサータはADHDの注意・多動・衝動の症状を改善し、集中力や自己コントロール力を支援する

- 学業や仕事での課題遂行や行動の安定に寄与するが、成績や業績の向上は個人差が大きい

- 小児では行動の変化が現れやすく、成長への影響に注意が必要

- 成人では内面的な困りごとや生活機能の改善を目指し、併存症も考慮した包括的支援が重要

- ADHD治療は薬物だけで完結するものではなく、心理・環境・生活面の支援との併用が望ましい

次の章では、よくある副作用から年齢別に注意すべき点まで、コンサータを安全に使うために知っておくべきポイントを解説していきます。

コンサータの副作用とリスク / 年齢別に注意すべき点

コンサータはADHDの治療に有効な薬ですが、一方で副作用やリスクへの理解も欠かせません。

「眠れなくなると聞いた」「子どもの成長に影響はないの?」「依存性は?」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

この章では、コンサータに関する代表的な副作用とリスクについて、エビデンスに基づきつつ、年齢ごとに注意すべき点も含めて解説していきます。

よくある副作用(食欲不振、不眠、体重減少)

コンサータにおいて最もよく報告される副作用は、以下のような身体的変化です:

- 食欲不振

- 入眠困難・不眠

- 体重減少

食欲不振と体重減少

コンサータ(メチルフェニデート)は中枢神経刺激薬として、食欲を抑制する作用があります。

特に服用開始初期に「お腹が空かない」「食事量が減った」という訴えがよく見られます。

この結果、体重減少につながることがあり、成長期の小児では特に注意が必要です。

臨床研究や長期観察研究では、身長と体重の伸びに影響を及ぼす可能性があるとされ、治療を継続する場合には、定期的な体重・身長のモニタリングが推奨されています。

特に小児では、体重と身長の成長曲線を継続的に確認することが重要です。

不眠・睡眠の質の変化

コンサータは覚醒系に作用するため、入眠困難や睡眠の浅さが起こることがあります。

特に、服薬時間が遅くなると夜まで薬効が残りやすく、寝つきが悪くなる傾向があります。

そのため、朝に早めに服用することが基本です。

一方で、ADHDそのものが睡眠障害(睡眠相後退、入眠困難など)を合併することも多いため、「薬の影響なのか、もともとの傾向なのか」の見極めが難しいケースもあります。

そのような場合は、医師と相談のうえで用量調整や別の薬剤への切り替え、睡眠習慣の整備などを検討することが大切です。

重篤な副作用(心疾患、精神症状、依存リスク)

頻度は少ないものの、重大な健康リスクにつながる副作用も報告されています。

以下は、特に注意が必要な重篤な副作用の例です。

心疾患・循環器系のリスク

コンサータは血圧や心拍数を軽度上昇させる可能性があります。

健康な人であれば問題ないことが多いですが、既往歴に心疾患がある場合(不整脈、狭心症、心筋症など)や、家族歴に突然死がある場合は要注意です。

重篤な構造的心疾患やコントロールされていない高血圧などがある場合、使用は避けるべきとされており、処方前には問診でのスクリーニングが基本です。

心電図などの検査は、既往歴・家族歴・症状の有無に応じて医師が必要と判断した場合に行われます。

服用中に「動悸」「胸痛」「息切れ」などの症状がある場合には、すぐに医療機関を受診してください。

精神症状(不安・うつ・幻覚・攻撃性)

一部のケースでは、不安感の増強、抑うつ的な気分の悪化、幻覚、被害妄想、攻撃性の亢進など、精神面の副作用が見られることがあります。

これは特にもともと気分障害や双極性障害の素因がある方で起こりやすく、慎重な観察が必要です。

ADHDの診断と併存疾患の鑑別が適切に行われていない場合、副作用と誤解されることもあります。

「突然イライラしやすくなった」「睡眠が極端に短くなり、多弁・多動になった」などの症状は、躁症状や精神症状のサインである可能性があるため、すぐに主治医へ相談しましょう。

依存・乱用リスク

メチルフェニデートは、脳内のドパミン系に作用する薬剤であるため、依存性や乱用のリスクが存在します。

とくに、過量服用、吸引などの不適切使用、他者への譲渡などの行為は危険です。

適切な診断・用量・管理のもとで服用する場合、依存や乱用のリスクは比較的低く抑えられますが、ゼロではありません。

気分の高揚や多幸感を感じるなどの変化があった場合は、必ず主治医に相談しましょう。

年齢別に注意すべき副作用(小児・思春期・成人)

副作用の出やすさや重視すべきリスクは、年齢によって異なります。

それぞれのライフステージに応じた視点で、注意すべきポイントをまとめます。

小児(6歳~12歳)

- 成長への影響(体重・身長)が最大の懸念点。定期的なモニタリングが必要

- 食欲低下・昼食を摂れない問題により、親の食事介入が重要

- 学校での活動に支障が出ないよう、服薬時間や休薬日の調整も検討される

思春期(13歳~17歳)

- 体重や容姿への意識が強くなる時期であり、体重減少による身体・心理面への影響に配慮が必要

- 睡眠や気分の変動など、心理社会的変化と副作用が重なりやすい時期

- 自己判断での服薬中断や過量服用を防ぐため、本人の理解と親のサポートの両立が重要

成人(18歳以上)

- 心血管系リスク(高血圧・不整脈など)の有無を服薬前にチェック

- 飲酒や他の薬との相互作用により副作用が強まる可能性もある

- 精神症状(不安・抑うつ・躁転など)や睡眠障害が背景にある場合、症状の悪化に注意

いずれの年齢でも、「副作用が出たから服薬をやめる」ではなく、医師と相談しながら調整・変更・中止の方針を立てることが基本です。

- よくある副作用には食欲不振・不眠・体重減少があり、小児では成長への影響に注意

- 重篤な副作用として、心疾患・精神症状・依存リスクがあるが頻度はまれ

- コンサータは登録医制度・患者登録制度により厳格に管理されており、適正使用下での依存リスクは比較的低い

- 年齢によって出やすい副作用が異なり、小児は成長、思春期は体重・心理面、成人は循環器や併用薬の影響に注意が必要

- 異変を感じたら必ず主治医に相談し、自己判断での中止は避ける

コンサータの効果を最大化させる飲み方・避けるべき時間帯

ADHDの治療にコンサータを取り入れる際、薬の効果を十分に引き出すためには、正しい服薬方法や生活リズムへの理解がとても大切です。

ただ薬を飲むだけでなく、「いつ飲むか」「日常生活とどう関わるか」を意識することで、副作用の予防や生活の質の向上につながります。

この章では、コンサータの服用における具体的な注意点や、日常生活で気をつけたいポイントを一緒に確認していきましょう。

飲み方と服用タイミング(朝1回投与の理由)

コンサータ(一般名:メチルフェニデート)は、その名の通りゆっくりと薬が体内に放出される設計がなされています。

そのため、1日1回、朝に服用することが基本とされています。

これは、ADHDの症状が日中の学校や仕事など、集中力や注意力が求められる時間帯に強く現れやすいためです。

朝に1回服用することで、およそ12時間程度、安定した薬効が持続するよう設計されています。

これにより、朝から夕方までの生活をサポートできるのが特徴です。

また、日本の添付文書にも明記されているように、午後や夕方以降に服用すると、薬の効果が睡眠時間にまで持ち越されてしまい、不眠や睡眠の質の低下につながる恐れがあります。

そのため、「朝食前または朝食と一緒に服用」することが推奨されています。

食事との関係

コンサータは、食事の有無にかかわらず服用可能とされており、基本的には食前・食後どちらでも効果に大きな違いはないとされています。

ただし、胃腸が弱い方や、服薬後に胃もたれや吐き気といった軽い副作用が出る場合には、朝食後に服用することで不快感をやわらげられることがあります。

特に小児や思春期の方は、食欲不振や体重減少といった副作用が出やすいため、朝食をしっかり摂ることが重要です。

例えば、たんぱく質を多く含んだ朝食や、食事スケジュールの工夫(間食の確保など)によって、成長期に必要な栄養を維持しやすくなります。

飲み忘れたときの対応 – 数時間以内ならすぐ服用、午後以降に気づいた場合は明日までスキップ

忙しい日常の中では、薬の飲み忘れが起きることもあるかもしれません。

そんなときは、まず慌てずに時間を確認してください。

服薬を忘れてから数時間以内で、まだ午前中であれば、思い出した時点で服用して構いません。

ただし、午後以降に気づいた場合は、その日の服薬はスキップするようにしましょう。

午後に飲んでしまうと、薬の作用が就寝時間まで持ち越され、不眠や過覚醒のリスクが高まるためです。

また、飲み忘れたからといって、次の日に2回分をまとめて服用してはいけません。

これは明確に禁忌とされており、動悸・吐き気・不安・興奮などの過量症状が出るリスクがあるためです。

飲み忘れを防ぐためには、以下のような工夫が役立ちます。

- 朝のルーティンに薬を組み込む(歯磨き後に飲むなど)

- スマートフォンでアラームを設定する

- ピルケース(1週間分の管理ができるもの)を使う

- カレンダーやToDoアプリと連携する

また、毎日同じ時間に服用することで、薬の効果を安定的に得ることができます。

薬を飛ばすと、その日のADHD症状が強く出てしまうこともあるため、継続的な服薬はとても重要です。

- コンサータは朝1回の服用で、日中のADHD症状をカバーします

- 食事の有無で効果に大きな違いはありませんが、胃腸が弱い方は朝食と一緒の服用が安心です

- 飲み忘れた場合は、午前中であれば服用可能/午後以降はスキップを

- 継続的な服薬のためには、習慣化やアラーム、ピルケースなどの工夫が大切です

次の章では、コンサータの減薬や中止に関する考え方とその進め方について、安心して取り組めるよう丁寧に解説していきます。

コンサータの服用を辞めたいと思ったら – 減薬の進め方

コンサータを使い始めてしばらく経つと、「このままずっと飲み続けるのかな?」「もう薬はやめられるんじゃないか」といった気持ちが出てくることがあります。

この章では、コンサータの減薬や中止に関する正しい知識と、安全な進め方について詳しくお伝えしていきます。

自己判断で中止すると精神状態の悪化を招く可能性

コンサータは中枢神経に作用する強力な治療薬であり、服用の開始だけでなく中止の判断にも医学的根拠が必要です。

ADHDは一時的な病気ではなく、脳の機能的な特性によって生じる慢性的な神経発達症とされており、「症状が落ち着いたから」といって完全に消失したとは限らない点に注意が必要です。

とくに小児・思春期においては、学齢やライフステージの変化とともに、一時的に困りごとが軽減することがありますが、それは症状の消失というよりも周囲の環境適応やスキル向上によるものであることも多いです。

また、コンサータを突然やめることで、注意力の低下・衝動性の再燃・不安や抑うつの悪化がみられることがあり、本人や家族が予期せぬ混乱を感じるケースも少なくありません。

さらに、思春期以降にADHDの二次障害として不安障害や気分障害が併発するケースもあるため、薬の中止が精神状態の悪化を招く可能性も考慮しなければなりません。

そのため、服薬をやめるかどうかは、医師と慎重に相談しながら判断することが大前提です

医師と進める段階的な減薬の流れ

コンサータの減薬や中止を検討する際は、必ず医師の計画のもとで段階的に進めることが原則です。

基本的な流れは以下のようになります。

・学校や職場での適応状況

・家庭での行動や対人関係

・副作用の有無や生活への影響

・本人の希望や自己理解の成熟度

例:54mg → 36mg → 18mgのように、医師の判断で1~2週ごとに1段階ずつ用量を下げる

・行動観察や学業成績の変化を記録

・日誌やスケール(例:ADHD-RSなど)での症状モニタリング

また、新学期・受験・転職・引っ越しなど、環境の変化が大きい時期は避け、学校休暇など比較的負荷の少ない時期を選ぶことが推奨されます。

落ち着いた時期に試験的な休薬を行い、必要ならすぐに再開できるように準備しておくことが大切です。

最近では、「夏休みや長期休暇中だけ薬を休む」という“ドラッグホリデー”(計画的な服薬中断)という方法もあります。

これにより、副作用への対処や成長期の体重・身長への影響を抑える効果が期待されるケースもあります。

ただし、その実施は必ず医師の指導のもとで行う必要があることを忘れてはいけません。

- ADHDは慢性的な神経発達症であり、自己判断での中止は再発リスクが高くなります

- コンサータを中止する際に、症状再燃や注意機能の変化が見られることがあります

- 医師の指導のもと、段階的に用量を減らしながら慎重に様子を見ていくことが重要です

- 比較的負荷の少ない時期(例:学校の休みなど)を選んで減薬を進めましょう

- 「薬をやめることがゴール」ではなく、生活全体の安定を優先して考えることが大切です

ここまでで、コンサータの服薬や中止に関する基本的な考え方をご紹介しましたが、実際には「子どもに使っても大丈夫?」「性格が変わってしまうのでは?」といった不安の声もよく聞かれます。

次の章では、コンサータに関するよくある疑問や誤解について、分かりやすく丁寧にお答えしていきます。

最後に:コンサータに関するよくある疑問Q&A

コンサータはADHDの治療薬として広く使われている一方で、インターネット上ではさまざまな噂や疑問の声も見られます。

特に「子どもに使っても大丈夫?」「性格が変わってしまう?」「危険な薬なのでは?」といった不安を抱える方も少なくありません。

ここでは、患者さんやご家族からよく寄せられる代表的な質問にお答えしながら、コンサータの安全性や正しい理解を一緒に深めていきましょう。

子どもに使っても大丈夫?

はい、適切な医師の診断と管理のもとであれば、小児への使用も安全性が確保された上で行われています。

コンサータ(メチルフェニデート徐放製剤)は、日本国内でも6歳以上の小児の注意欠如・多動症(ADHD)に対して承認されています。

飲むと性格が変わるのか?

コンサータは脳の神経伝達物質(主にドパミンとノルアドレナリン)に働きかけ、注意力や集中力を改善する薬です。

そのため、「性格を変える薬」ではありません。

ただし、服薬によって本人の振る舞いや感情表現が変化することはあります。たとえば:

- 衝動的な発言や行動が減り、落ち着いた印象になる

- 話す頻度や表情の豊かさが一時的に減る

- 周囲が「大人しくなった」「無表情になった」と感じる

こうした変化は、薬の効きすぎや用量が合っていないときに起こることがあります。

本人の本来の性格が変わってしまうわけではなく、過剰な作用や不快な副作用によって一時的に“らしくない”振る舞いになるだけです。

大切なのは、本人が「楽になった」「集中しやすくなった」「学校で困らなくなった」と感じられているかどうかです。

もし「自分らしくない」「感情が出せない」「つらい」と感じるようであれば、必ず医師に相談してください。

薬の用量を調整したり、別の治療法を併用したりすることで、より自然な自分らしさを保ちながら治療を続けることが可能です。

やばい?早死にするって本当?

このような不安の声がネット上で見られることがありますが、現時点の大規模研究において、コンサータを適切に使用している限り「早死にする」といった医学的根拠は示されていません。

確かに、メチルフェニデートは中枢神経刺激薬であり、乱用・依存の潜在性が高いため、米国ではスケジュールII、日本では向精神薬として厳格な管理下で流通しています。

そのため、医師の指導なしに服用を継続したり、他人に譲渡したりすることは法律上も医学的にも禁止されています。

ただし、医師の管理のもとで正しい用法・用量を守って使用すれば、長期使用においても重大な健康リスクの有意な増加を示すエビデンスは、現時点では一貫して確認されていません。

むしろ、近年の大規模研究では、ADHDの薬物治療を受けている人たちの場合、自傷・事故・犯罪・全死亡率が低下したという報告もあります。

ADHDそのものが、不注意による事故・けが・リスク行動の増加、学業や職場での困難、人間関係の不和、うつ・不安の合併など、長期的な生活の質を低下させる要因となることが多いため、適切な治療を受けることの方が、結果として人生を安定させ、健康リスクを下げることにつながります。

ですので、過度に不安になる必要はありませんが、気になる症状が出たときには遠慮せず、医師に相談することがとても大切です。

- コンサータは6歳以上の小児にも適応されており、安全管理体制のもとで使用されます

- 「性格が変わる」と感じる場合、薬の作用が強すぎていることがあり、本人の本来の性格が変わるわけではありません

- 医師の指導を守って服用する限り、コンサータで「早死にする」といった科学的根拠は現在のところ確認されていません

- ADHDの治療は、症状の緩和だけでなく、長期的な人生の安定にもつながります

- 気になる副作用や違和感があれば、早めに主治医に相談しましょう

まとめ

コンサータは、ADHDの症状を軽減し、集中力や自己コントロール力を高めることで、より生きやすい毎日をサポートしてくれるお薬です。

しかし、効果の感じ方や副作用には個人差があり、「誰にでも合う薬」ではありません。

大切なのは、薬だけに頼るのではなく、自分の状態を丁寧に見つめながら、主治医やご家族と一緒に治療を進めていく姿勢です。

これまでの内容をまとめると、以下のようなポイントが大切です。

- コンサータは脳内の神経伝達物質に働きかけ、ADHDの中核症状を緩和する

- 小児から成人まで使用可能だが、年齢によって副作用や効果の出方が異なる

- よくある副作用には食欲不振、不眠、体重減少などがある

- 稀に心疾患や精神症状、依存リスクといった重篤な副作用も報告されている

- 登録医制度のもとで厳格に管理されており、治療は必ず医師と相談のうえで行う

コンサータは、うまく使えば日常生活を大きく支えてくれる薬です。

不安なことがあっても、一人で抱え込まず、いつでも相談してください。

あなたにとって最も安心できる治療方法が見つかることを願っています。