「サイコパス」という言葉は、ニュースやドラマなどで耳にすることが多いかもしれません。冷酷・共感しない・危険な存在…そんなイメージを抱く方もいるでしょう。

しかし、実際にはサイコパスという言葉には医学的な背景や心理学的な定義があり、必ずしも「犯罪者=サイコパス」ではありません。むしろ、日常生活や職場、恋愛関係の中で出会うこともあり得る存在です。

この記事では、専門家の視点から、サイコパスの定義や特徴、よくある誤解について丁寧に解説します。正しい理解を持つことは、安心して人間関係を築く第一歩になります😊

第1章 サイコパスとは何か?

まず最初に確認しておきたいのは、「サイコパス」という言葉がどのような意味で使われているかです。一般的には冷酷・危険といった印象が先行しますが、医学や心理学の世界では必ずしも同じ意味ではありません。

特に「反社会性パーソナリティ障害」との関係性や、メディアによって広がったイメージの影響を正しく整理することが大切です。ここでは、サイコパスの定義や背景について、わかりやすく解説していきます📘。

1. サイコパスの定義と医学的背景

「サイコパス」という言葉は、精神医学の正式な診断名ではありません。

医学的には「反社会性パーソナリティ障害(ASPD)」と重なる部分がありますが、完全に同一ではありません。心理学者のロバート・D・ヘアによる「PCL-R(Psychopathy Checklist-Revised)」が有名で、サイコパス傾向を評価するために使われます。

このチェックリストでは、表面的な魅力、共感性の欠如、衝動性、無責任さなどが挙げられています。つまり「サイコパス」という概念は、単なる犯罪者像ではなく、人の性格傾向を幅広く捉えるものなのです。

2. 「サイコパス」という言葉が広まった経緯

サイコパスという言葉が一般的に知られるようになった背景には、犯罪心理学やメディアの影響があります。映画やドラマでは「冷酷な殺人鬼=サイコパス」という描かれ方が多く、一般の人々の印象を強く形作りました。

一方で、実際の臨床場面では、サイコパス傾向を持つ人すべてが犯罪に走るわけではありません。むしろ知的で魅力的に振る舞う人も多く、社会的に成功しているケースすらあります。ここに「サイコパス=犯罪者」という誤解が生まれる土壌があります。

3. よくある誤解と正しい理解

サイコパスに関しては、いくつかの誤解が広まっています。

- 誤解①:サイコパスは必ず犯罪者になる

→ 実際には犯罪歴のない人も多く、日常生活や職場で普通に生活しているケースもあります。 - 誤解②:サイコパスは感情を持たない

→ 感情そのものがないわけではなく、「共感」や「罪悪感」といった他者とつながる感情が乏しい傾向があります。 - 誤解③:サイコパスはすぐに見分けられる

→ 表面的には魅力的に見えることも多く、関わって初めて違和感に気づくケースが少なくありません。

このように、サイコパスを正しく理解することは、誤解に基づく偏見を減らし、自分や周囲の人との健全な距離感を考えるために重要です。

- サイコパスは医学的な正式診断名ではなく、心理学的な性格傾向を示す概念

- 「反社会性パーソナリティ障害」と重なる部分はあるが同一ではない

- メディアでのイメージにより「冷酷な犯罪者像」が強調されがち

- 実際には社会生活を送る人も多く、見分けは難しい

- 正しい理解を持つことが、偏見や誤解を防ぐ第一歩となる

サイコパスの定義や誤解について整理すると、「思っていたより幅広い存在なのだ」と感じる方も多いのではないでしょうか。表面的な魅力や知性を持ちつつ、内面には共感性の乏しさが潜んでいることもあります。

では実際に、サイコパス傾向を持つ人にはどのような特徴や行動パターンが見られるのでしょうか?

次の章では、感情面・行動面・人間関係の3つの視点から、サイコパスの特徴について詳しく見ていきましょう🔍。

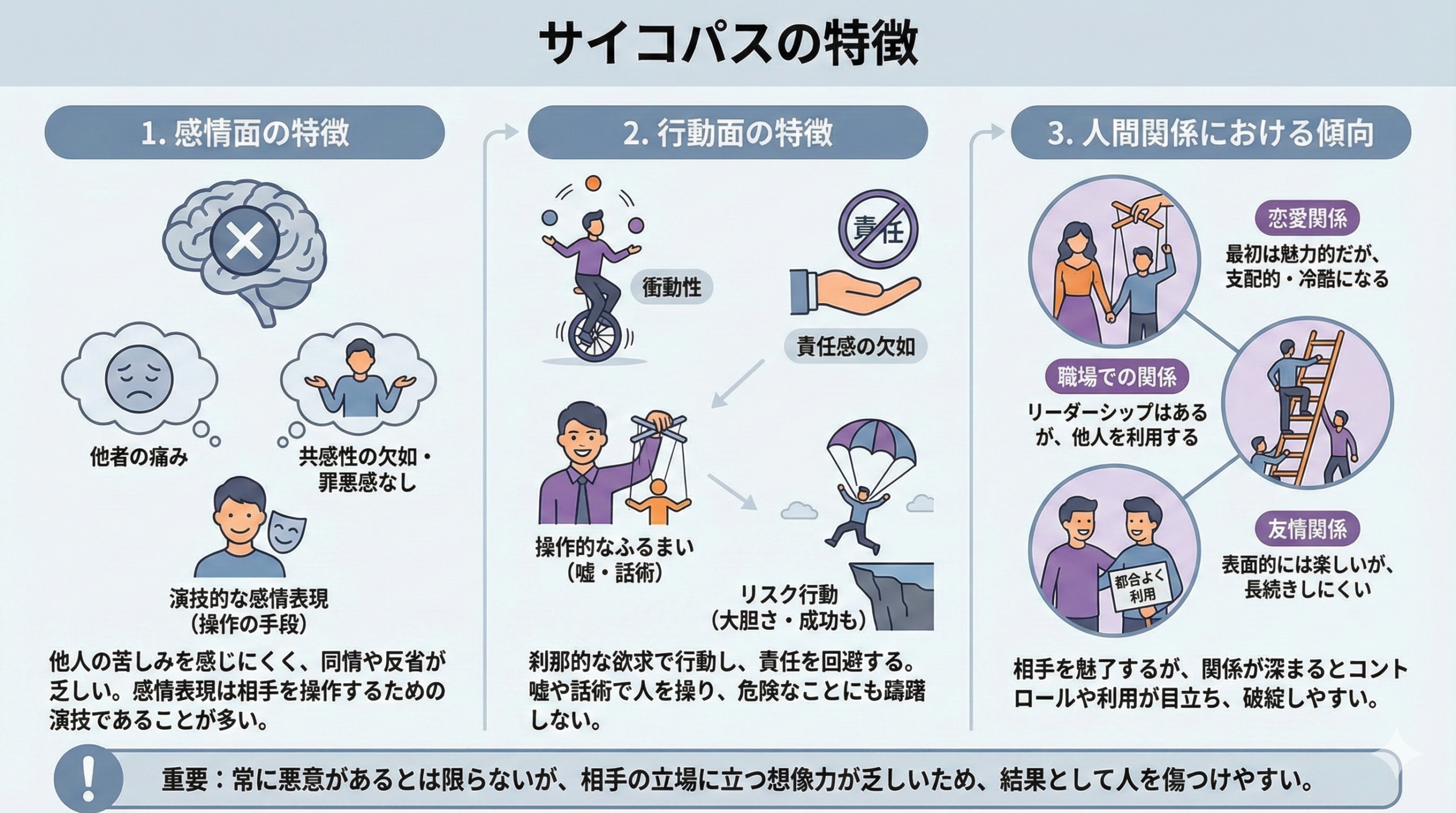

第2章 サイコパスの特徴と行動パターン

サイコパスの定義を理解したところで、次に気になるのは「具体的にどんな特徴があるのか?」という点ではないでしょうか。実際、サイコパスの人は外見や第一印象だけでは判断が難しく、むしろ魅力的に見える場合さえあります。

しかし、感情の扱い方や行動の傾向、人間関係でのふるまいに独特のパターンが見られることが多いのです。ここでは感情面・行動面・人間関係の3つの観点から、サイコパスの特徴を丁寧に解説していきます✨。

1. 感情面の特徴

サイコパスにおける大きな特徴のひとつが「共感性の欠如」です。他者の痛みや苦しみを感じ取る力が弱く、同情や罪悪感が生じにくいとされています。そのため、相手が困っていても平然としていたり、他人を利用しても良心の呵責を感じないケースがあります。

一方で、全く感情を持たないわけではありません。怒りや喜びといった一次的な感情は存在します。ただし、他人と「心を分かち合う」ような共感性や、過去の行為を反省する気持ちが乏しいのです。

また、感情表現が「演技的」であることも特徴的です。例えば、相手に信頼されるために優しく振る舞ったり、涙を見せたりすることがありますが、それは本心からの共感というよりも「相手を操作するための手段」である場合が少なくありません。

2. 行動面の特徴

サイコパスは行動においても特有の傾向が見られます。

- 衝動性の高さ

計画的に見えても実際には刹那的な欲求に従って行動することがあり、結果としてトラブルを招くことがあります。 - 責任感の欠如

約束を破る、借りたものを返さない、失敗を他人のせいにするなど、責任を回避する行動が見られることがあります。 - 操作的なふるまい

嘘をついても平然としていたり、人を魅了する話術を駆使して有利に立ち回るなど、人間関係を「道具」として利用する傾向があります。 - リスク行動

危険なことに躊躇なく挑戦することがあり、その大胆さが成功につながる場合もあります。ビジネスの世界でリーダーシップを発揮するサイコパス傾向の人も存在します。

このように、必ずしも「破滅的」とは限らず、社会で活躍している人の中にもサイコパス的特徴を持つ場合があります。

3. 人間関係における傾向

サイコパスが人間関係に及ぼす影響は非常に大きいです。

- 恋愛関係

最初は魅力的で情熱的に振る舞い、相手を惹きつけます。しかし関係が深まると、相手をコントロールしようとしたり、冷酷な態度を取ることがあります。 - 職場での関係

プレゼン力やリーダーシップに優れている一方で、チームの和を乱したり、同僚を利用して自分の地位を高めようとする傾向が見られることもあります。 - 友情関係

表面的には楽しく付き合えますが、実際には相手を都合よく利用している場合があり、長期的には関係が破綻しやすい傾向があります。

重要なのは、サイコパス傾向を持つ人が「常に悪意を持っている」とは限らないという点です。ただし、相手の立場に立つ想像力が乏しいため、結果として他人を傷つける行動につながりやすいのです。

- サイコパスは感情そのものはあるが「共感性」や「罪悪感」が乏しい

- 感情表現は演技的で、他者を操作するための手段となることがある

- 行動面では衝動性・無責任さ・嘘や操作性が特徴的

- 人間関係では魅力的に見えるが、支配や利用が表面化しやすい

- 社会的に成功するケースもあり、「危険人物=犯罪者」とは限らない

ここまで見てきたように、サイコパスには「共感の乏しさ」「操作性」「人間関係の不安定さ」といった特徴があります。しかし、実際に身近にサイコパス的な人がいると感じたとき、私たちはどうすればよいのでしょうか?

避けるべきリスクや、冷静に関わるための工夫を知っておくことは、心の健康を守るためにも重要です。次の章では、サイコパスと向き合う際の注意点や実践的な対処法について、一緒に考えていきましょう🛡。

第3章 サイコパスとの向き合い方

サイコパスの特徴を知ると、「もし身近にそんな人がいたらどうすればいいの?」と不安に思う方もいるでしょう。恋人や職場の同僚、家族など、簡単に距離を取れない関係であれば、なおさら難しい問題です。

大切なのは、サイコパスを「変えよう」とするのではなく、自分の身を守るために賢く付き合う方法を持つことです。

この章では、サイコパスとの距離の取り方や具体的な対処法、そして自分自身の心を守る方法についてお伝えします🛡。

1. サイコパスと感じたときの基本的な注意点

サイコパス的傾向を持つ人と関わるときに、まず意識したいのは「境界線を引く」ことです。彼らは他人の感情に敏感で、自分に有利になるように働きかけてきます。そのため、安易に心を開きすぎると、知らぬ間に支配的な関係に巻き込まれてしまうこともあります。

- 過度に期待しない

相手が共感してくれることや、反省してくれることを過度に期待すると裏切られたときのダメージが大きくなります。 - 秘密を打ち明けすぎない

弱みや個人的な情報は操作の道具として使われる可能性があるため、必要以上に話さないことが安全です。 - 自分の立場を冷静に確認する

関係の中で自分が一方的に消耗していないかを常に点検しましょう。

2. 職場や家庭での実践的な対応法

サイコパス的な人物は、日常の中で強い影響力を持つことがあります。職場や家庭では「逃げる」ことが難しいため、より戦略的な対応が必要です。

- 記録を残す

言動をメモやメールで残すことで、後から「言った/言わない」のトラブルを防ぐことができます。 - 感情的に反応しない

操作的な相手は、感情を刺激することで相手をコントロールしようとします。怒りや涙で応じるのではなく、冷静に対応することが大切です。 - 第三者の存在を意識する

上司や同僚、家族など信頼できる人に相談し、孤立しないことが心の安全につながります。 - 境界線を言葉にする

例えば「それ以上は答えられません」「その話は業務に関係ありません」と明確に伝えることは、自分の立場を守る強力な手段になります。

3. 自分を守るためのセルフケア

サイコパス的な人と関わると、心理的に消耗しやすくなります。そのため、セルフケアの習慣を持つことが不可欠です。

- 感情の記録をつける

日記やアプリを使って、自分がどんなときに不安やストレスを感じたかを振り返ることで、心の反応を客観視できます。 - 心理的な距離を意識する

相手の言葉に「影響されすぎていないか」を意識することで、心のスペースを守ることができます。 - 専門家への相談

関係性が重くなり、自分だけで対応が難しいと感じたときは、カウンセラーや精神科医に相談することも選択肢のひとつです。専門家は、関わり方や心の守り方を一緒に考えてくれます。

「サイコパス」という言葉は、しばしば誤解や偏見を伴って使われます。しかし、実際には必ずしも犯罪者を意味するわけではなく、共感性や罪悪感の乏しさといった特徴を持つ性格傾向を指すものです。

日常生活や職場においても、サイコパス的な人と出会うことはあり得ます。そのときに大切なのは、相手を変えようとするのではなく、自分の境界線を守り、冷静に距離を取ることです。正しい理解とセルフケア、そして必要に応じた専門家のサポートを得ることで、安心して人間関係を築くことができます🌱。