ADHDの治療で処方されることのある「アトモキセチン(商品名はストラテラ)」。

名前を聞いたことはあっても、「どんな薬なのか」「副作用はあるのか」「子どもや大人で違いはあるのか」など、不安や疑問をお持ちの方も多いと思います。

そこでこの記事ではアトモキセチンにおける

- お薬の基本情報

- 適応疾患と効果

- 副作用や飲み合わせの注意点

- 減薬の進め方

などを精神科医監修のもと、わかりやすく丁寧にお伝えし、安心して治療に向き合えるようお手伝いします。

※本記事はファクトチェックを徹底しており、青字下線が引いてある文章は信頼できる医学論文への引用リンクとなっています。

ストラテラ(アトモキセチン)とは?基本情報と作用機序

ストラテラ(一般名:アトモキセチン)は、ADHD(注意欠如・多動症)の治療薬として、日本でも広く使用されているお薬です。

中枢刺激薬とは異なるタイプの薬で、依存や乱用のリスクが低く、子どもから大人まで幅広い年齢層に処方されることがあります。

「効果が出るまでに時間がかかる」といった特徴もありますが、その背景にはストラテラならではの作用の仕組みが関係しています。

この章では、ストラテラの基本情報や脳への働きかけ方、効果が現れるまでの期間について、やさしく丁寧にご説明します。

非中枢刺激薬という特徴(依存性が少ない)

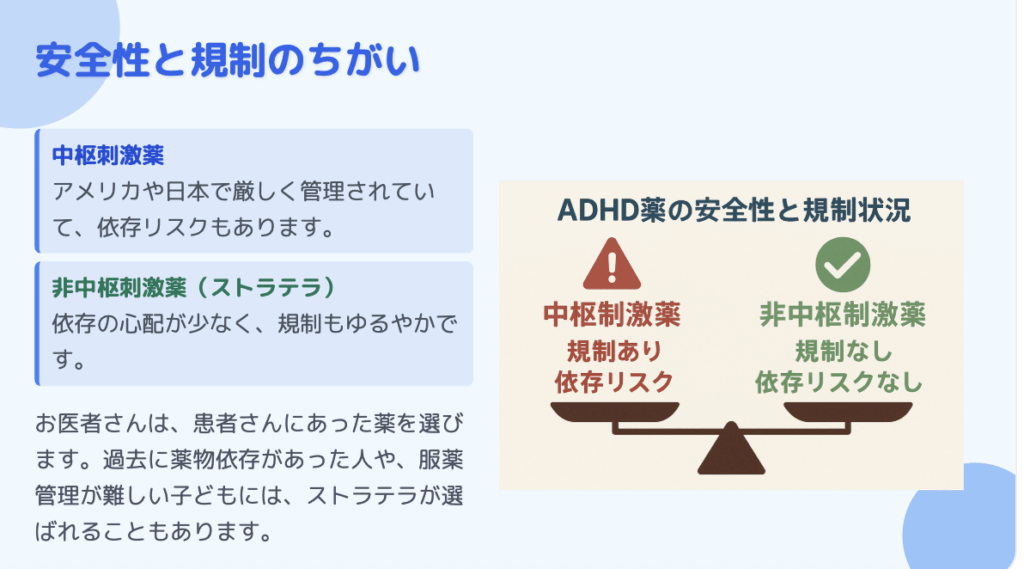

ADHD治療薬には大きく分けて「中枢刺激薬」と「非中枢刺激薬」があります。

ストラテラは後者に分類される、非中枢刺激薬の代表的なお薬で日本やアメリカにおいて、いずれの国でも規制薬物には分類されておらず、依存性や乱用のリスクが低いとされています。

一方「中枢刺激薬(たとえばコンサータなど)」は、脳内の覚醒系に直接働きかけることで即効性がありますが、その分、依存や乱用のリスクにも一定の注意が必要です。

実際、過去に薬物依存歴がある方や、家庭・学校環境のなかで服薬管理が難しいお子さんに対して、ストラテラが優先的に選ばれることもあります。

このように、非中枢刺激薬であるストラテラは長期的に安心して使用しやすいという点が、多くの医療現場で重視されています。

作用機序(ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

ストラテラの有効成分であるアトモキセチンは、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬という種類の薬です。

ADHDの症状は、脳の「前頭前野(ぜんとうぜんや)」と呼ばれる領域における神経伝達物質のバランスの乱れと関係していると考えられています。

特にノルアドレナリン(注意や感情調整に関わる)やドパミン(やる気や報酬に関係)といった物質の機能低下が、注意力の持続困難や衝動的な行動、多動といった症状につながっているのです。

ストラテラは、ノルアドレナリンを神経細胞の外に長くとどまらせることで、その作用を高めます。

具体的には、「ノルアドレナリン輸送体(NET)」というたんぱく質の働きを阻害することで、脳内でのノルアドレナリンの再取り込みを抑制します。

結果として、神経細胞間でノルアドレナリンの濃度が高まり、注意力や衝動性といった症状の改善につながるのです。

効果が出るまでに数週間かかる理由

ストラテラを初めて服用される方や、そのご家族からよくいただくご質問のひとつに、「どのくらいで効いてくるの?」というものがあります。

これはとても大切な疑問です。

ストラテラは、刺激薬のように服用後すぐに効き始める薬ではありません。

通常、初期の効果は1〜2週間ほどで現れはじめ、その後4〜6週間でより明確な改善がみられることが多いとされています。

さらに、個人差によっては8〜12週間程度かかるケースもあります。

この理由は、ストラテラの作用が即時的な覚醒や気分高揚を促すものではなく、脳内の神経ネットワークの調整を穏やかに進める仕組みであるからです。

ノルアドレナリンの濃度が高まることで神経伝達が改善しても、それが実際の行動や注意力の変化として現れるまでには「時間差」があるのです。

このように、ストラテラは「即効性よりも持続的な安定性」を目指す薬です。

だからこそ、焦らず、継続的に服薬を続けることが、より良い治療効果につながるのです。

- ストラテラは非中枢刺激薬で、依存性や乱用リスクが低く、安心して長期使用しやすい薬です。

- 脳内のノルアドレナリンの働きを高めることで、注意力や衝動性、多動を改善します。

- 徐放製剤ではありませんが、1日1〜2回の服用で効果が持続しやすい設計です(日本では小児は分割投与が原則)。

- 効果発現は1〜2週間で初期変化、4〜6週間で明確な効果、個人差により8週以上かかる場合もあります。

- 継続的な服薬と医師との連携が、治療効果を高める鍵となります。

次の章では、ストラテラが実際に「どのような症状に効果を発揮するのか」について、もう少し踏み込んでお話ししていきます。

ストラテラ(アトモキセチン)の適応疾患と効果

ストラテラ(アトモキセチン)は、ADHD(注意欠如・多動症)の治療薬として承認されており、日本でも小児から成人まで幅広く使用されています。

ここでは、ストラテラがADHDに対してどのような効果を持つのか、そして子どもと成人での違いについて整理していきます。

ADHDにおける主な効果(注意力・衝動性・多動の改善)

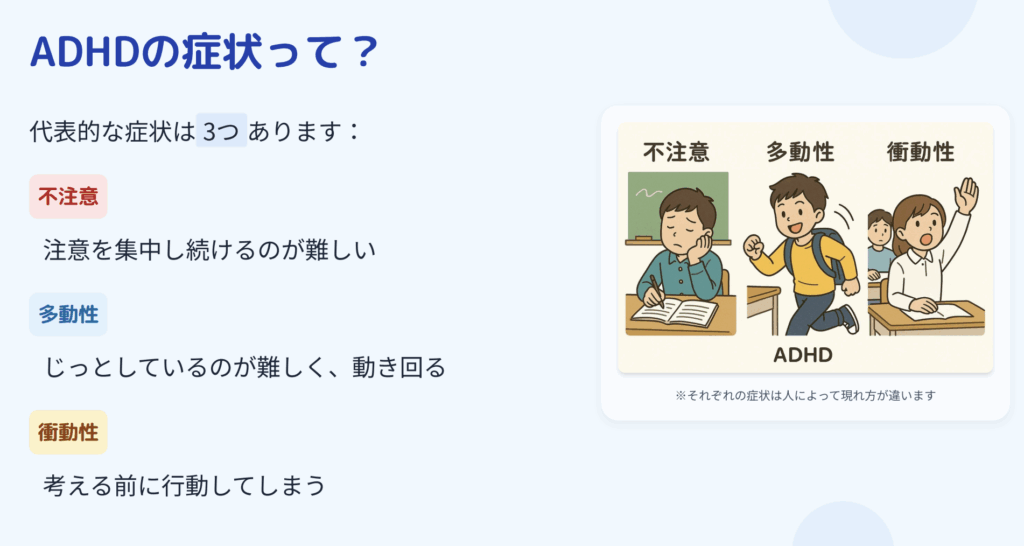

ADHDは大きく「不注意」「衝動性」「多動性」の3つの症状を特徴としています。

これらの症状が持続し、日常生活に支障をきたす場合に診断されます。

ストラテラは、この中核的な症状全体を群として改善する効果が示されている薬です。

注意力の改善

ストラテラはノルアドレナリンの働きを強めることで、前頭前野における情報処理をサポートし、注意機能を安定させます。

複数の臨床試験やメタ解析では、ADHD評価尺度(ADHD-RSなど)の集中の度合いを図るスコアが有意に改善することが確認されています。

これにより、授業や仕事に集中しやすくなった、忘れ物が減ったといった変化が報告されています。

衝動性・多動性の抑制

衝動性や多動性についても、ストラテラは改善効果を示すことが知られています。

実際に、臨床では以下のような変化が観察されることがあります。

- 思いついたことをすぐに行動に移さなくなる

- 人の話を遮る頻度が減る

- 授業中や会議中に落ち着いて座っていられる時間が伸びる

これらは対人関係の改善や、生活の質(QOL)の向上につながることが期待できます。

ただし、改善の現れ方には個人差があり、衝動性や多動性よりも注意力の改善が先行するケースもあります。

子どもと成人での効果の違い

ストラテラは6歳以上の小児から成人まで処方可能ですが、年齢によって症状の表れ方や薬の効果の出方に違いがあります。

小児・思春期の場合

子どもでは、多動性や衝動性が特に目立ちやすいのが特徴です。

たとえば、授業中に立ち歩いたり、順番を待てずに割り込んでしまう行動がよく見られます。

ストラテラはこうした症状を比較的バランスよく改善し、学校生活や家庭での適応を助けます。

中枢刺激薬と比べると効果の立ち上がりは緩やかですが、乱用リスクが低く、服薬管理がしやすい点からも小児で選択されることがあります。

特に、刺激薬で不耐がある場合や、保護者や本人が非刺激薬を希望する場合に有効な選択肢となります。

成人の場合

成人のADHDでは、多動性は目立たず、不注意や衝動性が主症状となりやすい傾向があります。

さらに、うつ病や不安障害などの併存症を伴うケースも少なくありません。

ストラテラは成人に対しても有効で、次のような改善が期待されます。

- 課題や業務の優先順位を立てやすくなる

- 遅刻や忘れ物が減る

- 衝動的な発言や行動が減る

- 感情の浮き沈みが落ち着く

とくに注意力や実行機能(タスク管理・計画性)に対する改善は、仕事や家庭生活の効率を高めるうえで有用です。

加えて、ストラテラは依存リスクが低いため、社会生活を長期的に安定させるための治療薬として位置づけられています。

- ストラテラはADHDの主要症状(不注意・多動性・衝動性)を改善する効果が示されています。

- 注意力の改善が先行しやすい一方で、衝動性・多動性にも有効性があります。

- 小児では多動・衝動性の軽減が中心、成人では不注意や実行機能の改善が注目されます。

ストラテラはADHDの改善に有効なお薬ですが、すべての薬と同様に副作用やリスクも存在します。

次の章では、ストラテラに関連する代表的な副作用や注意点について、安心して服薬を続けるために必要な知識をご紹介していきます。

ストラテラ(アトモキセチン)の副作用とリスク

アトモキセチン(商品名:ストラテラ)は、ADHD(注意欠如・多動症)の治療に広く使われているお薬ですが、他の薬と同様に、一定の副作用が報告されています。

中には軽い症状ですぐに落ち着くものもあれば、ごくまれに注意が必要な副作用も存在します。

この章では、臨床的に比較的よく見られる副作用と、まれに起こる重大なリスク、さらに子どもと大人で異なる注意点について、わかりやすく丁寧にご説明します。

よくある副作用(吐き気、食欲低下、眠気など)

ストラテラを服用すると、特に治療開始初期にさまざまな副作用が現れることがあります。

これらの多くは軽度で一時的であり、治療を続ける中で徐々に落ち着くケースが一般的です。

具体的には以下のような症状がよく報告されています。

吐き気や胃部の不快感

服薬初期によく見られるのが吐き気や胃のむかつきです。

これは特に子どもや思春期の方で頻度が高く、治療開始から1~2週間ほどで軽減することが多いと報告されています。

胃腸症状が気になる場合は、食後に服用することで軽くなるケースもあります。

医師の判断により、服用量の調整や分割投与(朝と夕方)などの工夫がなされることもあります。

なお、吐き気が起こる正確なメカニズムは明確ではありませんが、ストラテラが脳内のノルアドレナリンに作用し、自律神経系を通じて消化管に影響を及ぼす可能性が示唆されています。

食欲の低下と体重減少

ストラテラのもう一つのよくある副作用が食欲の低下です。

特に小児では、この影響で体重の減少が見られることもあります。

長期的には成長(身長・体重)への影響が懸念されるため、定期的に成長曲線に基づいたモニタリングが推奨されています。

眠気、倦怠感、頭痛など

ストラテラは中枢刺激薬ではないため、他のADHD治療薬と異なり、眠気(傾眠)や倦怠感が出ることがあります。

これは成人でも子どもでも見られる副作用のひとつです。

日中の眠気が強い場合には、服用時間を夕方にずらす、または1日2回の分割投与といった方法で対処することがあります。

また、頭痛も比較的よく見られる副作用の一つですが、こちらも多くの場合は1~2週間の経過とともに自然と軽快する傾向にあります。

情緒の変動やイライラ感

一部の方では、イライラ感や気分の揺れを感じることがあります。

小児においては、こうした情緒的な変化(mood swings)が比較的よく報告されています。

副作用としての発現か、もともとのADHD症状との関連かは判断が難しい部分もあるため、明らかな変化がある場合は主治医とよく相談しましょう。

まれに起こる重大な副作用(肝機能障害、自殺念慮など)

ストラテラは比較的安全性が高いとされている薬剤ですが、ごくまれに注意が必要な副作用も報告されています。

以下に代表的な重篤な副作用についてご説明します。

肝機能障害

非常に稀ではあるものの、重篤な肝障害が起こる可能性があることが知られています。

特に注意したい初期症状としては、以下のようなものがあります。

- 強い倦怠感(だるさ)

- 食欲不振

- 皮膚や白目の黄ばみ(黄疸)

- 濃い尿の色

- 原因不明の発熱や腹痛

これらの症状が見られた場合は、すぐに服薬を中止し、速やかに医療機関を受診してください。

また、一度肝障害が確認された場合は、再度ストラテラを使用することは推奨されません。

自殺念慮・自傷行動のリスク

ストラテラは一部の小児や思春期の方において、ごくわずかに自殺念慮や自傷行動のリスクを高めることがあるとされています。

これは特に治療開始初期に注意が必要で、具体的には以下のような兆候が挙げられます。

- 気分の激しい落ち込み

- 怒りっぽくなる、過敏になる

- 「消えたい」「死にたい」といった発言が増える

なお、成人においては、ストラテラによる自殺念慮リスクの上昇は一貫して確認されていません。

ただし、不安定な精神状態や併存するうつ病がある場合などは、念のため慎重にモニタリングを行うことが推奨されます。

子ども・大人それぞれで注意すべき点

ストラテラは小児から成人まで幅広く使える薬ですが、年齢や生活環境によって注意点が異なります。

子ども・学齢期の注意点

- 成長への配慮

服薬期間中は、身長と体重を成長曲線でモニタリングすることが重要です。必要に応じて一時的な服薬中断(休薬)を検討することもあります。 - 食欲低下への対応

食事量が落ちた場合は、服用タイミングの変更(例:食後)や栄養相談を検討しましょう。 - 学校での観察

集中力だけでなく、情緒の安定や友人関係の変化など、周囲との関係性にも目を向けることが大切です。

成人・社会人の注意点

- 眠気や倦怠感による業務への影響

日中の眠気が強い場合は、運転や重機の操作は避ける必要があります。特に医師への報告と相談を忘れずに行ってください。 - 併用薬との相互作用に注意

うつ病などでSSRI(フルオキセチン、パロキセチンなど)を服用している場合、これらがストラテラの代謝に影響を与えるため、血中濃度が上昇し副作用が出やすくなる可能性があります。医師の指示に従い、自己判断で薬をやめたり減らしたりしないようにしましょう。 - 副作用への感受性

大人は副作用を細かく自覚することが多いため、気になった点は遠慮せずに記録し、医師との診察時にしっかりと共有することが大切です。

- ストラテラでよく見られる副作用:吐き気、食欲低下、眠気、頭痛など。多くは一時的で軽快することが多い。

- まれに注意すべき副作用:重篤な肝機能障害や、自殺念慮など。初期症状を見逃さず、医師の診察を受けることが重要。

- 子どもは成長や学校生活への配慮、大人は仕事や併用薬との関係に注意。

- 不安や異変を感じた際には、自己判断で中断せず、必ず主治医に相談することが大切。

ストラテラ(アトモキセチン)の注意点 | お酒や飲み合わせリスクについて

ストラテラ(アトモキセチン)の服薬を続けていく中では、副作用や飲み忘れ、他の薬との飲み合わせなど、ちょっとした不安や疑問が生まれることもあるでしょう。

この章では、ストラテラの服用ルールや用量の調整、アルコールや他の薬との相互作用、そして万が一飲み忘れてしまった場合の対処法について解説します。

服用の基本ルールと用量調整

1. 基本的な服用方法

ストラテラは通常、1日1回もしくは1日2回に分けて服用することもあります。

服用のタイミングについては、食前でも食後でも構いません。ただし、胃がムカムカしたり、吐き気を感じたりする場合は、食後の服用が望ましいとされています。

2. 用量は少量から段階的に調整

ストラテラは、いきなり最適な量を飲むのではなく、少量からスタートし、体の反応を見ながら段階的に増量していくというスタイルがとられます。

調整は必ず主治医の指導のもとで行われますので、自己判断での増減は避けましょう。

他の薬との飲み合わせ注意点

他の薬との飲み合わせ(相互作用)

ストラテラは、CYP2D6(肝臓の酵素)によって代謝されるお薬です。

そのため、CYP2D6を強く阻害する薬と一緒に服用すると、ストラテラの血中濃度が上がり、副作用が出やすくなることがあります。

具体的に注意が必要な薬は以下の通りです:

これらを服用している方は、ストラテラの用量を調整したり、服用間隔を変更する必要がある場合があります。

また、以下のような薬にも注意が必要です:

- 昇圧薬

- 気管支拡張薬(β2刺激薬、例:サルブタモール)

- ノルアドレナリンに影響する薬剤(三環系抗うつ剤、SNRI、メチルフェニデート塩酸塩等)

これらとストラテラを併用すると、心拍数や血圧が上昇するリスクが高まることがあるため、併用の際は主治医に必ず相談してください。

なお、MAO阻害薬(パーキンソン病やうつ病治療薬)との併用は禁忌とされております。

飲み忘れた場合の対応方法

どんなに注意していても、薬を飲み忘れてしまうことは誰にでも起こり得ます。

そんなときは、慌てずに次のように対応してください。

1. 飲み忘れに気づいたタイミングで対応が変わる

- 当日中に気づき、次回の服用まで時間がある場合

→ 気づいた時点で1回分を服用してください。 - 次回の服用時間が近い場合、あるいはすでに翌日になっていた場合

→ 飲み忘れた分はスキップし、次回分をいつも通りの時間に服用してください。 - 2回分をまとめて飲むのは絶対に避けてください。

特に、小児で1日2回服用している場合は、「4時間以内であれば服用、それ以降はスキップ」という実地的な目安があるとされています(例:英国NHS発行の小児服薬指導資料より)。

2. 飲み忘れが頻繁な場合の対策

飲み忘れが続くと、薬の効果が安定しなかったり、体調の変化が出やすくなることがあります。

そのため、以下のような方法で服薬を習慣化することが大切です。

- スマートフォンのリマインダーを設定する

- ピルケースを活用する

- 毎日同じ時間(朝食後など)に飲むようにする

また、通院時に医師や薬剤師に相談し、自分に合った工夫を一緒に考えてもらうこともおすすめです。

3. 自己判断で中止や調整はしない

副作用が気になったり、「もう効いているから」と思って自己判断で薬をやめてしまう方もいらっしゃいますが、これはとても危険な行為です。

たとえストラテラが漸減(減らしながらやめる)を必要としない薬だとしても、中止する際は必ず医師と相談してからにしましょう。

- ストラテラは、1日1回または2回の服用が一般的で、少量から段階的に増量していきます。

- カプセルは開けずに丸ごと飲むことが重要です。

- 一部の薬(フルオキセチン・パロキセチン・昇圧薬・β2刺激薬など)と併用する場合は、主治医と相談のうえで調整が必要です。

- 飲み忘れに気づいたタイミングによっては、すぐ服用 or スキップで対応しましょう。2回分を一度に飲むのは厳禁です。

- 服薬の習慣づけや相談のしやすさを整えることが、治療継続の大きな助けになります。

アトモキセチン(ストラテラ)の減薬の進め方

アトモキセチン(ストラテラ)を服用している方のなかには、「そろそろ薬を減らしたい」「中止しても大丈夫だろうか」と感じるタイミングが訪れることがあります。

薬の卒業は前向きな選択の一つですが、ADHD治療薬の中止には慎重な判断が求められます。

この章では、症状の再燃リスクや、安全な減薬の進め方、主治医との連携の重要性について、最新の治療ガイドラインに沿って丁寧に解説します。

突然やめてはいけない理由

アトモキセチンは中枢神経刺激薬とは異なり、依存性や離脱症状のリスクが非常に低い非刺激薬ですが「自己判断で突然やめてしまうこと」はやはり避けるべきです。

その理由は、離脱症状ではなく、ADHDの症状そのものが再燃・再発してしまうリスクがあるからです。

特に以下のような点に注意が必要です。

再燃リスクに気づきにくい

服薬によって落ち着いていた注意力の低下、衝動性、多動などが、中止によって再び目立ってくる可能性があります。

とくに学業や仕事など、環境的なストレスが強まる時期には、この再燃が生活上の困難として表れやすくなります。

小児・思春期では慎重に

小児や思春期では、発達の段階に応じて症状の現れ方が大きく変化します。

そのため、症状が落ち着いているように見えても、薬を中止すると再び行動上の課題や感情の不安定さが戻ってくることがあるため、特に慎重な対応が求められます。

「反跳症状」ではなく「症状の再燃」として捉える

アトモキセチンでは、ベンゾジアゼピン系のような薬物依存や典型的な離脱症状(withdrawal)は報告されていません。

しかし、「やめたら調子が悪くなった」と感じるケースでは、多くの場合が治療していた症状自体の再発(再燃)です。

医師のサポートを受けながら安全に進める方法

アトモキセチンの減薬や中止を検討する場合、何より大切なのは「医師との相談と計画的な見直し」です。

「調子がいいから中止」には注意

体調が良くなっていると「もう薬はいらないのでは」と思うこともありますが、その状態が一時的なものか、安定した寛解状態なのかは、本人だけでは判断しづらいものです。

とくに生活環境の変化(進学、転職、ストレスの増加など)により、症状が再発するリスクもあるため、主治医の評価が欠かせません。

減薬の進め方は個別対応

アトモキセチンは、原則として漸減の必要はないとされています。

つまり、段階的に量を減らさなくても中止は可能です。

ただし、症状の変化を確認しながら慎重に進めたいという理由で、あえて徐々に減らしていく臨床判断がされることもあります。

たとえば:

- 週ごとに量を調整し、症状の変化を観察する

- 日記やアプリなどで体調・集中力・気分の変化を記録し、医師と共有する

こうした「見える化」により、医師が適切なタイミングでの判断を下しやすくなります。

周囲との連携も大切

学校の先生、職場の上司、家族、カウンセラーなど、生活のなかで本人を支える人々との情報共有も減薬中にはとても役立ちます。

主治医のもとで、本人の同意のもとこうした支援者と連携することで、変化にいち早く気づき、対応することができます。

中止後も定期的な再評価を

薬の服用をやめたからといって通院が終わりになるわけではありません。

少なくとも年1回は、症状や生活機能について主治医と確認する機会を持つことが推奨されています。

もし再び困りごとが出てきた場合には、薬の再開だけでなく、心理的支援や生活環境の調整など多角的な対応をとることができます。

- アトモキセチンは依存性が低く、基本的に漸減不要で中止が可能とされています

- ただし中止によってADHDの症状が再発するリスクがあるため、自己判断での中断は避けるべきです

- 減薬時には、集中力や気分の変化などが見られることがあります(離脱症状ではなく症状の再燃)

- 中止を進める際は、主治医との相談と定期的な再評価がとても重要です

- 減薬中は、生活面の変化や周囲の支援も含めた総合的な支えが回復に役立ちます

まとめ

ストラテラは、ADHD治療において大切な選択肢のひとつです。

服薬を始めるとき、多くの方が「本当に効果があるのか」「副作用は大丈夫なのか」と不安になります。

その気持ちはとても自然なことで、同じように悩んでいる方はたくさんいらっしゃいます。

この記事を通して、少しでも安心していただけたら幸いです。最後に、要点を整理しておきます。

- ストラテラはADHD治療に使われるノン・スティミュラント型の薬

- 効果が安定して出るまでに数週間かかることが多い

- よくある副作用は吐き気・眠気・食欲低下など

- まれに肝機能障害や自殺念慮など重大な副作用も報告されている

- 子どもと大人で注意すべき点が異なるため、必ず医師の指導を受けることが大切

- 飲み方や増減、中止は自己判断せず、必ず医師に相談することが必要

治療の過程では、不安や疑問が出てくるのは当然です。

大切なのは「一人で抱え込まないこと」。主治医に相談しながら、自分に合った治療を一緒に探していくことが、安心と回復につながります。

ストラテラがあなたやご家族の生活を少しでも前向きにする助けとなれば嬉しく思います。