「パロキセチンって、どんな薬なんだろう?」「副作用が心配…」「やめるときはどうすればいいの?」

はじめて抗うつ薬を服用するとき、多くの方がこうした不安や疑問を抱えています。

パロキセチン(商品名:パキシル)は、うつ病や不安障害などに幅広く用いられるSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)のひとつです。

この記事では、パロキセチンの効果や副作用、飲み合わせの注意点、減薬・断薬の進め方を解説します。

※本記事はファクトチェックを徹底しており、青字下線が引いてある文章は信頼できる医学論文への引用リンクとなっています。

パロキセチン(パキシル)とは?——基本情報と特徴

初めて処方される方にとっては、「どんな薬なの?」「副作用は大丈夫?」といった不安があるかもしれません。

この章では、パロキセチンの基本的な特徴や使用される疾患、同じSSRIに分類される薬との違いについて、精神科医の視点でやさしく丁寧に解説していきます。

パロキセチン(パキシル)の概要

パロキセチン(Paroxetine)は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)に分類される抗うつ薬です。

脳内の神経伝達物質「セロトニン」の再取り込みを抑えることで、セロトニンの濃度を高め、気分の落ち込みや不安を和らげる効果があります。

- パキシル錠:標準的な即効型錠剤

- パキシルCR錠:徐放性の改良型。副作用を抑える目的で処方されることも

- ジェネリック医薬品:多くの製薬会社から安価な同等品が発売中

この薬は1980年代に英国のSmithKline Beecham(現グラクソ・スミスクライン:GSK)によって開発され、米国では1992年、日本では1999年にうつ病に対して承認されました。

以降、適応症が追加され、現在も精神科領域で広く使用されています。

なお、短い半減期により離脱症状が出やすいという特徴があるため、服用中止や減薬は必ず医師の指導のもとで行う必要があります。

※この記事では「パロキセチン(一般名)=パキシル(薬剤名)」として、パロキセチンに名前を統一し説明していきます。

どんな病気に使われる薬か(うつ病・パニック障害・PTSDなど)

パロキセチン(パキシル)は、日本の保険診療で以下の疾患に対して使用が認められています(適応症)。

また、世界各国の臨床ガイドライン(例:CANMAT, NICE, WHO mhGAP など)でも、SSRIの一つとして第一選択薬として推奨されているケースが多くあります。

保険適応のある主な疾患

| 疾患名 | 使用される理由 |

|---|---|

| うつ病/うつ状態 | セロトニンの機能低下が関連。 抑うつ気分、意欲低下、倦怠感などに対して効果がある |

| パニック障害 | 発作的な不安・動悸・息苦しさを軽減する作用がある |

| 社会不安障害(社交不安障害) | 人前での緊張や恐怖に関連する症状に有効 |

| 強迫性障害(OCD) | 強迫観念・行動の反復に対し、セロトニン系の調整が効果的とされる |

| 心的外傷後ストレス障害(PTSD) | 外傷体験に伴う再体験、過覚醒、回避などの症状を軽減する効果があるとされる |

上記のような精神疾患では、セロトニン系の調整が症状の改善に寄与すると考えられており、SSRIが第一選択となることが多いです。

ただし、DSM-5-TRやICD-11は診断基準であり、治療法を直接規定するものではないため、実際の治療選択は臨床ガイドラインを参考にして行われます。

使用上のポイント

とくにパニック障害や社交不安障害では、初期に不安感が一時的に強くなることがあります。

これは薬の効果が脳に安定して働くまでに2〜4週間ほどかかるためで、一時的な悪化のように感じることがあるのです。

不安になった際は一人で抱え込まず、医師に相談してください。

パロキセチン(パキシル)が分類されるSSRIとその他抗うつ剤との比較

抗うつ薬にはいくつかの種類があり、作用の仕組みや副作用の出方が異なります。

以下に代表的な抗うつ薬と比較してみましょう。

パロキセチン(パキシル)はSSRIに部類されます。

| 分類 | 主な薬剤 | 作用機序 | 主な特徴・副作用 |

|---|---|---|---|

| SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬) | パロキセチン、セルトラリン、エスシタロプラムなど | セロトニンの再取り込みを選択的に阻害 | 比較的副作用が少なく、安全性が高い。吐き気や性機能障害が出やすいことも |

| 三環系抗うつ薬(TCA) | アミトリプチリン、イミプラミンなど | セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害 | 効果は強いが、口渇・便秘・ 心毒性など副作用が強い。過量摂取時のリスクが高い |

| SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬) | デュロキセチン、ベンラファキシンなど | セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害 | 疼痛や線維筋痛症にも用いられる。血圧上昇や不眠の副作用が見られることがある |

| NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬) | ミルタザピンなど | セロトニンとノルアドレナリンの放出を促進 | 眠気や食欲増加が強く出やすいが、性機能障害は少なめ |

それぞれの薬剤には向き・不向きがあり、症状や体質に応じて医師が適切なものを選択しています。

他のSSRIと比較した時のパロキセチン(パキシル)の特徴

- 抗不安作用が比較的強い:パニック障害や社会不安障害への適応を複数もつ

- 眠気や鎮静作用が出やすい:不眠のある方にはプラスに働くことも

- 離脱症状が出やすい:半減期が短く、突然の中止で「シャンビリ感」などが起きやすい

- 性機能障害の発現率が比較的高い:性欲低下・射精遅延など

- パロキセチン(パキシル)はSSRIに分類される抗うつ薬で、日本では「パキシル」として処方されています

- うつ病や不安障害を中心に、多くの精神疾患に対して有効性が確認されています

- 効果発現には2~4週間ほどかかることが多く、焦らず継続が大切です

- 他のSSRIと比較して、抗不安作用が強い一方で、離脱症状や性機能への影響には注意が必要です

- 実際の治療選択は、臨床ガイドラインと医師の判断に基づいて行われます

ここまでで、パロキセチン(パキシル)の基本的な性質や、他の抗うつ薬との違いについて理解できたのではないでしょうか。

次章では、実際にパロキセチンを服用した場合、どのような効果が期待できるのか、そしてその作用が脳のどのようなメカニズムに基づいているのかについて、より具体的に解説していきます。

パロキセチン(パキシル)の効果と作用機序

この章では、パロキセチン(パキシル)が脳内でどのように働くのか、効果が現れるまでの期間と変化、そして他の抗うつ薬との違いについて、医学的な根拠をもとに解説していきます。

脳内での働き(セロトニン再取り込み阻害)

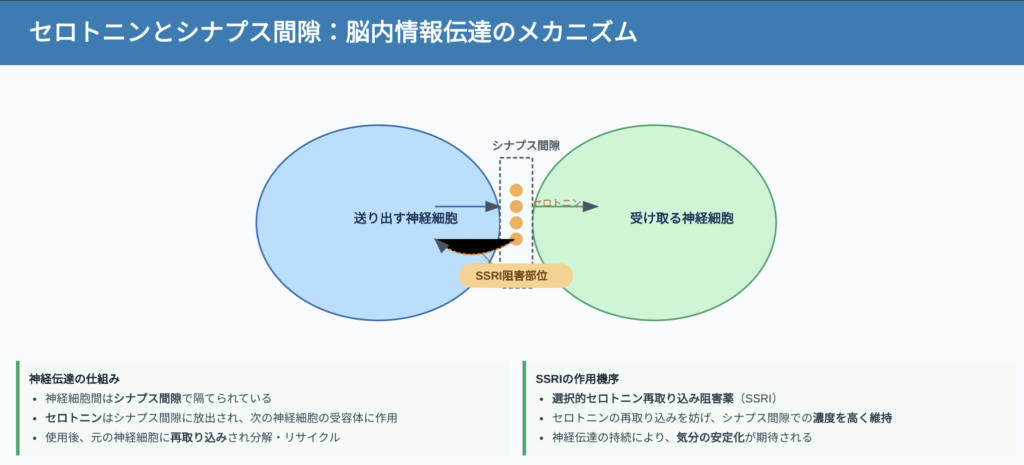

パロキセチン(パキシル)は、脳内の神経伝達物質「セロトニン」の再取り込みを阻害することで、その濃度を高め、うつや不安の症状をやわらげます。

脳の神経細胞同士は「シナプス」と呼ばれる隙間を通じて情報をやりとりしています。

このとき重要な役割を担うのが「セロトニン」で、感情のバランスやストレスへの耐性に深く関わっています。

パロキセチンは、セロトニンが神経細胞に再吸収されるのを防ぐことで、セロトニンを神経の間に長くとどめて作用を持続させる仕組みを持っています。

これにより、気分が安定し、不安や緊張が緩和されていくのです。

この作用はSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)に共通する特徴であり、パロキセチンもそのひとつです。

また、PETやSPECTなどの脳画像研究では、パロキセチンがセロトニントランスポーターの80%以上を占有し、セロトニン再取り込みを効果的に阻害することが確認されています。

なお、パロキセチンはパニック障害や社交不安障害、強迫性障害など複数の不安関連疾患への適応があることから、臨床上、抗不安作用が高く評価されています。

↓セロトニンに関してはこちらで詳細を解説しています。

効果が出るまでの期間と服薬後の変化

パロキセチンの効果は、飲み始めてすぐに現れるわけではありません。

精神症状は脳内の神経伝達物質のバランスの変化に時間を要するため、一定期間の継続服用が必要です。

一般的な効果の出方

- 1週間以内:眠気や食欲の変化、不安感のわずかな改善が出ることも

- 2〜4週間:気分の落ち込みや意欲の低下に対する効果が徐々に現れる

- 4〜6週間以降:本格的な改善効果が感じられることが多い

これはカナダのCANMAT 2023年改訂ガイドラインなどでも明記されており、臨床現場でも同様のタイムラインで効果を評価することが一般的です。

初期に見られる一時的な反応

服用開始後、1〜2週間程度の間に、一時的に不安や焦燥感が増すように感じることがあります。

これはセロトニンが脳内で再調整されている最中の生理的反応と考えられています。

自己判断で服薬を中止せず、医師に相談することが大切です。

個人差も大きい

- 効果の感じ方には大きな個人差があります

- 睡眠や食欲から先に改善する人もいれば、集中力や意欲の改善に時間がかかる人もいます

- 効果が出るまでの期間に不安になることがあっても、それは「よくある経過」であり、焦らず続けることが重要です

他の抗うつ薬(レクサプロ・サインバルタなど)との比較

抗うつ薬にはさまざまな種類があり、薬ごとに効果や副作用の出方が異なります。

ここでは、SSRIであるエスシタロプラム(レクサプロ)と、SNRIであるデュロキセチン(サインバルタ)と比較してみましょう。

| 比較項目 | パロキセチン (パキシル) | レクサプロ (エスシタロプラム) | サインバルタ (デュロキセチン) |

|---|---|---|---|

| 分類 | SSRI | SSRI(選択性が高い) | SNRI(2種の神経伝達物質に作用) |

| 主な作用 | セロトニンの再取り込み阻害 | 同上(より選択性が高い) | セロトニン+ノルアドレナリン |

| 抗不安作用 | 多くの不安障害に適応あり | 軽度〜中等度の不安に有効 | 中等度〜強めの抗不安作用も報告あり |

| 適応範囲 | 不安障害全般に広く対応 | うつ病・不安症(限られた範囲) | うつ病に加え、慢性疼痛(線維筋痛症、腰痛など)にも保険適応 |

選び方のポイント

- 不安障害を伴ううつ病には、複数の適応があるパロキセチンが第一選択になることもあります

- 副作用を最小限に抑えたい方や高齢者には、より選択性が高く副作用が少ないとされるレクサプロが選ばれることも

- 疼痛を伴ううつ病や線維筋痛症を合併している場合には、サインバルタが有効とされます

いずれの薬も厚生労働省で承認されており、医師は患者の症状、体質、生活背景などを総合的に見て薬を選択します。ネットの情報だけで自己判断せず、医師とじっくり相談しながら自分に合う薬を見つけることが大切です。

- パロキセチンはセロトニンの再取り込みを防ぎ、神経伝達を活性化することで抗うつ・抗不安作用をもたらします

- 効果が出るまでには通常2〜6週間程度かかり、継続服用が大切です

- 一時的に不安が強まるように感じることもありますが、通過的な反応である可能性が高いため、医師に相談を

- 他の抗うつ薬と比べて、パロキセチンは不安障害への適応が広く、離脱症状が出やすい点に注意が必要です

- 抗うつ薬の選択は個人差を考慮し、医師と協力しながら進めることが重要です

パロキセチンの効果や脳内での働きについて、ある程度の理解が深まったかと思います。

ただし、気になるのはやはり「副作用」ではないでしょうか?

次章では、パロキセチンに見られやすい副作用やその対処法、服薬中に気をつけたいポイントについて、わかりやすく解説していきます。

パロキセチン(パキシル)の副作用と他のSSRIとの違い

パロキセチンを処方されたとき、多くの方が「副作用は大丈夫だろうか」と不安を感じます。

とくに、精神科の薬に対しては「性格が変わるのでは?」「ずっと飲み続けなきゃいけないの?」と心配になる方も少なくありません。

この章では、まずSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)に共通する副作用を解説したうえで、パロキセチン特有の副作用と他のSSRIとの比較を丁寧にご説明します。

SSRIに共通する副作用の特徴

SSRIに分類される薬(パロキセチン、セルトラリン、エスシタロプラム、フルボキサミン)には、共通していくつかの副作用があります。

これらの副作用は服薬初期によく見られ、時間とともに軽減するものが多いですが、個人差もあります。

よく見られる副作用

| 副作用 | 内容 |

|---|---|

| 吐き気 | 食後でも起きることがあり、服用初期に多い |

| 眠気・倦怠感 | 日中の眠気や集中困難、疲労感など |

| 性機能障害 | 勃起障害、性欲低下、射精遅延など |

| 口の渇き | 抗コリン作用による唾液分泌低下 |

| 頭痛・めまい・便秘 | 比較的軽度で一過性のことが多い |

出現時期と持続傾向

- 吐き気・眠気:服薬開始から1〜2週間で出現しやすく、多くは2〜4週で軽減します。

- 性機能障害:持続しやすく、薬の中止後も回復に時間がかかる場合(PSSD:持続性性機能障害)があります。

個人差と注意点

副作用の出方には個人差があり、体質や年齢、性別、服薬歴などが影響します。

不調を感じた際は「自分だけおかしいのでは」と悩まず、医師に早めに相談することが大切です。

重篤な副作用(全SSRIに共通)

セロトニン症候群(Serotonin Syndrome)

セロトニンを増やす複数の薬剤(例:他のSSRI・SNRI・トラマドール・セントジョーンズワートなど)を併用したときに起こることがあります。

- 発熱、発汗、震え、筋肉のこわばり

- 興奮、錯乱、不穏

- 血圧の変動、頻脈

セロトニン症候群は進行が非常に早く、放置すると生命に関わるリスクもあるため、これらの症状が現れた場合はすぐに医療機関を受診してください。

自殺念慮・衝動性の変化

パロキセチンを含むSSRIでは、24歳以下の若年層において服薬初期に自殺念慮や衝動性が一時的に高まる可能性があることが報告されています。

これは、うつ症状が十分に改善する前に活動性が先に回復するためと考えられています。

国内外の添付文書やFDAもこのリスクに言及しており、特に10〜20代前半では、家族や周囲の人の観察と早めの相談が重要です。

パロキセチン(パキシル)固有の副作用と他のSSRIとの比較

パロキセチンはSSRIの中でも特に副作用の強さに特徴があります。服薬を続けるうえでの注意点や、他の薬との違いを理解することが大切です。

パロキセチン(パキシル)固有の副作用傾向

- 離脱症状が出やすい

→ 半減期が短いため、急にやめると「めまい」「吐き気」などが強く出やすいです。 - 体重増加のリスクが比較的高い

→ 長期服用で代謝に影響を与える可能性があると報告されています。 - 性機能障害が強めに出やすい

→ 他のSSRIよりも性機能への影響が持続しやすい傾向にあります。

SSRI 副作用比較表(★=強さ・起こりやすさの目安 / 5段階評価)

| 副作用項目 | パロキセチン | セルトラリン | エスシタロプラム |

|---|---|---|---|

| 吐き気 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |

| 眠気 / 鎮静 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |

| 性機能障害 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |

| 離脱症状 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| 体重増加 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |

★記号の読み替え(5段階)

- ★☆☆☆ = 軽度/起こりにくい

- ★★☆☆ = やや軽い

- ★★★☆ = 中等度

- ★★★★ = やや強い

- ★★★★★ = 強い/起こりやすい

これは複数のメタ解析・添付文書・臨床レビューを総合した “平均的な傾向” となるため、実際の発現頻度・重症度は個人差(年齢・体質・併用薬など)に左右されます。

吐き気はセルトラリンで最も報告率が高く、体重増加はパロキセチンで顕著です。

離脱症状は半減期の短いパロキセチンが強く、エスシタロプラムでも中等度に発生するため注意が必要になりますので、薬の切り替えや減量時の計画が特に重要になります。

副作用への対処法と相談の目安

医師に相談すべきタイミング

| 状態 | 対処の理由 |

|---|---|

| 吐き気や眠気が2週間以上続く | 用量調整や他剤への切り替えが必要な場合があります |

| 性機能障害がつらい | 長期化のリスクがあるため、早めの対応が推奨されます |

| 衝動性・不安定な気分が出る | 自殺念慮やセロトニン症候群の可能性があるため要注意 |

| 他の薬を併用している | 相互作用の確認が必要です |

絶対に自己判断で避けたいこと

- 急に薬をやめる:離脱症状(シャンビリ感・めまい・吐き気など)が強く出る可能性があります

- 用量を勝手に増減する:効果や副作用が不安定になり、症状の悪化につながることもあります

服薬中は「相談してもいいのかな?」と思った時点で、ためらわず医師に相談してください。

副作用を我慢するのではなく、必要に応じて薬を調整することで、安心して治療を続けることができます。

- SSRI共通の副作用として、吐き気・眠気・性機能障害などがよく見られます

- パロキセチンは離脱症状や性機能障害、体重増加が比較的強く出やすい薬です

- セロトニン症候群や自殺念慮など、まれながら重篤な副作用もあります

- 副作用が続く、つらいと感じたら、自己判断せず早めに医師へ相談しましょう

副作用について理解が深まると、「もし何かあっても対応できる」という安心感につながりますよね。

では次に気になるのが、「この薬、他の薬や食べ物と一緒に飲んでも大丈夫?」という点かもしれません。

次章では、パロキセチンと相互作用を起こしやすい薬や食品、飲み合わせに注意すべきポイントについて詳しく解説していきます。

パロキセチン(パキシル)と飲み合わせに注意すべきもの

薬を飲むときに気になるのが「他の薬や食品との相性」ですよね。

特に精神科のお薬は、他の成分との相互作用で思わぬ副作用が出てしまうこともあります。

パロキセチンも例外ではなく、併用に注意すべき薬やサプリメント、日常的に摂るアルコールやカフェインとの関係について、正しく知っておくことが大切です。

この章では、飲み合わせに関する注意点をわかりやすく解説していきます。

併用注意のある薬(MAO阻害薬・トラマドールなど)

パロキセチンは、脳内のセロトニンを増やす作用を持つため、同じくセロトニンに関与する薬と併用することで“セロトニン症候群”などのリスクが高まることがあります。

特に注意が必要な薬剤

| 薬剤名 | 内容・影響 |

|---|---|

| MAO阻害薬(セレギリン、トラニルシプロミンなど) | 強力なセロトニン増加作用があり、併用は原則禁忌。切り替えには最低7日間の間隔が必要。 |

| トラマドール | 鎮痛薬でセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害作用があり、併用でセロトニン症候群リスクが上昇。 |

| 三環系抗うつ薬(アミトリプチリンなど) | 相乗的に眠気や抗コリン作用(口渇・便秘など)が強まる可能性あり。 |

| 抗精神病薬(リスペリドンなど) | QT延長リスクをもつ薬同士の併用は理論的リスクがあるが、臨床報告は限定的。医師管理下で使用される。 |

医師管理下での併用は可能な場合も

これらの薬剤との併用が必ずしも危険というわけではありません。

相互作用のリスクを把握したうえで医師がバランスをとって処方すれば、安全に使えるケースも多くあります。重要なのは自己判断で服薬を始めたり中止したりしないことです。

アルコール・カフェインとの相互作用

アルコールとパロキセチン

- 精神科薬とアルコールの併用は原則として避けるべきとされています。

- パロキセチンは中枢神経に作用するため、アルコールと一緒に摂取すると、眠気・判断力の低下・転倒リスクの上昇などが起こりやすくなります。

- また、アルコールはうつ症状を悪化させることがあり、薬の効果を妨げる要因にもなり得ます。

→ 服薬中の飲酒は控えることが推奨されます。

カフェインとの関係

- カフェインとパロキセチンの重篤な相互作用は報告されていません。

- ただし、どちらも睡眠に影響する可能性があるため、不眠や不安感が強い場合はカフェイン摂取を控えることが望ましいです。

サプリ・漢方(セントジョーンズワートなど)との影響

セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ)

- 「うつに効くハーブ」として知られる一方で、SSRIとの併用は絶対に避けるべきです。

- セロトニン症候群のリスクがあるうえ、CYP酵素の誘導によりパロキセチンの効果を下げる可能性があります。

他の注意すべき成分

| 成分・商品 | 注意点 |

|---|---|

| 5-HTP(5-ヒドロキシトリプトファン) | セロトニンの前駆体であり、SSRIとの併用で過剰なセロトニン状態を引き起こす可能性あり。 |

補足:サプリも「薬」と同様の扱いで

「自然だから安全」という思い込みは危険です。

サプリメントや健康食品でも、成分がパロキセチンと干渉するケースは実際にあります。

購入や服用を検討する際は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

飲み合わせについて不安なときは、医療データベースKEGGを使おう

薬の相互作用は、個人の体質や併用薬、サプリメント、生活習慣などによって影響が変わるため、すべてを網羅的に説明するのはどうしても難しい部分があります。

「これ、大丈夫かな?」と不安を感じたときは、まずは主治医や薬剤師に相談するのが一番ですが、ご自身で調べてみたいという方には、信頼性の高い医薬品情報データベースKEGGの活用もおすすめです。

以下のリンクでは、パロキセチン(パキシル)の医薬品情報や相互作用のチェックが可能ですので、ぜひ参考にしてみてください。

服薬中に相談すべき医師・薬剤師のタイミング

以下のような状況では、専門家に相談を

- 新しい薬やサプリメントを使いたいと思ったとき

- 複数の病院・診療科で薬を処方されているとき

- 飲酒・カフェイン摂取量が多く、眠気や不安が強まったと感じるとき

- 市販薬(風邪薬や鎮痛薬)を服用しようとするとき

複数診療科受診時の注意点

- 精神科・内科・整形外科など、複数の診療科から薬をもらっている場合は、必ずすべての薬の情報を開示しましょう。

- お薬手帳の活用や、かかりつけ薬局での情報一元化が安全な服薬につながります。

- パロキセチンは、セロトニン作動性の薬(MAO阻害薬・トラマドールなど)との併用でセロトニン症候群のリスクがあります

- アルコールとの併用は中枢神経抑制が強まり危険なため、控えることが推奨されます

- カフェインの影響は軽度ですが、不眠や不安がある場合は控えめにしましょう

- サプリ(セントジョーンズワート、5-HTPなど)はセロトニン過剰を招く恐れがあり、使用前に必ず医師・薬剤師に相談を

- すべての服薬情報を一元化し、自己判断を避けることが安全な治療の第一歩です

薬の飲み合わせについて理解できると、服薬の不安もずっと軽くなりますよね。

さて、長く続けてきたパロキセチンの治療を、そろそろやめたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

次章では、減薬や断薬のタイミング、離脱症状への備え方など、安全に薬をやめるために知っておきたいポイントをご紹介します。

パロキセチン(パキシル)の減薬・断薬時に気をつけたいこと

パロキセチンの服薬によって症状が落ち着いてくると、「そろそろ薬を減らしていきたい」「できればやめたい」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、抗うつ薬の中でもパロキセチン(パキシル)は離脱症状が起きやすい薬として知られています。

この章では、減薬や断薬にあたって注意すべきポイント、起こり得る離脱症状、そして再発予防まで、安心して治療を続けるために知っておきたい情報をお伝えします。

離脱症状(シャンビリ感・不安・めまいなど)とは?

パロキセチン(パキシル)は半減期が短く、血中濃度の変化が急激に起きやすい薬です。

そのため、急に中止すると離脱症状(中断症候群)が起きやすいことが知られています。

主な離脱症状の例

- シャンビリ感(電気が走るような違和感)

- めまい・ふらつき

- 不安・焦燥感

- 吐き気・下痢

- 感情の不安定さ

- 手の震え

- 睡眠障害や悪夢

これらの症状は、再発ではなく一時的な離脱反応であることが多く、通常は数日〜2週間程度で軽減します。

ただし、まれに1か月以上続くこともあるため注意が必要です。

離脱症状と再発の違い

| 指標 | 離脱症状 | 病気の再発 |

|---|---|---|

| 発症のタイミング | 中止後数日以内 | 中止後数週間〜数か月 |

| 継続期間 | 一過性(通常1〜2週間) | 再治療が必要なほど持続する |

| 主な症状 | 身体的違和感(シャンビリ感、めまいなど) | 気分の落ち込み、興味喪失など |

不安を感じた場合は、自己判断せず医師に相談することが大切です。

パロキセチン(パキシル)の安全な減薬ステップと医師との連携

減薬の基本は「ゆっくり・段階的」

パロキセチン(パキシル)の減薬では、急激に中止せず、段階的に減らすことが重要です。

Maudsley Deprescribing Guidelines では、離脱症状が出やすい薬(例:パロキセチン)について10%刻みを 2〜4 週ごとに減らす方法が紹介されています。

NICE(NG215 ドラフト)は用量に比例した漸減を勧め、必要に応じて半量または低用量の10%前後ずつ減らすことを例示していますが、すべての薬に5〜10%を一律適用するとは述べていません。

減薬ステップの一例(※個別に調整が必要)

例)20mg → 18mg(2〜4週)→ 16mg → 14mg… → 徐々に減量 → 最終的に中止

※症状や個人差によって調整が必要です。

分割調整や徐放剤の活用も有効

医師との連携が成功の鍵

減薬中の体調変化や不安を医師にしっかり共有することで、柔軟で安全なペース調整ができます。

つまずいても「また戻ればいい」と考え、焦らず進めましょう。

断薬時の注意点と再発予防のコツ

断薬のタイミング

以下のような条件が揃っている場合、断薬が検討されます:

- 6か月以上、症状が安定している

- 再発リスクが低い(再発歴が少ない)

- 生活のストレスが少ない

- 本人の意思が前向きである

特にうつ病では、寛解後6〜12か月の維持療法期間を経てからの中止が推奨されています。

再発予防のためにできること

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| CBTやマインドフルネス | 自分の思考パターンに気づき、対処力を高める |

| 運動・睡眠の習慣づくり | 規則正しい生活が心身の安定につながる |

| セルフモニタリング | 気分の変化や疲労サインに気づく練習 |

| カウンセリングの併用 | 再発予防のための心のメンテナンスに有効 |

再服薬は失敗ではない

うつ病や不安障害は再発しやすい慢性疾患であり、再び薬を使うことは「後戻り」ではなく、その時に必要なケアを受けることです。

自分を責めず、長期的に心と付き合っていく視点を持つことが大切です。

- パロキセチン(パキシル)の急な中止は離脱症状を招きやすいため、段階的な減薬が必要です。

- 離脱症状と病気の再発は別物であり、それぞれ対応が異なります。

- 減薬の際は5〜10%ずつ、2〜4週ごとの調整が一般的な推奨です。

- 断薬には十分な安定期間と再発リスクの見極めが重要です。

- 再発予防にはセルフケア、早期発見、柔軟な対応が有効です。

ここまで、パロキセチン(パキシル)という薬について幅広く見てきました。

「正しく知ること」は、服薬との付き合い方においてとても大切な一歩です。

薬を飲み始めるときも、やめたいと思ったときも、迷ったら一人で抱えず、ぜひ医師やカウンセラーに相談してくださいね。

パロキセチンは、あなたの心のバランスを整える手助けをしてくれるパートナーのような存在。

安心して治療を進めながら、ご自身のペースで心と向き合っていけますように。この記事が、その一助になれば幸いです。

【合わせて読みたい記事】

・【医師監修】SSRIとは?副作用・効果が出るまでの期間、止め時を解説 |うつ・不安障害の治療薬