「最近なんだか気分が晴れない」「寝ても疲れが取れない」

——そんな心の不調を感じていませんか?

もしかすると、脳内の神経伝達物質である“セロトニン”が関係しているかもしれません。

セロトニンは、感情のバランスや睡眠、食欲などを整える大切な存在。

この記事では、セロトニンの働きや不足によって起こる症状、増やすためにできる工夫、うつ病との関連を解説していきます。

※本記事はファクトチェックを徹底しており、青字下線が引いてある文章は信頼できる医学論文への引用リンクとなっています。

セロトニンとは?心と体を支える“幸せホルモン”

セロトニンは、私たちの心と体のバランスを支える、とても大切な脳内物質。

専門的には神経伝達物質と呼ばれ、感情や睡眠、食欲など、さまざまな生理機能に深く関わっています。

この章では、セロトニンの基本的な働きや神経の仕組み、他のホルモンとの違いについて、わかりやすく解説します。

セロトニンの基本的な働き

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれていますが、厳密にはホルモンではなく、神経伝達物質(neurotransmitter)に分類されます。

セロトニンは主に脳幹の「縫線核(raphe nuclei)」という部位で合成され、神経細胞を通じて脳内の広い範囲に情報を伝えています。

この物質の主な働きは、次の通りです。

- 感情の安定化:セロトニンは怒り、不安、悲しみなどの情動を穏やかに整える働きをします。これにより、ストレスに強く、安定した心の状態を保ちやすくなります。

- 睡眠リズムの調整:セロトニンは、夜になると「メラトニン」という睡眠ホルモンに変化します。つまり、セロトニンが不足すると自然な眠りに入りづらくなるのです。

- 痛みの感受性の調整:セロトニンには、痛みの感じ方を和らげる働きがあることが知られています。

- 食欲や消化の調整:脳内だけでなく、実はセロトニンの約90%は腸内に存在しています。腸内のセロトニンは腸のぜん動運動や消化を助け、食欲のバランスにも関与します。

こうした多面的な働きがあるため、セロトニンは「心と体をつなぐ物質」として注目されています。

脳内での役割と神経伝達の仕組み

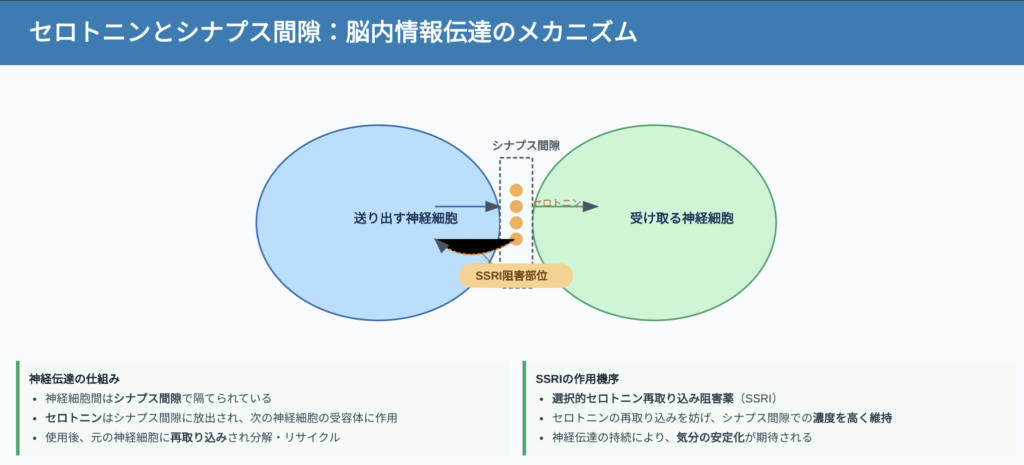

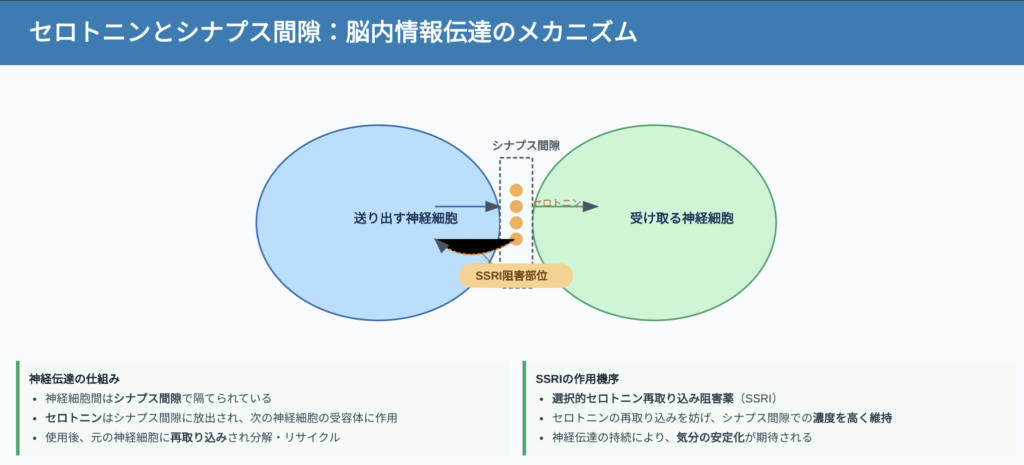

神経細胞(ニューロン)は、直接つながっているのではなく「シナプス間隙(synaptic cleft)」というわずかな隙間を介して情報を伝えています。

セロトニンは、この隙間に放出され、次の神経細胞の受容体に取り込まれることで、感情や身体の反応が調整される仕組みです。

放出されたセロトニンは、使用された後、再び送り出した神経細胞に回収(再取り込み)されて分解・リサイクルされます。

この「再取り込み」の働きを妨げるのが、うつ病の治療薬として用いられるSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)です。

SSRIによりセロトニンがシナプス間隙に長くとどまり、神経伝達が持続されることで、気分の安定化が期待されます。

セロトニン神経は脳内でとても広く分布しており、前頭前皮質、扁桃体、視床下部、海馬といった部位に影響を与えます。

これらは情動の制御、ストレス反応、記憶や意思決定に関わっているため、セロトニンは心の健康全体を調整する「司令塔」のような存在と言えるでしょう。

ドーパミン・ノルアドレナリンとの違い

セロトニンは、「三大神経伝達物質」のひとつとして、ドーパミンやノルアドレナリンとともに語られることが多いです。

それぞれの役割を比較してみましょう。

| 神経伝達物質 | 主な働き | 精神疾患との関連 |

|---|---|---|

| セロトニン | 情緒の安定、睡眠、食欲、痛みの調整 | うつ病、不安障害、強迫症 |

| ドーパミン | 快感、意欲、報酬系の活性化 | 統合失調症、ADHD、依存症 |

| ノルアドレナリン | 集中力、ストレス反応、覚醒状態 | パニック障害、うつ病、PTSD |

このように、セロトニンは「心の安定」に関わる一方で、ドーパミンは「快楽や意欲」、ノルアドレナリンは「覚醒や危機対応」に関係しています。

どれもバランスが大切であり、特定の物質だけを増やせばよいというものではありません。

- セロトニンは感情や睡眠、食欲などを調整する神経伝達物質

- 神経細胞間の情報伝達を担い、SSRIなどの薬はその働きを補助する

- セロトニンはドーパミンやノルアドレナリンと異なる役割を持ち、心の安定に特化

- 精神疾患の背景には、複数の脳内物質の複雑な相互作用がある

セロトニンが心のバランスを支える重要な存在であることが、少しずつ見えてきたかと思います。

でも、「セロトニンが不足すると、実際にどんな影響が出るの?」と疑問に感じる方も多いでしょう。

次の章では、セロトニンが不足したときに現れる心や体の変化について、わかりやすく解説していきます。

セロトニン不足がもたらす症状とリスク

「何をしても気分が晴れない」「理由もなく不安になる」「つい食べすぎてしまう」

――こうした心や体の不調の背景には、セロトニンの働きの乱れが関係している可能性があります。

セロトニンは私たちの精神や自律神経に深く関わっており、そのバランスが崩れることで、さまざまな症状が現れることがわかってきています。

この章では、セロトニン不足とされる状態がもたらす心と体への影響、そして不足しやすい人の特徴について、エビデンスに基づいて解説していきます。

心の面:うつ・不安・イライラ・不眠など

セロトニンは、心の安定に関わる神経伝達物質です。

その分泌量や受容体の働きが不十分になると、精神的なバランスが崩れやすくなるとされています。

うつ症状との関係

セロトニンと抑うつ症状の関連は長く研究されてきました。

抗うつ薬として処方される「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」は、脳内のセロトニン濃度を高めることで効果を発揮します。

これにより、セロトニンがうつ病の治療において重要な役割を果たしていると考えられてきました。

ただし、近年のメタ分析では「セロトニン不足がうつ病の直接的な原因であるという決定的な証拠は限定的である」と指摘されており、因果関係にはまだ議論の余地があります。

不安・情緒不安定・イライラ

セロトニンは扁桃体や前頭前皮質に作用して、不安や恐怖の調整に関わります。

不足することで、ちょっとしたことで動揺したり、焦燥感やパニック発作が出やすくなる傾向が示唆されています。

また、イライラしやすくなったり、情緒が不安定になるなどの変化が起きることも報告されています。

睡眠障害との関連

セロトニンは、夜間の睡眠ホルモンであるメラトニンの原料でもあります。

日中にセロトニンがしっかり分泌されていないと、夜になってもメラトニンの生成が不十分となり、入眠障害や中途覚醒などの不眠につながる可能性があります。

特にストレス状態ではセロトニンの生成が抑制されやすく、睡眠の質に影響が出やすくなります。

身体の面:過食、過敏性腸症候群などとの関係

セロトニンは心だけでなく、身体のさまざまな機能にも影響を与えます。

体内のセロトニンのうち、約90%以上は腸内に存在しており、消化管の機能調整にも関与しています。

過食・体重増加

セロトニンには、満腹感を感じさせたり、食欲を抑える働きがあるとされています。

そのため、セロトニンの分泌が不十分だと、食欲のコントロールが難しくなり、とくに炭水化物や甘いものを過剰に摂取してしまう傾向があります。

糖質を摂ることで一時的にトリプトファンの脳内取り込みが促され、セロトニンの合成が高まるため、無意識に「気分を落ち着けよう」とする行動とも解釈できます。

こうした習慣は体重増加や自己評価の低下、うつ症状の悪化を招く悪循環に陥ることがあります。

消化器症状:過敏性腸症候群(IBS)

腸内のセロトニンは、腸のぜん動運動や水分分泌を調整しています。

ストレスや神経系の影響でこのバランスが崩れると、下痢や便秘、腹痛などの過敏性腸症候群(IBS)症状が起こりやすくなります。

研究では、IBS患者の一部において腸管内セロトニン濃度の異常が確認されており、脳と腸の相互作用が注目されています。

緊張性頭痛や慢性疼痛

セロトニンには鎮痛作用があり、痛みの感受性にも関与しています。

不足すると痛みに敏感になりやすく、頭痛や肩こり、筋肉痛など、慢性的な身体の不調が現れることがあります。

こうした症状は身体的な問題に見えて、実は精神的ストレスやセロトニン系の乱れによって引き起こされているケースも少なくありません。

どんな人が不足しやすいか(生活習慣や性格傾向)

セロトニンの分泌は、遺伝要因だけでなく、日々の生活習慣や心理的傾向によっても大きく左右されます。

日光を浴びる時間が少ない

日光、とくに朝の太陽光を浴びることは、セロトニン合成に重要です。

室内にこもりがちな生活、夜型のライフスタイル、在宅勤務などが続くと、日照不足によりセロトニン合成が低下しやすくなると考えられています。

睡眠リズムの乱れ・不眠

生活リズムが不規則だったり、慢性的な睡眠不足があると、自律神経の働きやホルモン分泌に影響を与え、セロトニンの働きが不安定になりやすいと報告されています。

ただし、睡眠とセロトニンの関係については、「睡眠不足でセロトニン合成が低下する」という説と、「受容体が補償的に増加する」という相反する報告もあり、一様には語れない側面もあります。

栄養バランスの偏り(特にトリプトファン・ビタミンB6・マグネシウム不足)

セロトニンは、トリプトファンという必須アミノ酸から合成されます。

その過程では、ビタミンB6やナイアシン、マグネシウムといった補酵素も必要です。

インスタント食品や糖質中心の食生活では、これらの栄養素が不足し、セロトニンの材料が揃わない状態になりやすくなります。

↓メンタルと栄養の関係性についてはこちら↓

慢性的なストレス環境にある人

長時間労働や人間関係のトラブル、介護・育児の負担など、慢性的なストレス状態では、トリプトファンをセロトニンに変換する酵素(トリプトファン水酸化酵素)の働きが抑制され、セロトニン合成が低下しやすくなることが報告されています。

- セロトニンの機能低下は、うつ・不安・睡眠障害などの精神症状と関連がある

- 食欲調整、消化器症状、慢性疼痛など身体面にも多面的な影響がある

- 不足しやすいのは「日照不足」「睡眠・栄養の乱れ」「ストレス過多」などの生活要因を持つ人

- 性格傾向や遺伝的要素も関係するが、因果関係は複雑で一因に絞ることは難しい

セロトニンが不足することで、心にも体にも多くの不調が現れることがわかってきました。

では、どうすればセロトニンを意識的に増やしていけるのでしょうか?次の章では、食事・運動・生活習慣といった身近な工夫でセロトニンを整えるための実践的な方法をご紹介していきます。

セロトニンを増やすためにできること

セロトニンを自然に増やすには、どのような方法があるのでしょうか?

特別な薬や医療行為に頼らずとも、日常生活の中で取り組める工夫がいくつもあります。

この章では、栄養・運動・セルフケア・サプリメントといった視点から、セロトニンを育てる実践的な方法を、医学的根拠に基づいてご紹介していきます。

トリプトファンなど必要な栄養素とその食品例

セロトニンは、必須アミノ酸である「トリプトファン」から合成されます。

この合成過程には、ビタミンB6をはじめとした補酵素の助けが必要であり、栄養バランスの取れた食事が土台となります。

トリプトファンを含む代表的な食品:

- 納豆、豆腐、味噌などの大豆製品

- 鶏むね肉、卵、ヨーグルト、チーズなどの動物性たんぱく質

- ナッツ類(特にアーモンド、カシューナッツ)

- バナナ、アボカド、キウイなどの果物

- ごま、そば、海藻類(わかめ、ひじき)

これらの食品を炭水化物と一緒に摂ると、インスリンの作用によってトリプトファンが脳内に取り込まれやすくなるとされています。

また*ビタミンB6(鮭、にんにく、バナナなど)やマグネシウム(ほうれん草、ナッツ類)**などは、代謝全般をサポートし、セロトニン合成の環境を整えるうえで重要と考えられています。

朝の光とリズム運動(ウォーキング・ジョギングなど)

セロトニンの分泌を促すうえで、朝の自然光を浴びることとリズム運動を行うことが大きな役割を果たします。

これらは医療現場でも非薬物療法のひとつとして注目されています。

朝の光を浴びる

セロトニン神経は、太陽光(特に朝の光)によって活性化されやすくなります。

多くの光療法ガイドラインでは、朝に20〜30分ほど日光を浴びることが推奨されています。

カーテンを開けて朝の光を取り込む、可能であれば屋外で軽く体を動かすといった工夫が有効です。

屋内の照明だけでは光量が不足するため、できるだけ自然光に当たることがポイントです。

リズム運動

ウォーキングや軽いジョギング、ダンス、縄跳び、階段昇降などのリズミカルな反復運動は、脳幹の縫線核を刺激し、セロトニン神経の活動を高めると考えられています。

1回15〜30分、週3〜5回を目安に、無理なく継続できる運動を取り入れることが理想です。

音楽と合わせた運動もモチベーションを高めやすく、気分転換にもつながります。

呼吸法・瞑想・ジャーナリングといった心のセルフケア

セロトニン神経は、自律神経や情動調整とも関係しているため、ストレスを和らげる習慣を持つことも間接的にセロトニン分泌の助けになります。

腹式呼吸(呼吸法)

ゆっくりとした腹式呼吸(例:4秒吸って8秒吐く)を繰り返すと、副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が安定しやすくなります。

これにより、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が抑えられる効果も期待されます。

なお、呼吸によってセロトニン経路が直接的に活性化されるエビデンスは限定的ですが、リラックス効果を通じて間接的に心の安定に寄与すると考えられています。

マインドフルネス瞑想

「今この瞬間」に意識を向けるマインドフルネスは、ストレスの軽減や気分の安定に役立つと多くの研究で示されています。

セロトニンとの直接的な関連も報告されており、脳の前頭前皮質や情動制御領域を活性化することで、ポジティブな感情を育てやすくなると言われています。

サプリメントは有効?医師の立場からの注意点

市販されている「トリプトファン」や「5-HTP(5-ヒドロキシトリプトファン)」のサプリメントは、セロトニンを増やす手段として紹介されることもありますが、医療的には慎重な判断が求められます。

効果や安全性には個人差がある

5-HTPはセロトニンの直接的な前駆物質であり、脳内でセロトニンに変換される可能性がありますが、日本では医薬品としては未承認であり、主に個人輸入サプリメントとして流通しています。

長期的な安全性に関する大規模な臨床試験は限られており、信頼できる製品の選定が難しいのが現状です。

セロトニン症候群のリスク

SSRIやSNRIなどの抗うつ薬と併用することで、脳内にセロトニンが過剰に蓄積し、「セロトニン症候群」という重篤な状態を引き起こすことがあります。

発汗・興奮・筋硬直・発熱などの症状が現れ、場合によっては命に関わるため、服薬中の方は必ず医師に相談してください。

サプリは「補助」であり、「代替」ではない

食事や生活習慣を整えることが、セロトニンを育てる基本です。

気分の落ち込みや不調が長く続く場合は、サプリに頼る前に医療機関での相談が第一選択肢となることを忘れないようにしましょう。

- セロトニンは、日常の食事・光・運動・セルフケアで増やすことができる

- トリプトファンやビタミンB6を含む食品を炭水化物と一緒に摂るのが効果的

- 朝の自然光とリズム運動はセロトニン活性化の要

- 呼吸法や瞑想、ジャーナリングは間接的に心を整える手助けになる

- サプリメントにはリスクもあるため、活用は医師と相談のうえ慎重に行う

セロトニンは、毎日の生活習慣によって少しずつ育てていくことができます。

では、うつ病や不安障害などの精神疾患において、セロトニンはどのような役割を果たしているのでしょうか?

次の章では、セロトニンと精神疾患との関係、薬物療法や補完的なアプローチについて、臨床的な視点から詳しく解説していきます。

セロトニンとうつ病・精神疾患の関係

「うつ病はセロトニンが足りないから起きる」といった説明を目にしたことがあるかもしれません。

しかし、実際にはセロトニンだけでは語りきれない、複雑で多面的な要因が関与しています。

この章では、セロトニンとうつ病の関係について、これまでの研究結果や薬の仕組みを交えながら、専門的かつ丁寧にご説明します。

うつ病との関連性とエビデンス

かつては「うつ病はセロトニンの不足によって生じる」という“セロトニン仮説”が広く信じられていました。

この仮説は、1970年代から1990年代にかけて普及し、現在でも一般向けの説明として根強く残っています。

しかし、近年の研究では、この仮説だけではうつ病の全体像を説明できないことが明らかになっています。

セロトニン仮説の再検証

2022年に発表された大規模な系統的レビュー(Moncrieff et al., Molecular Psychiatry)では、「セロトニン仮説を支持する明確な証拠は見つからなかった」と報告されています。

この研究は、脳内セロトニン濃度、セロトニントランスポーター遺伝子の発現、受容体の密度、トリプトファン枯渇実験などを包括的に検討したものです。

とはいえ、セロトニンがうつ症状の発現や改善に関与している可能性は今も広く研究されています。

現在では、うつ病の発症において「神経伝達物質」「ホルモンバランス」「神経炎症」「神経可塑性」「ストレス応答」など、複数の要因が相互に影響し合う多因子モデル(biopsychosocial model)が支持されています。

医療診断基準:ICD-11・DSM-5-TRの視点

うつ病の診断において、ICD-11・DSM-5-TRは「セロトニン低下」などの生物学的マーカーを必須の条件とはせず、症状の持続性・重症度・機能障害の程度などを総合的に評価しています。

生物学的要因は重要な背景因子として位置づけられていますが、診断そのものは症状ベースで行われます。

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)の仕組み

うつ病や不安障害の治療において、現在も広く処方されているのがSSRI(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)という薬剤群です。

日本の治療ガイドラインでも、第一選択薬として位置づけられています。

神経伝達の基本メカニズム

セロトニンは、神経細胞の終末から「シナプス間隙」と呼ばれる空間に放出され、次の神経細胞の受容体に結合することで情報を伝えます。

伝達が完了すると、セロトニンは再び放出元の神経細胞に「再取り込み」され、分解・再利用されます。

SSRIの作用

SSRIはこの「再取り込み」を阻害することで、シナプス間隙に存在するセロトニンの濃度を高める作用があります。

これにより、セロトニンの神経伝達が強化され、気分の安定や不安の軽減につながると考えられています。

効果が現れるまでの期間については個人差がありますが、多くの臨床研究では2〜4週間ほどで効果が表れるとされる一方で、早期に効果を実感する例(1〜2週間以内)も報告されています。

反応速度や薬の適合は人によって異なるため、慎重な経過観察が必要です。

注意点と副作用

SSRIは比較的安全性の高い薬とされていますが、以下のような副作用が報告されています:

- 吐き気・下痢・頭痛などの消化器症状

- 性機能の低下(リビドーの減退、遅漏など)

- 賦活症候群(restlessness、agitation など)

- まれにセロトニン症候群(過剰なセロトニン活性による危険な状態)

また、急に服薬を中止すると離脱症状(めまい、不安感、しびれ感など)が出ることがあります。

そのため、薬の変更や減量は、必ず医師の指導のもと段階的に行うことが必要です。

SSRIについて詳しく知りたい方はこちら → 【医師監修】SSRIとは?副作用・効果が出るまでの期間、止め時を解説 |うつ・不安障害の治療薬

- うつ病はセロトニン不足「だけ」では説明できず、複数の生物・心理・社会的要因が関与する

- セロトニン神経系は、睡眠・意欲・不安・食欲などの症状と関連が示唆されている

- SSRIはセロトニンの再取り込みを阻害することで神経伝達を促進する

- 効果の発現には個人差があり、2〜4週間での効果が多いが、早期反応する例もある

- 副作用や離脱症状への注意が必要で、服薬は医師の監督下で行うことが原則

心の調子が崩れたら——専門家への相談も選択肢に

「まだ我慢できるかも」「相談するほどじゃない気がする」

——そう思いながら、不調を抱えて日々を過ごしていませんか?心の不調は、風邪のように目に見えるものではないぶん、無理をしてしまいがちです。

しかし、放っておくことで悪化するケースも少なくありません。

この章では、「相談してもいいのかな」と迷っている方のために、受診の目安や専門機関の違いをわかりやすく解説していきます。あなたの不安が少しでも軽くなることを願って、丁寧にご紹介します。

いつ医療機関に相談すべきかの判断基準

「心が疲れているかも」と感じたとき、どのタイミングで医療機関に相談すべきか迷うことがあります。

判断の目安としては、日常生活や社会生活に支障が出ているかどうかが大きな基準となります。

受診を検討すべき主なサイン:

- 気分の落ち込みが2週間以上続いている

- 眠れない日が続いている、または寝ても疲れが取れない

- 食欲が大きく変化した(増加・減退どちらも)

- 仕事・学校・家事などに集中できず、パフォーマンスが落ちている

- 「死にたい」「消えてしまいたい」と感じることがある

- 理由もなく涙が出る、やる気がまったく起きない

- 漠然とした不安や焦りが常にある

これらは、DSM-5-TRやICD-11の診断基準でうつ病や不安障害の特徴とされる症状の一部です。

症状が複数当てはまり、生活に支障をきたしている場合は、専門機関への相談が推奨されます。

うつ病になってるかセルフチェックしたい方はこちら↓

精神科・心療内科・カウンセラーの違い

心の問題を相談できる場所はひとつではありません。

自分の状態や目的に応じて、適切な専門家を選ぶことが大切です。それぞれの違いを以下にまとめます。

| 専門機関 | できること | 対象となる症状・状況 | 保険適用 | 国家資格の有無 |

|---|---|---|---|---|

| 精神科 | 診断・薬の処方・診断書の作成など | うつ病、統合失調症、双極症、パニック障害など | ○(健康保険適用) | 医師(国家資格) |

| 心療内科 | 心身症・軽度のうつ・自律神経失調症などの診療 | ストレス由来の体の症状、抑うつ、睡眠障害など | ○ | 医師(国家資格) |

| 臨床心理士、公認心理師(カウンセラー) | 傾聴・心理検査・心理療法・カウンセリング | 気持ちを整理したい、話を聞いてほしい、対人関係の悩みなど | △(自費が多い) | 国家資格あり(公認心理師)または民間資格(臨床心理士など) |

精神科と心療内科の違い

どちらも医師による診療を行いますが、精神科は主に「精神疾患そのものの治療」を専門とし、心療内科は「身体の症状に心理的ストレスが関与しているケース」を対象とすることが多いです。

ただし、両者の診療内容に明確な線引きがあるわけではなく、近年では「精神科・心療内科」と併記されているクリニックも増えています。

カウンセラーは「話を聞いてほしい」人におすすめ

精神科に行くのは抵抗がある…という方には、カウンセラーとの面談が入り口になることもあります。

公認心理師や臨床心理士といった有資格者は、専門的な心理療法やアセスメントを通じて、自己理解や対処法を一緒に考えてくれます。

ただし、医師ではないため診断や薬の処方はできません。

受診前に知っておきたいこと

- 初診は事前予約が必要なケースが多い

- 保険証の持参を忘れずに

- カウンセリングは自費のことも多いため、料金の確認を

- 緊急性が高い場合は、精神科救急(夜間対応あり)も検討を

- 心の不調が2週間以上続く、日常生活に支障が出ている場合は受診のサイン

- 精神科は病気の診断・薬物治療、心療内科はストレス由来の身体症状に強い

- カウンセラーは気持ちの整理や対人関係の悩みに寄り添う役割

- 迷ったときは「一人で抱え込まないこと」が最も大切

セロトニンの働きや心とのつながりを知ることで、自分の気分や体調の変化にも少しずつ気づけるようになります。

毎日の生活の中に、光を浴びたり、リズムよく体を動かしたり、誰かに気持ちを話してみたり——そんな小さな工夫が、心の回復につながる一歩になります。

つらいときは、無理せず「相談してみようかな」と思えることも、立派なセルフケアです。

この記事が、あなたが心の健康と向き合うためのやさしいガイドになりますように。

【合わせて読みたい記事】

・【医師監修】うつ病とは?症状と特徴、セルフチェック診断、治療法を解説