人と人とのあたたかなつながりが、心の安定や幸福感を育むことは、誰もが日々の生活の中で感じていることかもしれません。

そうした感情の背景には、「オキシトシン」と呼ばれるホルモンが関わっています。

「愛情ホルモン」「絆ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンは、信頼・安心・共感といった感情と密接に関係しており、近年ではストレス軽減や心の健康との関連でも注目されています。

本記事では、オキシトシンの働きや心への影響、増やし方、そして誤解されがちな情報まで、ご紹介していきます。

オキシトシンとは?心と身体に影響する「愛情ホルモン」

私たちが「安心する」「信頼できる」「人とつながっている」と感じるとき、脳内ではある特定のホルモンが分泌されています。

そのひとつが、オキシトシンと呼ばれる神経伝達物質です。

オキシトシンは近年、心の健康や人間関係との深い関わりが注目されており、ストレスの軽減や愛着形成などに関心のある方々からも注目を集めています。

この章では、オキシトシンの基本的な働きや、「愛情ホルモン」と呼ばれる理由、体内での分泌メカニズムについて解説していきます。

オキシトシンの定義と役割

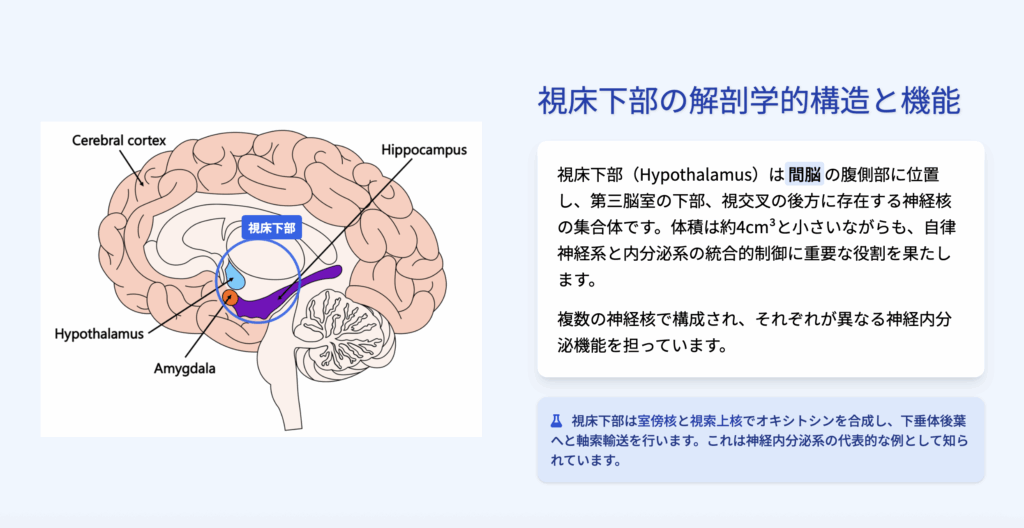

オキシトシンは、視床下部の室傍核(しつぼうかく)および視索上核(しさくじょうかく)で合成され、下垂体後葉から血液中に分泌されるホルモンであり、同時に中枢神経系では神経伝達物質としても働きます。

従来は、出産時の子宮収縮や授乳期の射乳反射を担うホルモンとして産科領域で広く知られてきました。

しかし現在では、心理的側面への影響も強く注目されています。

具体的には、人とのふれあい、共感的な会話、信頼関係の構築といった社会的な行動がオキシトシン分泌を促進することがわかっており、愛着や安心感を生み出す重要な物質として研究が進んでいます。

また、オキシトシンにはストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑える可能性があることも示唆されており、慢性的なストレスや不安を軽減する作用が期待されています。(ただし、現時点ではその因果関係については研究途上)

このように、オキシトシンは身体面・心理面の双方に作用する複雑な働きを持ち、精神科領域でも注目されつつあるホルモンのひとつです。

「愛情ホルモン」「絆ホルモン」と呼ばれる理由

オキシトシンが「愛情ホルモン」「絆ホルモン」と呼ばれるのは、単に身体機能に関与しているからではなく、人と人とのあたたかい関係性を支える働きがあるからです。

代表的な場面としては、母親が赤ちゃんを抱いたり授乳したりするときに、母子の双方でオキシトシンが分泌され、強い愛着が形成されることが挙げられます。

この作用は、生物学的な親子の絆だけでなく、心理的な安心感をもたらす基盤にもなっています。

また、恋愛感情や性的な親密さを感じたときにもオキシトシンが分泌され、関係性を強める方向に作用することが示されています。

単なる快楽というよりも、「この人と一緒にいたい」「信頼できる」といった深い感情に働きかける物質と考えられています。

さらに、友人との共感的な会話、感謝の気持ち、ペットとのふれあいなど、社会的であたたかい関係性の中でもオキシトシンは分泌されることがわかっています。

特に、犬と飼い主が見つめ合うことで、互いのオキシトシン濃度が上がるという研究結果もあり、人間と動物の間でも絆形成が促進されることが示唆されています。

このようにオキシトシンは、人間関係や社会的つながりを支える生理的基盤として、多くのシーンで分泌され、私たちの心の状態に影響を与えています。

- オキシトシンは視床下部で合成され、下垂体後葉から血中に分泌されるホルモン・神経伝達物質です

- 愛着や共感、信頼を育む働きがあり、「愛情ホルモン」「絆ホルモン」とも呼ばれます

- スキンシップやアイコンタクト、共感的な会話などで自然に分泌され、ストレス軽減の可能性もあります

次章では、オキシトシンが心の健康に与える具体的な影響についてさらに掘り下げていきます。

不安の軽減や、対人関係の改善にどのような効果が期待できるのか、最新の知見をもとにやさしくご紹介しますので、引き続きご覧ください。

オキシトシンが心や人間関係に与える効果・影響

私たちが日々感じる「安心感」や「つながり」、あるいは「孤独感」や「不安」といった感情は、単なる気分の問題ではなく、脳内で分泌されるホルモンや神経伝達物質と密接に関係しています。

その中でもオキシトシンは、感情の安定や対人関係の調整に深く関与するホルモンとして、心理学や精神医学の分野で注目を集めています。

この章では、オキシトシンが心に及ぼす影響について、ストレスとの関係、人間関係を整える働き、さらには精神疾患との関連という3つの視点からやさしく解説します。

ストレスや不安を和らげる効果がある

オキシトシンは、安心感や穏やかさをもたらすホルモンとして知られており、ストレスや不安を感じたときに感情を落ち着ける方向に働くことが報告されています。

特に、視床下部-下垂体-副腎皮質系(HPA軸)の反応を調整し、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制する可能性があるとする研究が増えています。

たとえば、点鼻型のオキシトシンを用いた実験では、社会的ストレス課題を受けた参加者のコルチゾール反応が低下したことが示されており、オキシトシンが情動の調整に寄与している可能性があると考えられています。

特に、育児中の母親が赤ちゃんを抱いたり授乳したりする場面では、母子双方のオキシトシン濃度が上昇し、母親のストレス反応を和らげることが示唆されています。

ただし、こうした効果はオキシトシン単独の作用というよりも、オキシトシンと環境や人間関係などの心理社会的要因が相互に作用することによって生まれると理解するのがより正確です。

したがって、オキシトシンを「万能のストレス緩和ホルモン」と捉えるのではなく、人とのつながりを通して心を安定させる一助となる物質として捉えることが大切です。

人間関係を良好にする仕組み

オキシトシンは、対人関係を良好に保つうえでも大きな役割を果たしていると考えられています。

たとえば、目を見て話す、共感的に話を聞いてもらう、抱きしめられるといった、人とのあたたかい関わりの中でオキシトシンは自然に分泌されます。

脳科学の研究では、オキシトシンが扁桃体(不安や恐怖を司る領域)の活動を抑え、前頭前野(共感や意思決定を司る領域)の働きを高めることが確認されています。

このような神経活動の変化を通じて、他者に対する警戒心が緩み、信頼しやすくなる状態が促されると考えられています。

また、心理実験の一つである「信頼ゲーム(trust game)」では、オキシトシンを投与された被験者が、他者により多くのお金を委ねるといった信頼行動が増加する傾向が報告されています。

これは、社会的な協力関係やパートナーシップの構築にオキシトシンが貢献する可能性を示す興味深い例です。

一方で、オキシトシンには「内集団への結束を高める一方で、外集団に対する排他性を強める可能性」があることも指摘されており、その作用は常に一方向ではありません。

そのため、オキシトシンは「すべての人との関係を円滑にするホルモン」ではなく、特定の関係性を深める選択的な働きを持っていると捉える方がより実態に即しています。

オキシトシンと精神疾患(うつ病・不安障害)との関連

近年では、オキシトシンの生理的特性を活かして、うつ病や不安障害、自閉スペクトラム症(ASD)などとの関連を探る研究も進められています。

たとえば、一部の研究では、うつ病患者の血中または脳脊髄液中のオキシトシン濃度が健常者よりも低いという報告があり、オキシトシンの機能低下が対人関係の困難や感情の平坦化と関連している可能性が示唆されています。

ただし、こうした関係はあくまで相関関係の一部であり、因果関係が明確に証明されたわけではありません。

また、社交不安症や自閉スペクトラム症においても、オキシトシン系の機能異常が関与しているという仮説が立てられています。

実際に、点鼻型のオキシトシンを投与することで、社交不安症の対人場面での緊張が軽減したり、ASDの子どもが他者の目を見て話す時間が増えたという予備的な研究もあります。

ただし、こうした効果は現在のところ小規模かつ短期的な試験が中心であり、医療現場で標準的に使用されている治療法ではありません。

DSM-5-TRやICD-11といった国際的な診断基準においても、オキシトシンの濃度や投与は診断項目には含まれていません。

したがって、精神疾患の治療においてオキシトシンを直接的な治療薬と位置づけることは現時点では困難であり、人とのつながりを支える補助的な因子として、生活習慣や対人環境を整える中で間接的に役立つ可能性がある──というのが、現段階での医学的な見解といえるでしょう。

- オキシトシンはストレスホルモンであるコルチゾールの反応を緩和する可能性があり、感情を安定させる働きがあります

- 扁桃体や前頭前野への影響を通じて、他者への信頼や共感を高める作用があります

- 「信頼ゲーム」などの心理実験でも、人間関係を良好にする効果が示唆されています

- うつ病や不安障害、自閉スペクトラム症などとの関連が研究されており、今後の治療応用が期待されますが、現時点では臨床応用は予備的段階にとどまっています

- DSM-5-TRやICD-11では、オキシトシンは診断基準には含まれておらず、治療補助の研究対象として位置づけられています

次章では、こうしたオキシトシンの働きを日常生活の中で自然に引き出す方法について詳しく見ていきます。

スキンシップや共感的なコミュニケーション、日々の小さな工夫の中で、誰でも実践できる方法をご紹介します。心の健康を支える一歩として、ぜひお役立てください。

オキシトシンを増やす方法|日常生活でできる習慣

オキシトシンは医療現場で使われるホルモン投与とは異なり、日々の暮らしの中で自らの行動や体験を通してその分泌を促すことが可能です。

特に、安心できる人とのふれあいや、リラックスできる環境づくりがカギになります。

この章では、オキシトシンを自然に増やすための具体的な方法を、5つの側面からご紹介します。

スキンシップ・ハグ・手をつなぐ

人との穏やかなスキンシップは、オキシトシン分泌を促すもっとも確実な方法のひとつです。

たとえば、手をつなぐ、ハグをする、背中に手を添えるなどのやさしいふれあいは、脳に「安心」や「信頼」の感情をもたらし、それに応じてオキシトシンが分泌されます。

研究では、親しい人と手をつないでいるときにストレスホルモンであるコルチゾールの反応が低下する可能性が報告されています。

また、痛覚や血圧、心拍が落ち着く生理的変化も見られることがあり、オキシトシンが関与していると考えられています。

ただし、これらの効果は相手との信頼関係がある場合に限られるという点も大切です。

無理にスキンシップを取る必要はなく、「この人といると安心する」と思える相手との自然なふれあいが、心と体にやさしく作用します。

ペットとのふれあい

動物とのふれあいも、オキシトシンを自然に高める方法のひとつです。特に、

犬と飼い主がアイコンタクトを交わすと、双方のオキシトシン濃度が上昇することが実験で確認されています。

これは、人間同士の親密な関係と同様に、ペットとの関係においても安心感や絆を育む生理的メカニズムが働くことを示しています。

具体的には、犬をなでる・見つめ合う・散歩するといった日常のふれあいで、飼い主のストレスが軽減されたり、気分が落ち着いたりすることが報告されています。

動物介在療法(AAT)として医療・福祉分野でも活用されており、孤独感やうつ症状の緩和に寄与する可能性があると考えられています。

感謝・共感・親切な行動

オキシトシンは、身体的な接触だけでなく、こころの通い合いからも分泌されることがわかっています。

たとえば、「ありがとう」と伝える、誰かの気持ちに共感する、親切な行動を取るといった日常的なふるまいが、オキシトシンの分泌を促すとされています。

こうした行動は、自己肯定感や人とのつながり感といったポジティブな心理状態を生み出し、精神的な安定を支える役割を果たします。

研究では、共感性が高い人ほど、基礎的なオキシトシン濃度が高い傾向が報告されており、心理的特性とホルモンの関係性が指摘されています。

つまり、他者へのやさしさや思いやりが、自分自身のこころにも穏やかさをもたらし、その背景にオキシトシンが関与している可能性があると考えられています。

瞑想や深呼吸などのマインドフルネス

近年注目されているマインドフルネスや瞑想も、オキシトシンの分泌を間接的に促す可能性があるとされています。

深い呼吸や静かな集中は交感神経の興奮を鎮め、副交感神経優位のリラックス状態をつくり出します。

こうした状態が、オキシトシンを含む「安心ホルモン」の分泌と関係していると示唆されています。

特に、自己慈悲(セルフ・コンパッション)を育てる瞑想では、オキシトシン濃度が上昇する可能性があるという報告もあり、自分に対してもやさしさを向けることが神経系にポジティブな影響を与えると考えられています。

とはいえ、瞑想の影響には個人差が大きく、全ての人にオキシトシンの増加が見られるわけではありません。

そのため、「オキシトシンを増やす方法」として確定的に紹介するのではなく、感情の安定や自己調整の一助として取り入れる姿勢が望ましいといえます。

音楽やマッサージなどのリラクゼーション

音楽やマッサージといったリラクゼーションの方法も、オキシトシンの分泌に良い影響を与える可能性があります。

また、好きな音楽を聴くことが、気分を高め、神経伝達物質やホルモンに変化をもたらす可能性があると報告されています。

オキシトシンの増加については限定的なデータではあるものの、音楽療法やアロマと組み合わせたタッチケアなどで心身のリラクゼーションを促すことは、間接的にホルモンバランスを整える働きを支えると考えられています。

大切なのは、他人からのケアだけでなく、自分自身が心地よいと感じる刺激を積極的に取り入れることです。

日々の生活の中で「気持ちが和らぐ瞬間」を大切にすることが、オキシトシン分泌の土壌を育ててくれます。

- オキシトシンは日常生活の中で自然に分泌されるホルモンであり、身体的・心理的なふれあいが鍵となります

- スキンシップやペットとのふれあい、感謝や親切な行動はとくにオキシトシンを高めると報告されています

- マインドフルネスや瞑想、深呼吸もオキシトシン分泌を間接的にサポートする可能性があります

- 音楽やマッサージによるリラクゼーションも、自律神経とホルモンにポジティブな影響を与えるとされています

- 無理のない範囲で、自分に合った習慣を見つけることが、心と体の安定に役立ちます

次章では、オキシトシンが恋愛や育児といった人生の大きな出来事の中でどのように働いているのかを探っていきます。親子関係やパートナーとのつながりに関心のある方は、ぜひ続きをご覧ください

オキシトシンと恋愛・育児の関係

私たちの人生において「恋愛」や「育児」といった出来事は、心の深い部分に影響を与える体験です。

この章では、オキシトシンが恋愛感情、出産や育児、そして親子の愛着形成にどのような役割を果たしているのかについて、ひも解いていきます。

恋愛感情や性的関係との関わり

恋愛初期の「ドキドキ」や、相手に触れたときの「安心感」は、心理的な感情だけではなく、オキシトシンの生理的な働きとも関係しています。

恋愛関係や性的な親密性のある行動を通じて、脳内でオキシトシンが分泌されることが、複数の研究で報告されています。

たとえば、ハグやキス、性的接触などの身体的なふれあいは、双方のオキシトシン分泌を促進する可能性があります。

これにより、「この人ともっと一緒にいたい」「信頼できる存在だ」と感じやすくなり、心理的な結びつきや絆の強化につながっていくのです。

また、オキシトシンの分泌は、セックス後の安心感や満足感にも関与しているとされており、一時的な快感だけでなく、長期的な親密性の形成に貢献することがわかってきています。

こうした背景から、オキシトシンはしばしば「愛情ホルモン」「結びつきのホルモン」とも呼ばれています。

ただし、恋愛関係における感情や絆は非常に複雑であり、ドーパミンやセロトニンなど他の神経伝達物質も同時に関与しているため、オキシトシンだけですべてを説明することはできません。

あくまで「人間関係を深める一因」として理解することが大切です。

【幸せホルモン「セロトニン」について詳しく知りたい方はこちら→】セロトニンを増やす方法|不足症状と対策、うつとの関係を解説

【気力ホルモン「ドーパミン」について詳しく知りたい方はこちら→】 ドーパミン不足と精神疾患|無気力・うつ症状を防ぐメンタルケア完全ガイド

出産・授乳・育児とオキシトシンの分泌

オキシトシンのもっとも古典的な役割のひとつが、出産と授乳に関わる生理的機能です。

出産時には、オキシトシンが子宮の収縮を促進し、分娩を進行させるホルモンとして働きます。

また、授乳時には乳頭への刺激が視床下部を介してオキシトシン分泌を促し、乳腺に作用して母乳を噴出させる(射乳反射)ことが知られています。

このような身体的な役割に加えて、近年ではオキシトシンが心理的な母性の形成や育児行動の促進にも関与していることが明らかになってきました。

たとえば、赤ちゃんを見つめる、抱っこする、授乳するなどのスキンシップによって、母親の脳内オキシトシン濃度が上昇し、養育に対する動機づけや共感的な態度が強まるという研究があります。

さらに、父親や他の養育者においても、乳児との触れ合いを通じてオキシトシンが分泌されることが報告されており、オキシトシンは「母親だけのホルモン」ではなく、育児に関わるすべての人にとっての“つながりのホルモン”として機能していると考えられます。

親子の絆や愛着形成・子育てへの影響

親子の絆、特に乳児期における愛着形成(attachment)は、その後の子どもの情緒的な発達や人間関係の基盤に大きな影響を与えることが知られています。

そして、その愛着形成においてもオキシトシンは重要な役割を果たしていると考えられています。

たとえば、生後間もない赤ちゃんに対して、母親や父親が頻繁に抱っこしたり、声をかけたりすることで、双方のオキシトシン分泌が促され、安心感と信頼感に満ちた関係性が築かれていきます。

こうした経験は、子どもの脳や神経系の発達にも良好な影響を与えるとされています。

また、愛着が安定している子どもは、将来的に他者との信頼関係を築きやすくなり、ストレスへの耐性や自己調整力が高まりやすいという報告もあります。

これは、オキシトシンの分泌が「つながりを感じる体験」と結びつき、子ども自身のストレス緩和にも貢献している可能性を示唆しています。

- オキシトシンは恋愛や性的関係において、信頼感や安心感の形成に寄与しています

- 出産や授乳時には生理的に分泌され、育児行動や親の共感性を高める働きがあります

- 親子の愛着形成にも関わり、子どもの心の発達やストレス耐性にも影響する可能性が示されています

- 恋愛や育児における体験は多くのホルモンや神経系が関与しており、オキシトシンはその一要素として理解することが重要です

次章では、オキシトシンに関する情報が時に過剰に美化されたり、誤解を招くような文脈で語られることもある点についてご紹介します。

サプリや点鼻薬といった「人工的な活用」への期待とリスクについても正確に知っておくことが、心と体の健やかさを守るうえで大切です。

オキシトシンの注意点 – サプリや点鼻薬は効く?

近年、オキシトシンは「愛情ホルモン」「癒しホルモン」として広く知られるようになり、一般のメディアやSNSでもたびたび取り上げられるようになりました。

たしかに、心や人とのつながりを支える役割を果たす大切なホルモンであることは間違いありません。

しかしその一方で、オキシトシンに対して過度な期待を抱いてしまったり、科学的根拠に乏しい情報が拡散されてしまったりするケースも少なくありません。

この章では、オキシトシンにまつわる注意点や、誤解されがちな情報について、正しい理解を深めていきましょう。

サプリや点鼻薬などによる人工的な補充は一般向けに承認されてない

「オキシトシンを増やすにはサプリを飲めばいいの?」「オキシトシンの点鼻薬で人間関係がよくなるの?」という疑問を耳にすることがあります。

たしかに、合成オキシトシンは医療用として点滴や点鼻薬の形で存在しており、一部の研究では対人場面での効果が観察された例もあります。

しかし現在、日本を含む多くの国において、オキシトシン点鼻薬は医療目的(たとえば自閉スペクトラム症の研究)で限定的に使用されている段階であり、一般向けに承認された製品ではありません。

また、安全性や効果についてのエビデンスもまだ不十分で、長期使用時の副作用や依存リスクについても慎重な議論が求められています。

さらに、「オキシトシンが分泌されやすくなるサプリメント」などの商品も存在しますが、それらの多くはオキシトシンそのものではなく、関連する栄養素(例:マグネシウム、ビタミンDなど)を含んだ一般的な健康食品です。

科学的な根拠が乏しいまま効果を誇張して販売されているケースもあるため、利用の際には注意が必要です。

オキシトシンはもともと、人とのつながりや感情の交流の中で自然に分泌されるものです。

人工的な手段での補充に依存するのではなく、日々の生活習慣や人間関係の質を高めることが、結果的に心と体にやさしいアプローチになるでしょう。

「万能ホルモン」ではないことに注意

オキシトシンに期待されている効果は多岐にわたります。ストレスの軽減、信頼関係の促進、愛着の形成など、多くの研究で有益な側面が報告されています。

しかし、オキシトシンは決して「万能ホルモン」ではありません。

たとえば、オキシトシンは内集団への結束を高める一方で、外集団への排他性を強める可能性があるという研究結果もあり、すべての人間関係を無条件に良好にするわけではないことがわかっています。

また、対人関係にポジティブな影響を与える場面でも、相手との信頼関係や文脈に応じてその効果が大きく異なるため、「誰にでも効く」「即効性がある」といった誤解を避けることが重要です。

- オキシトシンの点鼻薬やサプリは一部で研究されていますが、安全性や効果には未解明な部分も多く、一般使用には慎重さが求められます

- オキシトシンは人との関係性を支える一因ではありますが、「万能ホルモン」ではなく、文脈や状況によって作用は大きく異なります

- SNSやメディアで拡散される誇張表現には注意し、信頼できる情報に基づいた判断が重要です

- 自然な分泌を促す生活習慣を大切にし、人工的な手段への依存を避けることが健全な心の維持につながります

まとめ

オキシトシンは、私たちの心と人間関係をつなぐ、とても大切なホルモンです。

恋愛や育児のような深い関わりの中で自然と分泌されるだけでなく、日常の中でのささやかなふれあいや共感的な言葉のやり取りの中でも、オキシトシンは私たちの心をそっと支えてくれています。

一方で、オキシトシンに過度な期待を抱いたり、点鼻薬やサプリメントで簡単に心が整うと誤解してしまうことは避けたいものです。

ホルモンは私たちの心を助けてくれる存在ではありますが、万能ではありません。

だからこそ、オキシトシンが自然に育まれるような人とのつながりや、自分をいたわる時間を大切にしていくことが、こころの安定につながっていきます。

- オキシトシンは「愛情ホルモン」「絆ホルモン」とも呼ばれ、安心感や信頼感に関与する

- ストレスや不安の軽減、人間関係の質の向上にも関わっているとされている

- スキンシップや共感、マインドフルネスなどで自然に分泌を促せる

- 恋愛・育児・親子関係などの大切な場面でも重要な役割を果たす

- サプリや点鼻薬には過剰な期待をせず、誤情報には注意が必要

オキシトシンのことを知ることで、自分や大切な人との関係性をよりやさしく、丁寧に見つめ直すきっかけになれば幸いです。

【合わせて読みた記事】