精神障害者雇用が進む中、企業では「採用したものの長く続かない」「離職率が高くて困っている」といった課題が顕在化しています。

特に精神疾患を有する人材に関しては、他の障害種別に比べて“職場適応”や“人間関係”といった目に見えない側面でつまずきやすい傾向があり、企業の受け入れ体制そのものが問われています。

本章では、精神疾患を有する人材の離職リスクがなぜ高まるのか、その構造と背景を、組織マネジメントの視点から体系的に解説します。

精神疾患を有する人材の「離職リスク」はなぜ高いのか?

見えにくいストレス要因と“職場適応”の壁

多くの企業にとって、“採用=成功”という意識がまだ根強く残っていますが、実際には、採用のあとに始まる「職場適応」のプロセスこそが、採用成否の分岐点となるフェーズです。

特に精神疾患を抱える人材にとって、就労初期は非常に多くの“見えないストレス”にさらされる環境となっています。

具体的な事例を挙げてみましょう。

職場適応における3つの見えにくい壁

- 曖昧なコミュニケーションのストレス

企業文化やチーム内の暗黙知(例:「この件は上司に確認せずに進めていい」など)は、暗黙のルールとして定着していることが多く、口頭での指示や雰囲気に頼った意思決定は、精神疾患を持つ人材にとって大きな混乱要因となります。明文化されていない業務ルールや、責任の所在が曖昧な環境では、自責感や不安が強まる傾向があります。 - 業務量と自己調整の困難

業務遂行にあたり「どこまでやれば十分か」「優先順位はどうつけるべきか」といった判断を自ら下す場面は多くあります。しかし、精神疾患のある人材にとっては、こうした“裁量性の高さ”がかえってプレッシャーや判断負荷となり、結果的に自己肯定感の低下や体調不良を招くことがあります。 - 社会的孤立と所属感の欠如

職場でのちょっとした雑談や食事の誘いといった非公式な関係構築の場面は、精神疾患を持つ方にとっては参加のハードルが高く、疎外感や「自分は歓迎されていないのでは」といった誤認を生みやすい要素です。チームの輪に入れず、相談相手も得られない状況が継続すると、離職という選択肢が急速に現実味を帯びてきます。

対応の方向性:適応プロセスを理解する

この段階で企業が意識すべきは、“障害”に対する配慮ではなく、“適応プロセス”への理解です。

つまり、「精神疾患があるから特別な配慮をする」という発想ではなく、「人が安心して力を発揮するにはどんな条件が必要か」を、すべての従業員に共通する観点から再設計する必要があります。

精神疾患の特性と業務への影響構造

人事やマネジメント層がよく抱える誤解に、「精神疾患と業務スキルは別物」「配慮すれば問題ない」といった極端な理解があります。

しかし、実際には精神疾患の症状や特性は、業務の設計・コミュニケーションの仕方・評価の観点に直接影響を及ぼします。

以下に代表的な疾患の例を挙げながら、業務との接点を整理します。

うつ病

- 傾向:自己評価の低下、意欲の減退、集中困難

- 業務影響:報連相が遅れがち、些細な指摘を「否定された」と受け止め、過度な落ち込みにつながる

- 組織としての対応:短期の成果よりも中長期の安定性を重視した評価制度の設計、定期的な振り返りと肯定的フィードバックの積極提供が効果的

双極性障害(II型含む)

- 傾向:軽躁状態と抑うつ状態の波がある。自覚しにくいケースも多い。

- 業務影響:軽躁時は高いパフォーマンスを見せる一方、抑うつ時に急激なパフォーマンス低下や休職が生じる可能性

- 組織としての対応:“波”を前提としたタスク設計とリスクマネジメント、週単位での業務レビューによる変化の早期察知がカギ

不安障害・パニック障害

- 傾向:強い予期不安、身体症状、社交場面での緊張

- 業務影響:対人対応業務への苦手意識、通勤や会議参加でのプレッシャー増大

- 組織としての対応:通院配慮やリモートワークの選択肢、無理のない段階的な業務移行

これらの対応を個別最適で終わらせず、制度的な整備や上司教育を通じて組織に埋め込むことが定着支援の前提です。

属人的対応に依存する体制では、担当者が交代した瞬間に離職リスクが再燃するためです

推奨されるマネジメント上の工夫

- 職場定着支援のKPIを“離職率”ではなく“週次のメンタルスコア”などで把握

- 初期1〜3か月は「適応の進捗」と「業務成果」を分離して評価

- 支援は「一対一」ではなく「チーム・部門単位で支える」体制へ

- 精神疾患を有する人材は、採用後の「適応フェーズ」において目に見えないストレスを多く抱える。

- 善意の言動であっても、「配慮の質」が低いと本人の離職リスクを高める。

- 本人のパフォーマンスではなく、「職場環境と関係性」の質が定着を左右する要因である。

離職リスクが高まりやすい背景を理解した上で、次に求められるのは「では何をすれば定着を支援できるのか?」という実践的なアクションです。

次章では、精神疾患を有する人材の職場定着において、特に効果が高いとされる5つの具体的アプローチをご紹介します。

マネジメント戦略や支援体制の整備に役立てていただければと思います。

定着支援に効果的な5つのアプローチ

精神疾患を有する人材の定着を支えるうえで最も重要なのは、「個別の好意的配慮」ではなく、「制度化された支援体制」を構築することです。

属人的対応に依存している限り、支援は継続せず、担当者の交代や部署異動といったタイミングで簡単に崩れてしまいます。

本章では、制度と風土の両輪で実行可能な5つの具体策を紹介します。

定着施策1. 着任前の「情報共有」と業務設計の工夫

着任前にすべてが決まる──“適応の初期条件”を整える

精神疾患を有する人材の多くは、業務内容や職場環境に関する不確実性に対して非常に敏感です。

入社後の「想定外」のギャップこそが、適応失敗の主要因となります。

したがって、配属前の準備段階でどれだけ“透明性の高い”情報共有ができるかが、定着可能性を大きく左右します。

情報共有における3つの視点

- 本人との合意形成

- 勤務時間、通院スケジュール、疲労への耐性などについて、主治医の意見も踏まえ、本人と合意を形成

- 「何が苦手か」「どのような支援が有効か」を整理・明文化する「就労支援シート」を事前に作成・共有

- 職場内(受け入れ側)との事前ブリーフィング

- 上司・同僚に対して、配慮事項・想定される難しさ・対応方針を事前に説明(本人の同意がある場合)

- 特に“なぜこの人を配属するのか”という「意味づけの共有」が重要。現場の目的意識がないと、支援が形骸化しやすい

- 業務設計の段階的調整

- 「1週間単位」「午前/午後単位」で進行状況を確認しながら業務量を調整

- 成果を急がず、「働き続けられた」という実績を初期評価に据える方針を組織全体で共有

支援ツール例

- 情報共有テンプレート(就労移行支援機関が提供している様式も参考可)

- 導入マニュアル+簡易チェックリスト(本人の不安軽減と職場側の準備支援)

定着施策2. 配慮事項の明文化と“柔軟な働き方”の導入

暗黙知に頼らず、“配慮を設計”する時代へ

配慮は“ある”こと以上に、“どう共有され、どう維持されるか”が問われます。

実際、多くの離職ケースでは「支援者が異動した」「配慮が引き継がれなかった」という属人化の問題が背景にあります。

明文化のポイント

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 勤務時間 | 通院配慮のある時差出勤・午前休制度の整備、遅刻時の連絡ルール |

| 休憩・体調対応 | 「疲れたら自席で休んでいい」「体調が悪化しそうなら早退を申し出てOK」などの事前ルール化 |

| 業務範囲・上限設定 | 週単位の業務目標ではなく、日単位での調整可能な業務設計+ボリューム上限の明示 |

| 緊急時の対応方法 | 体調急変時の連絡フロー(人事/上司/同僚の順、など)を文書で明示化 |

柔軟な働き方の導入パターン

- リモートワークの選択制(週1-2日など)

- 始業・終業時刻のスライド勤務

- 非対人業務への一時的シフト

- 一人で行う業務と複数人業務をバランス調整

明文化することにより、「支援=例外対応」ではなく、「組織が制度として担保する支援」へと進化させることができます。

定着施策3. メンタル面に配慮した面談とフィードバック体制の構築

面談は“成果評価”の場ではなく“安定支援”の場

精神疾患のある社員にとって、通常の業務面談は緊張や不安の対象となりやすく、適応の妨げになることすらあります。

逆に、面談が“安心して状態を言語化できる場”として機能すると、離職リスクは著しく下がります。

定期面談の設計ポイント

| 観点 | 実践方法 |

|---|---|

| 面談頻度 | 初期は週1、安定後は隔週や月1など。 感情の変化や疲労の蓄積を可視化するには“短いサイクル”が有効 |

| 話題の質 | 「困っていること」ではなく、「今週、比較的うまくいったこと」に焦点を当てることで、自己肯定感を支援 |

| 傾聴スキルの育成 | 面談担当者には、産業カウンセラーやEAP事業者による傾聴研修を推奨 |

フィードバックにおける注意点

- 「なぜできなかったのか」よりも、「何が起きたのか、どう感じたか?を一緒に振り返る」スタンス

- 面談記録を簡素に残し、上司交代時もスムーズに支援を引き継げるようにする

面談のやり方について詳しく知りたい方はこちら → 精神疾患を抱える社員との面談対応マニュアル|流れ・注意点・支援のコツを解説

定着施策4. 職場内サポーター(ピア・ジョブコーチ等)の設置

“上司頼み”からの脱却。支援役割の分散と明確化が定着のカギ

直属上司は評価権限も持つ立場であるため、「相談しづらい」「正直に話せない」と感じる社員は少なくありません。

定着支援においては、“もう1つの支援ルート”を用意することで、心理的安全性が格段に向上します。

支援者タイプと機能

| 支援者の種類 | 主な機能 | 導入メリット |

|---|---|---|

| ピアサポーター(社内) | 同じ疾患経験を持つ先輩社員が共感ベースで支援 | 当事者理解が深く、非評価者なので相談しやすい |

| ジョブコーチ(外部) | 業務内容や環境調整を専門とする外部支援者 | 第三者視点で客観的に職場改善を提案できる |

| 産業保健スタッフ(社内) | 定期面談、体調のモニタリング | 医療・心理の知見に基づき、早期対応が可能 |

支援者は「評価しない立場」であることがポイントです。

本人が安心して悩みを共有できる“逃げ場”の存在が、職場への信頼と定着の持続に直結します。

定着施策5. “孤立させない”組織風土づくりと現場研修

制度だけでは定着しない。“日常の空気”こそが最大の支援

制度が整っていても、「支援を使いづらい雰囲気」があるだけで、それは機能しません。

多くの離職は、“使える制度があったのに、頼れなかった”という背景を持っています。

組織風土を育む実践策

- 職場内障害理解研修の定期実施(当事者登壇型が効果的)

- 管理職向け研修:メンタルヘルス対応と傾聴トレーニング

組織文化の変容を進める視点

- 多様性を“やさしさ”でなく“スキルと制度”で支える姿勢を持つ

- 障害の有無を問わず「誰もが頼っていい職場」を目指す

これらは、障害者支援にとどまらず、全社員のエンゲージメントや離職防止にもつながります。

- 施策1:着任前の情報共有と段階的業務設計が、適応の初動を支える

- 施策2:配慮は属人化させず、組織内ルールとして明文化し共有することが重要

- 施策3:面談とフィードバックは“安心と信頼”を形成する場として再設計すべき

- 施策4:上司以外にも、支援者を社内外に配置することで心理的安全性が高まる

- 施策5:最終的な定着は、制度よりも“支援を使える空気”を作れるかが決め手

離職を防ぐ外部連携 – 産業医・保健師・EAPの活用方法

精神疾患を有する人材の定着を支えるうえで、企業が“自社内だけ”で完結しようとするのは極めて難易度が高いです。

実際、離職率が低い企業の多くは、社内の制度整備に加えて、外部の専門職や福祉支援機関と連携する「ハイブリッド型支援体制」を確立しています。

本章では、産業医・保健師・EAPといった社内外の専門職、就労支援機関との連携方法、各種助成金の具体的な活用法解説します。

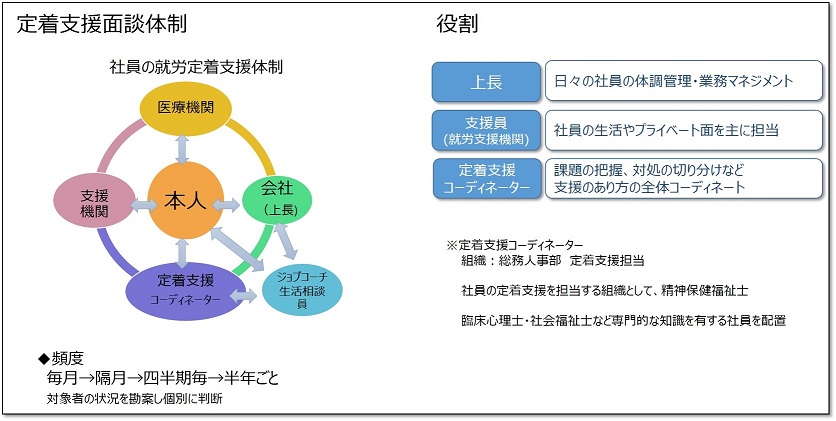

専門職のチーム連携が、精神疾患支援の要となる

精神疾患を抱える社員の支援は、人事や上司だけで担うには限界があります。

たとえ本人が「働けます」と言ったとしても、その言葉だけで判断するのは危険です。

精神的な不調は外から見えづらく、悪化の兆候にも気づきにくいため、医療や心理の専門職が職場内に伴走していることが不可欠です。

そこで重要になるのが、産業医・保健師・EAP(従業員支援プログラム)による“支援チーム”の構築です。以下に、それぞれの役割と連携の流れをご紹介します。

● 産業医:医学的な視点からの“判断と助言”を担う

- 主な役割:

- 就労可能性の判断(復職や勤務継続が可能かどうかの医学的評価)

- 勤務時間や業務内容に関する配慮のアドバイス

- 復職前面談や再休職の勧告など、リスク管理的な判断

- 活用場面:

- 復職時の最終判断や、「勤務は可能だが一部制限が必要」といった具体的な助言をもとに業務設計を調整

ポイント:

産業医は“診断”ではなく、“就労の可否”と“就労上の留意点”を助言する立場。主治医とは異なる「職場側の医師」として中立的に関わる存在です。

● 保健師:日常的な“変化の察知”と職場との橋渡し役

- 主な役割:

- 定期的な面談による体調や気分の変化の早期把握

- 本人と上司・人事・産業医の間をつなぐコミュニケーター

- 必要に応じて職場の環境調整(業務量・人間関係など)を提案

- 活用場面:

- 「最近顔色がすぐれない」「面談で言葉数が減った」など、些細な変化を捉え、上司に“気づき”を提供

ポイント:

保健師は“気づきの専門家”。日常的な変調の兆しを拾い、組織全体にフィードバックして支援のタイミングを逃さない役割です。

● EAP(外部相談窓口):社内では言えない“本音”を受け止める第三者

- 主な役割:

- 外部カウンセラーによる心理相談の提供(社員本人・家族対象も含む)

- ハラスメントや職場不適応のケースでの早期介入

- 職場環境改善プログラムの提供(管理職研修、ストレスチェック後の対応支援など)

- 活用場面:

- 社内で相談しにくい悩み(上司との関係、家庭の問題など)を気軽に話せる“外の窓口”として機能

ポイント:

EAPは、社員の「一人で抱え込まない」仕組みをつくるための外部パートナー。信頼性のある委託先を選定し、“制度として”周知徹底することが肝心です。

● 実務運用:それぞれを“つなぐ”仕組みを

いくら専門職がいても、バラバラに動いていては支援は機能しません。重要なのは、人事を中心に支援チームとして情報と判断を共有する枠組みをつくることです。

- ✅ 産業医または保健師と「月1の定例支援ミーティング」を実施

→ 本人の状況・対応方針・人事課題を共有し、支援の軸を整える - ✅ EAPを“メンタル不調者向け”に限定せず、「全社員の日常の相談窓口」として社内で周知

→ 問題が深刻化する前に外部で吐き出せる環境をつくる

企業が利用できる助成金について

精神疾患のある人材を雇用・定着させるには、人事や現場の工数負担が大きくなりがちです。

ここで活用できるのが、厚労省・ハローワーク・自治体が提供する助成金・補助金です。採用・定着・制度整備の各フェーズで対象となる補助金が多数ありますので、紹介いたします。

助成金・補助金の活用(職場適応援助者、特定求職者雇用開発助成金など)

| 名称 | 支給対象・条件例 | 金額(中小企業) |

|---|---|---|

| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者) | 精神障害者をハローワーク等を通じて雇用した場合 | 最大240万円(1年目:120万/2年目:120万) |

| 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業 | ジョブコーチ(外部専門職)を一定期間職場に派遣し、業務・人間関係等の適応を支援する | 派遣費用全額支給(上限あり) |

| 障害者職場復帰支援助成金 | 精神障害により休職し復職した社員に対し、企業が復職プログラム・支援体制を整備した場合 | 上限40万円 |

| 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金 | 短時間勤務→フルタイムへ段階的に移行させた際のインセンティブ | 上限60万円 |

活用時の注意点と導入のコツ

- 書類提出や計画書の事前準備が必要なため、「採用前」からの逆算が必須

- 社労士や就労移行支援事業所との連携により、スムーズな申請・報告が可能になる

- 「助成金目的」ではなく、制度として継続的に支援体制を構築する意志があることが審査で問われる

障害者手帳取得のメリットと配慮の在り方

「手帳を取る/取らない」は支援設計に直結する

精神障害者保健福祉手帳は、法定雇用率への算入や各種助成制度の対象要件になるため、企業にとっても非常に重要な要素です。

しかし、本人にとっては“レッテルを貼られるのでは”という不安もあり、取得をどう勧めるかが人事の悩みどころになります。

手帳取得のメリット(企業側/本人側)

| 観点 | メリット |

|---|---|

| 企業側 | ・法定雇用率への算入 ・雇用助成金の対象に ・外部支援機関との連携が容易に |

| 本人側 | ・医療費助成、交通費割引、障害者枠での就職支援 ・業務配慮の“正当性”が明確になる |

取得に向けた配慮あるアプローチ

- 産業医や支援員から、第三者的立場で「制度としての手帳の意義」を説明してもらう(人事主導だと圧力と感じられやすい)

- 「将来的に支援が受けやすくなること」「職場にとっても配慮の正当性が高まること」などを具体的に伝える

- 申請手順、診断書費用(5,000~10,000円前後)、審査期間(1〜2か月)などの情報を整理し、選択しやすくする

- 産業医・保健師・EAPの専門職と連携することで、人事・現場の判断負荷が軽減され、支援の精度が上がる

- 就労支援機関は職場に出入りし、業務調整や職場環境改善を第三者的視点で提案できるパートナーとなる

- 助成金制度を活用すれば、定着支援に必要なリソース(人員・費用)を確保しやすくなる

- 障害者手帳は、支援設計・制度利用・助成申請すべてにおいて“鍵”となるが、取得の働きかけには丁寧な配慮が必要

制度や支援機関との連携が定着支援を支える土台となる一方で、それでも離職に至ってしまうケースは少なくありません。

では、精神疾患を有する人材が“なぜ辞めてしまうのか”、そこにどんな兆候や背景があるのか——。

次章では、よく見られる離職パターンと、それを未然に防ぐための具体策を掘り下げていきます。

よくある離職パターンとその予防策

「支援制度も整えたし、面談もしていたのに、なぜ離職してしまったのか?」——精神疾患を有する人材の定着において、こうした“突然の退職”は決して珍しくありません。

多くの場合、離職には共通する背景や兆候があり、企業側が“察知する力”と“対応する仕組み”を持つことで、未然に防ぐことが可能です。

本章では、現場で特に頻度の高い3つの離職パターンを挙げ、それぞれの心理的・組織的要因と、実践的な予防策について具体的に解説していきます。

離職パターン①:「本人の限界まで我慢して突然の退職」

■ パターンの特徴と背景

このタイプの離職は、「何も兆候がなかったのに、ある日突然『もう辞めたい』と申し出があった」という形で発覚することが多く、人事や上司にとって非常にショックの大きいケースです。

しかし実際には、本人は長期にわたってストレスを抱え、周囲に気づかれないよう我慢を重ねていたという背景があります。

精神疾患を抱える人の多くは、「人に迷惑をかけたくない」「弱さを見せたくない」という傾向が強く、困っていてもヘルプを出すことが苦手です。

とくに入社初期や評価が気になる時期には、「支援を求める=評価が下がる」と認識し、限界まで黙って抱え込んでしまいます。

■ 具体的な兆候と心理的プロセス

| 兆候 | 背景にある心理 |

|---|---|

| 口数が減る/報連相が減る | 周囲と関わるエネルギーが残っておらず、関係性を切り始めている |

| 表情の変化(無表情・笑わない) | 感情を閉じて“周囲にこれ以上気を遣わせたくない”という自己防衛 |

| 面談で「問題ありません」「大丈夫です」と繰り返す | 自分の本音を言っても無駄/迷惑になると思っている。信頼関係の不足が背景にある場合も |

■ 組織としての予防策

- 「相談=評価に影響しない」安心感を醸成する

- 定期面談で「話しても評価に響かない」旨を明言し、過去の相談対応事例を共有

- 「困ったらこの制度を使っていい」と具体的に伝える(例:早退制度、配慮申請シート)

- “静かなサイン”を拾う仕組みの構築

- 面談記録に「発言内容が少なかった」「感情表現が乏しかった」といった非言語情報も記録

- 周囲の同僚からも小さな変化を拾えるよう、簡易なチェックインツールを導入(例:1日1回の気分スコア)

- “辞めたくなる前”に話せる関係性の土壌づくり

- 上司以外にも、相談できる社内サポーターや支援員との面談機会を持たせる

- 上司と本人の相性が悪い場合は、第三者面談の導入も有効

離職パターン②:「業務負荷が高すぎて体調悪化」

■ パターンの特徴と背景

「体調を崩して長期欠勤に入り、そのまま復帰できずに退職」——これは精神疾患を持つ社員の離職パターンの中でも非常に典型的です。

多くの場合、職場としては“通常の仕事量”のつもりでも、本人にとっては「早すぎる段階で過大な責任や期待がかかった」状態に陥っています。

特に復職後や試用期間明けに業務量が急増すると、「まだ完全には回復していない」「生活リズムの安定と仕事の両立に慣れていない」中で無理をして、再発→退職というルートを辿りがちです。

■ 具体的な兆候と心理的プロセス

| 兆候 | 背景にある心理 |

|---|---|

| 簡単な業務でもミスが続く/ミスの後に極端に落ち込む | 認知機能(集中・判断力)が低下しており、失敗が“自己否定”に直結している |

| 「やります」「大丈夫です」と言い続ける | 期待に応えたい/もう迷惑をかけたくないというプレッシャーによる“過剰適応” |

| 通勤が辛くなる/睡眠・食欲の変化が生じる | 心身の限界が近づいている。特に生活リズムの崩れは、メンタル面悪化の初期兆候となる |

■ 組織としての予防策

- 業務設計は「最小単位→段階的増加」が基本

- 初期は明確に「これだけできればOK」という業務範囲を設定

- 週ごとの目標レビューで、業務量と本人の疲労感のバランスを調整

- “仕事ができる=安心”という評価構造を是正

- パフォーマンス評価に「安定して勤務している」「報告・相談ができている」などの項目を加える

- 体調悪化を未然に防いだこと自体を“行動評価”とする(例:早めの休養申請)

- 健康チェックと連動した働き方の柔軟化

- 毎週の簡易ストレスチェック(自己評価)を導入し、一定以上のリスクスコアで業務調整を即時実施

- 通院日・睡眠障害がある日は“短時間勤務”や“業務負荷低減日”とする明文化ルールの整備

離職パターン③:「配慮されすぎてやりがいを感じられない」

■ パターンの特徴と背景

これは、支援が機能しているように見えても、本人の“成長意欲”が満たされずに離職に至るパターンです。

精神疾患があることを理由に、周囲が過剰に守りすぎてしまうと、本人の自尊感情や職務へのモチベーションが低下し、「このままここで働き続けても何も変わらない」と感じてしまいます。

特に「責任ある仕事に挑戦したい」「一般社員と同じように扱われたい」という気持ちを持つ方にとって、“守られすぎる環境”はかえってストレスになります。

■ 具体的な兆候と心理的プロセス

| 兆候 | 背景にある心理 |

|---|---|

| 面談で「もっとできることはないか」と口にする | 現在の仕事に満足できず、職務範囲の広がりを求めている |

| 単調な作業に対して集中力が続かない | 仕事に意義や挑戦を見出せず、内発的動機づけが失われている |

| 退職理由が「スキルアップしたい」「別の環境で挑戦したい」 | 本人が“ここではこれ以上成長できない”と感じている可能性が高い |

■ 組織としての予防策

- 「配慮と挑戦」のバランス設計

- 定着フェーズに入ったら、“小さなチャレンジ”を与える(例:サブリーダー、簡易な企画業務への参加)

- 本人が希望すれば業務ローテーションや兼務機会を提供

- 目標管理の中に“成長目標”を明記

- 「○○の業務に挑戦したい」「他部署と関わってみたい」など、行動ベースの目標を面談で合意形成

- 達成できた場合には明確にフィードバックする仕組みを設ける

- キャリアパスを提示し、“将来像”を描かせる

- 支援付き雇用から正社員登用、一般職登用の事例を共有

- 社内のロールモデルとの面談や見学を組み込み、“先がある職場”であることを伝える

各ケースに対応する早期察知と対策例

■ 離職予兆は「静かに・じわじわと」進行する

いずれのケースにも共通しているのは、本人が言葉で訴える前に、日常の小さな変化が現れているという点です。

定着支援においては、こうした“言葉にならないサイン”をいかにキャッチできるかが鍵となります。

■ 組織として持つべき3つの視点

- 定性情報の蓄積と“変化”の記録

- 面談記録に「普段との違い」を書き留める(例:「今日は沈黙が多かった」)

- チェックシート形式でも“言動・表情・関わり方の変化”を可視化

- “離職しやすい傾向”の個別分析

- 過去の離職者の共通点(入社後◯ヶ月で変化、面談回数が少なかった等)をチーム内で分析

- 対策を“組織の習慣”として仕組み化

- 「週次の声かけ」「月次の体調アンケート」「定期的なチーム支援会議」などを制度化し、“属人化させない支援”へ

- 離職は突然起きるのではなく、“兆候の蓄積”によって静かに進行する

- 「我慢型」「過負荷型」「やりがい喪失型」はいずれも支援の構造によって予防可能

- 配慮だけでなく、“成長機会”“業務バランス”を見直すことが離職リスクの抑制につながる

- 面談や日々の観察を通じた“気づきの精度”が、定着支援の質を決定づける

- 離職対策は、個人支援ではなく「組織文化と習慣」の見直しである

まとめ:精神疾患を有する人材と“共に働く”ために必要な視点

精神疾患を有する人材を受け入れ、職場で長期的に活躍してもらうことは、単なる“福祉的配慮”ではなく、企業にとって本質的な組織力の問いかけです。

制度を整え、支援策を導入しても、最終的に問われるのは「私たちは誰と、どう働いていきたいのか?」という根本的な視座です。

この章では、精神疾患を有する人材との共働において、企業が持つべき3つの重要な視点——関係性と環境、成長機会、長期的支援体制——について、具体策とともに再確認します。

個人を見るのではなく、「関係性」と「環境」を整える

■ なぜ“個別の配慮”では限界があるのか?

精神疾患を抱える人材の支援というと、「あの人にはこうしてあげよう」といった個別対応が中心になりがちです。

しかし、これは支援の初期段階に過ぎません。

真に重要なのは、その人が置かれている“職場の関係性”と“日常の環境”を、構造的に整えることです。

精神疾患のある人材が離職に至る背景には、症状そのものよりも、「職場内で孤立している」「不安や違和感を相談できない」「業務の優先順位が不明瞭で不安を抱え続ける」といった関係性と環境の歪みが介在していることが多くあります。

■ 関係性と環境を整えるとは、どういうことか?

1. 関係性の設計

「誰に相談すればよいか」「どう伝えれば理解されるか」が明確であること。これは心理的安全性と支援動線の設計を意味します。具体的には:

- 上司とは別に相談できるピアサポーターや支援員の設置

- 面談やSlack・社内チャットを活用した“非評価”の報告ルート

- 「感情・雑談の共有を許容する空気づくり」(雑談を奨励する朝会など)

2. 環境の設計

業務の不確実性・過負荷・曖昧さが少ない状態をつくること。具体的には:

- 業務の優先順位を毎週明文化して渡す

- 1日単位のタスク量を本人と確認しながら調整する仕組み

- 通院・不調時の“予定外の休み”が迷惑と見なされない文化と言語化

■ 支援の質を高める“場の設計”という発想

企業は「誰かを助ける存在」になるのではなく、“助けを求めやすい場”をつくる存在になることが求められます。支援とは人間力ではなく、組織設計の力によって支えられるべきものです。

「定着=安定した就労」ではなく「成長できる職場」へ

■ “守ること”だけが定着支援ではない

「配慮しています」「責任ある仕事は避けています」といった環境は、一見すると手厚い支援に見えます。

しかし実際には、“挑戦の機会”や“達成感”が欠如していることで、精神的な張りを失い、やがて退職を選択するケースが増えています。

精神疾患があっても、人は「役に立ちたい」「認められたい」「成長したい」という感覚を持ち続けています。

定着支援とは、体調の安定だけでなく、“働く意味を持てる環境”をつくることです。

■ “成長”とは、特別な昇進を意味しない

ここでいう成長とは、以下のような“本人が納得できる自己の変化”を指します:

- 昨日より少し多くの業務に取り組めた

- チームの会議で自分の意見を伝えることができた

- 初めて社内で後輩指導を任された

- 業務を任せられる信頼を感じられた

このような日常の中での“役割の変化”を、周囲がしっかりフィードバックし、本人に伝えることが成長実感を支えます。

■ 実践すべき組織アクション

| 成長支援の仕掛け | 具体例 |

|---|---|

| 定期的な「業務の棚卸し」 | 半年に1回、業務内容を整理し「次にやってみたい業務」を対話形式で引き出す |

| “小さな挑戦”の機会の提供 | 会議議事録作成、朝礼司会、他部署とのメール連絡など、“負荷が低く成果が見える仕事”を試行的に割り当てる |

| 成長プロセスの見える化と称賛 | 面談で「前回と比べてどこが変化したか」をフィードバックし、可視化する |

支援とは、「守ること」ではなく、「本人が自らの成長に手応えを感じられる場を提供すること」であるべきです。

長期的な視野と支援体制の継続こそがカギ

■ 精神疾患のある人材は「一定ではない」

精神疾患のある人材が安定して働けるようになるまでには、“波”があります。

一時的な安定はあっても、数ヶ月後に体調を崩す、環境が変わって不調になるといったことは避けられません。

よって支援は、「一度整えれば終わり」ではなく、変化し続ける体調・生活・キャリアに合わせて“支援の形を変えていく”ことが前提になります。

■ 継続性を担保する体制整備

1. ドキュメント主導の支援体制

- 面談内容、配慮事項、過去の対応履歴を記録・共有

- 上司や支援担当の交代があっても「支援がゼロからにならない」状態をつくる

2. 支援者の複線化と役割明確化

- 上司=業務設計と日常の支援

- 保健師/産業医=医療視点からの助言

- 人事=制度運用と支援計画のモニタリング

- 支援員=第三者的な心理的セーフティ機能

3. 支援を“更新する習慣”の制度化

- 半年に1回、支援体制そのものを見直す“定着支援レビュー”会議を開催

- 本人・上司・支援員が同席し、状況変化に合わせて配慮内容を再設定

支援体制は「導入すること」ではなく、「継続できる構造にすること」が成否を分けます。

- 定着支援とは、特定の個人に手厚く対応することではなく、「関係性」と「環境」を組織的に整える取り組みである

- 精神疾患を有する人材も“守られるだけ”では満たされず、「小さな挑戦」「自己成長の実感」が職場への定着感を生む

- メンタル不調には波があり、“継続的に対応を更新し続ける体制”を制度として組み込む必要がある

- 支援は個人の人間力ではなく、“組織の構造と文化”が支えるものへと進化すべき段階にある

✅ 定着支援のためにできることチェックリスト

チェックリストはこちらからアクセス可能です → 定着支援チェックリスト

① 採用・着任前の支援設計

- ✅ 採用面接時に業務内容・職場の支援体制・期待される役割を丁寧に説明しているか?

- ✅ 本人の配慮希望について、主治医や就労支援機関の意見を踏まえたうえで整理できているか?

- ✅ 配属先の上司・チームに対して、配慮事項や支援方針を事前に共有しているか?(本人の同意を得た上で)

- ✅ 着任前の業務設計(ステップアップ方式など)が明確に組まれているか?

② 就労初期(入社〜6ヶ月)の支援体制

- ✅ 面談の頻度は週1〜隔週ペースで実施し、“安心して話せる場”として機能しているか?

- ✅ 面談記録に、体調や気分、行動の変化などを記録・可視化できているか?

- ✅ タスク負荷や精神的疲労感を“言語化”できる仕組み(業務負荷チェック・気分スコアなど)があるか?

- ✅ 上司以外に、相談できる人物(人事・支援員・ピアなど)を本人が明確に把握しているか?

- ✅ 欠勤・遅刻・通院などの扱いに関するルールや選択肢が周囲と共有されているか?

③ 定着フェーズ(6ヶ月以降)の支援と成長支援

- ✅ 半年ごとに業務内容や本人の成長意欲を棚卸しする面談や仕組みがあるか?

- ✅ “小さな挑戦の機会”を業務の中に段階的に設けているか?(後輩指導など)

- ✅ 成果だけでなく、「挑戦したこと」「工夫したこと」「継続できたこと」などを評価する仕組みがあるか?

- ✅ 過剰な配慮によって本人のやりがいや成長意欲を損なっていないかを定期的に見直しているか?

④ 組織全体としての制度・支援体制の整備

- ✅ 産業医・保健師・EAP等と連携した“支援チーム体制”を構築できているか?

- ✅ 支援記録(面談内容、配慮事項など)を関係者間で安全に共有し、引き継ぎ可能な状態を保っているか?

- ✅ 支援を“属人化”させず、継続的な運用を支える制度やマニュアルが整っているか?

- ✅ 管理職・現場メンバー向けに、精神疾患への理解を促す研修や教育を定期的に実施しているか?

- ✅ 「困ったときは相談してよい」「頼ることが悪ではない」という価値観が本人に伝わっているか?

人は、誰でも、いつでも、心が揺らぐことがあります。

だからこそ、“支える”とか“支えられる”という関係ではなく、互いにそっと手を差し伸べ合えるような職場が、本当の意味での「働きやすい場所」なのかもしれません。

今回ご紹介した内容が、貴社の支援体制づくりや、日々の関わりのヒントになれば幸いです。

誰かの不調を“特別なこと”にせず、あたたかく受けとめられる組織がひとつでも増えるように——そんな願いを込めて、この記事を締めくくります。