「調子はどう?」そんな問いかけに、「大丈夫です」と返す社員。その言葉の裏に、慢性的なストレスや脳の疲労が潜んでいるかもしれません。

多くの企業が取り組むストレスチェックは、主に自己申告に依存しており、本当の不調や早期の兆候を見逃してしまうリスクがあります。また、リモートワークの普及や働き方の多様化により、上司や同僚が“異変に気づく”機会は減少。

結果として、体調を崩してから発覚する「プレゼンティーイズム(出社していても生産性が落ちている状態)」が深刻化しています。こうした背景から、より継続的かつ客観的に、社員のメンタル状態を「見える化」する新しいアプローチへの注目が高まっています。本記事では、こうした課題への解決策として、ある注目のサービスを紹介します。

なぜ“見えない疲労”への対策が求められているのか?

ストレスチェック制度の限界と現場の“実感のズレ”

2015年のストレスチェック制度義務化以降、多くの企業が従業員のメンタルヘルス対策に取り組んでいます。しかし、制度上は年1回の実施が基本であり、その多くは従業員の自己申告に依存しています。

厚労省が定める57項目の質問票も、主観的な回答によって構成されており、「本当に不調な人が『大丈夫』と答えてしまう」「ストレスの兆候が表れる前段階を見逃してしまう」といった限界が指摘されています。

実際、ストレスチェックで「高ストレス者」と判定されるのは受検者全体の10~15%に過ぎません。しかし、現場の人事や産業医からは、「面談が必要な社員はそれ以上にいる」「不調が表面化する前に手を打ちたい」という声も多く聞かれます。こうしたズレは、ストレスの“可視化”の難しさを如実に物語っています。

プレゼンティーイズムの深刻化と企業の損失

さらに、見過ごされがちなリスクとして近年注目されているのが「プレゼンティーイズム(presenteeism)」です。これは、心身の不調を抱えたまま出勤を続けている状態を指し、一見通常業務をこなしているように見えても、集中力や判断力の低下によって生産性が大きく損なわれているケースが少なくありません。

ある試算によれば、従業員1000人規模の企業でプレゼンティーイズムによる損失は年間約5億円以上に及ぶ可能性があると言われています。これは、欠勤や休職による「アブセンティーイズム(absenteeism)」よりも影響が大きいとされ、経営に与えるインパクトは非常に深刻です。

働き方の変化が“気づき”を遠ざけている

近年のリモートワークやフレックス制度の普及により、上司・同僚とのコミュニケーション機会は減少しています。以前であれば顔色や表情の変化から何となく不調を察知できたものが、今は「画面越し」でのやりとりや、チャットツールのみの業務指示が主流となり、表情や声のトーンなど“非言語的な情報”が受け取りにくくなっています。

結果として、「早期の気づき」が難しくなり、体調が悪化してから対処する“後手の対応”になりやすいのが現状です。

企業が模索する3つの解決アプローチ

こうした社会的背景の中で、企業の人事・経営層は従来の方法に加えて、新しいアプローチの導入を模索しています。代表的な取り組みには以下のようなものがあります。

| アプローチ | 内容と課題感 |

|---|---|

| 自己申告式チェック | 安価で導入しやすいが、主観に依存し早期発見が難しい |

| オンラインカウンセリング | 不調者へのケアには有効だが、そもそも受診に至らないケースが多い |

| ウェアラブル・バイタル測定 | 客観データの活用が進む一方で、継続利用率やフォロー体制が課題となる |

今後のメンタルヘルス対策に求められるのは、“主観”と“客観”を組み合わせたハイブリッドな可視化と、継続的に社員が利用したくなる仕組み設計です。これにより、未然の防止と業務パフォーマンスの最大化という二軸を両立できる可能性が広がります。

次章では、こうした背景を踏まえて注目されているサービス「マインドスケール」について、詳しくご紹介します。

継続的・客観的に“脳の疲労”を測定する──注目のサービス「マインドスケール」とは

こうしたメンタルヘルス対策の限界を乗り越える新たなアプローチとして、いま注目されているのが株式会社Yume Cloud Japanが開発した「マインドスケール」です。

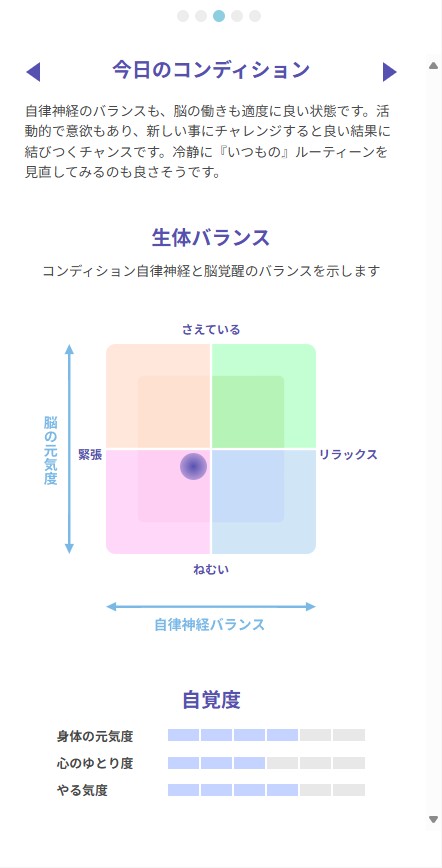

このサービスは、従来の主観的なストレスチェックに加えて、生体情報に基づく客観データを活用する点に大きな特徴があります。わずか約30秒間の測定で、社員の脳の疲労状態やストレスレベル、自律神経のバランスなどを可視化し、AIによる個別分析とフィードバックが行われる仕組みです。

マインドスケール-フライヤー_20250825科学的知見に基づく「見える化」

マインドスケールの核となるのは、音声(朗読音声)、脈波データなど複数の生体指標をもとにした独自のアルゴリズムです。これらのデータをスマートフォンを通じて取得し、AIが総合的に分析。ストレス・疲労の脳覚変化などをスコア化し、「自分では気づけない脳の疲れ」や「メンタル状態と行動のギャップ」を明らかにします。

これにより、社員一人ひとりの状態を“見える化”し、現状の理解から対処法の提案までワンストップで支援する設計が実現されています。

科学と人に向き合うヘルスケア企業

この革新的な技術を提供している株式会社Yume Cloud Japanは、2019年に設立されたヘルスケア・テック企業です。本社は山形県にあり、山形大学や東北大学との産学連携を通じて、AIと医学・脳科学を融合したソリューションの研究開発に注力しています。

同社のビジョンは「すべての人が心身ともに健康でいられる社会の実現」。マインドスケールはその実現に向けた中核サービスであり、現在は企業向けのBtoB展開に加えて、自治体・医療機関などとの連携も進めています。

本サービスは、厚生労働省の「こころの耳」や健康経営施策とも親和性が高く、企業のメンタルヘルス推進や健康経営銘柄を目指す取り組みの一環として導入が進んでいます。

マインドスケールが選ばれる理由は?

マインドスケールはストレスチェックツールと一緒に利用いただくと主観的と客観的の両面からの分析が可能なります。

AIと生体データ解析を活用することで、従来の自己申告型ツールでは捉えきれなかった「見えないメンタルの不調」を可視化し、行動変容を促す実践的なソリューションを提供します。

ここでは、同サービスの主な特徴と、それが企業にもたらす具体的な価値について整理します。

1. “自覚と実態のギャップ”を明らかにする高度な分析技術

マインドスケールでは、利用者が朗読を行いながら測定するというユニークな手法を採用しています。これにより、声のゆらぎ・脈波の変化などの微細なデータを取得し、AIが「脳の疲労状態」「ストレス状態」などを数値化します。

たとえば「自分では元気だと思っていたが、実際には脳疲労が蓄積していた」といった、“自覚とのギャップ”が可視化されることで、本人の気づきと行動改善につながります。これは、従来の質問票では得られなかった新たな視点であり、一次予防(未然の対策)にも役立つ点が大きな強みです。

2. わずか約30秒、非侵襲・非接触で完了する測定プロセス

測定には専用の機器やアプリは不要で、スマートフォンを使用してわずか約30秒で完了します。装着型ウェアラブルのような継続利用へのハードルがなく、社員の負担を最小限に抑えた設計がなされています。

加えて、ユーザーのプライバシーにも配慮されており、測定データは匿名化された上で処理されるため、企業が導入しやすい運用設計となっています。

3. 個人向けアドバイスと管理者向けダッシュボードの両立

測定後、利用者には状態に応じた具体的な行動提案が提示されます。たとえば「今日は集中力が下がっているので、午後は単純作業を優先しましょう」といった、即効性のあるアドバイスが届き、セルフケアを習慣化するサポートが行われます。

一方で、企業の人事・産業保健スタッフ向けには、管理者用ダッシュボードが用意されています。組織全体のメンタルヘルス傾向や高ストレス者の割合、部署ごとの変化傾向などがリアルタイムで可視化されるため、対策の優先順位づけやピンポイントな施策立案が可能になります。

4. Eラーニングや専門家との連携による継続的支援体制

マインドスケールは単なる測定ツールにとどまらず、その後の行動変容や再発防止をサポートする仕組みも整備されています。

- Eラーニング講座:ストレス対処法や脳の仕組みに関する知識を学べるコンテンツを提供。

- セミナー・研修:管理職や現場リーダー向けのメンタルケア研修。

- 外部カウンセラーとの連携:高ストレス者には必要に応じて専門家への接続も可能。

このように、“測って終わり”にしない運用体制を整えることで、企業全体の健康経営戦略と自然に連動できる点が大きな差別化ポイントです。

他社サービスと比較して見えてくる特徴

企業のメンタルヘルス対策においては、マインドスケール以外にもさまざまなサービスが存在します。それぞれに特徴があり、活用目的や組織文化に応じて選ばれています。

ここでは、代表的な3タイプの競合サービスとマインドスケールを比較しながら、同サービスのユニークな位置づけを整理します。

1. 【タイプ別比較表】

| サービス種別 | 主な機能 | メリット | 主な課題 |

|---|---|---|---|

| 自己申告型ストレスチェックツール | 質問票ベースでの評価 | 法令対応に必要 / 導入コストが低い | 主観依存・年1回で情報が古くなる |

| オンラインカウンセリング | 専門家による遠隔カウンセリング | 不調者への支援に特化 / 離職防止に寄与 | 相談に至らない層をカバーしにくい |

| ウェアラブルデバイス連携型ツール | 心拍・睡眠などのバイタルモニタリング | 継続利用で客観データ取得が可能 | 装着の手間 / 費用 / 活用浸透の壁 |

| マインドスケール | 生体データ × AI解析 / 自己申告併用 | 30秒測定 / 非接触 / フォロー体制あり | 自社導入には教育・説明が必要な場面も |

2. マインドスケールのユニークポイント

競合サービスと比較した際、マインドスケールが持つ独自性は以下の3点に集約されます。

■ 客観データと主観情報のハイブリッド分析

他サービスが「主観 or 客観」のいずれかに偏りやすいのに対し、マインドスケールは両者を統合的に扱うアプローチを採用しています。これにより、“自覚のないストレス”や“無自覚なパフォーマンス低下”といった、見えにくいリスクを浮き彫りにすることが可能です。

■ 測定から行動提案、教育までワンストップで完結

多くのツールは「測定するだけ」「相談できるだけ」にとどまりがちですが、マインドスケールは測定→可視化→行動提案→振り返りのサイクルを自動化。加えて、Eラーニングや専門家支援との連動により、単発のアセスメントで終わらない点が強みです。

■ 社員・管理者の両面支援設計

従業員への個別フィードバックと、管理者向けの集団分析・ダッシュボードが一体化して提供される仕組みは、導入・運用コストの抑制にもつながります。また、全社的な健康経営KPIの可視化にも役立ちます。

企業によっては、マインドスケールを既存のストレスチェック制度の補完ツールとして導入したり、オンラインカウンセリングとの併用によるシナジー創出を図るケースも見られます。

特に、自社の健康経営戦略が「プレゼンティーイズム対策」「離職予防」「エンゲージメント向上」など中長期視点を含む場合には、マインドスケールのように行動変容を促す設計のツールが有効です。

メンタル不調を“起きてから対応”ではなく“起きる前に察知”する時代へ

社員のメンタル不調は、単なる個人の問題ではなく、企業全体の生産性・組織力・ブランド価値に直結する経営課題です。とくに、プレゼンティーイズムによる損失や、離職・休職者の増加による組織機能の低下は、経営層・人事部門にとって深刻なインパクトをもたらします。

こうした状況において、「年1回のストレスチェック」や「本人からの相談を待つ」だけの受動的な対応では限界があります。これからの企業には、“継続的かつ客観的”に社員の心身状態を把握し、早期に気づき、早期に手を打つための新しいアプローチが求められています。

本記事でご紹介したマインドスケールは、約30秒という短時間で“脳の疲労”を可視化し、社員個々の状態に応じた対処法を提示する、革新的なメンタルヘルス支援ツールです。測定・行動提案・振り返り・管理者支援までを一気通貫で実現する仕組みは、健康経営を本気で推進したい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。