「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」という言葉を耳にしたことはあるけれど、実際にどんな薬なのか、どんなふうに作用するのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

うつ病や不安障害の治療に広く使われているSSRIは、正しい知識と安心できるサポートがあれば、回復の心強い味方になります。

この記事では、SSRIの働きや効果、副作用との向き合い方、そして日常生活で気をつけたいことまで、丁寧にご紹介します。

※青字下線が引いてある文章は信頼できる医学論文への引用リンクとなっています。

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)とは

SRIは、うつ病や不安障害の治療で広く使われている抗うつ薬の一種です。

この章では、SSRIの基本的な仕組みや、日本でよく使われている薬の種類について、わかりやすくご紹介していきます。

うつ病や不安障害の治療に使われる抗うつ薬の一種

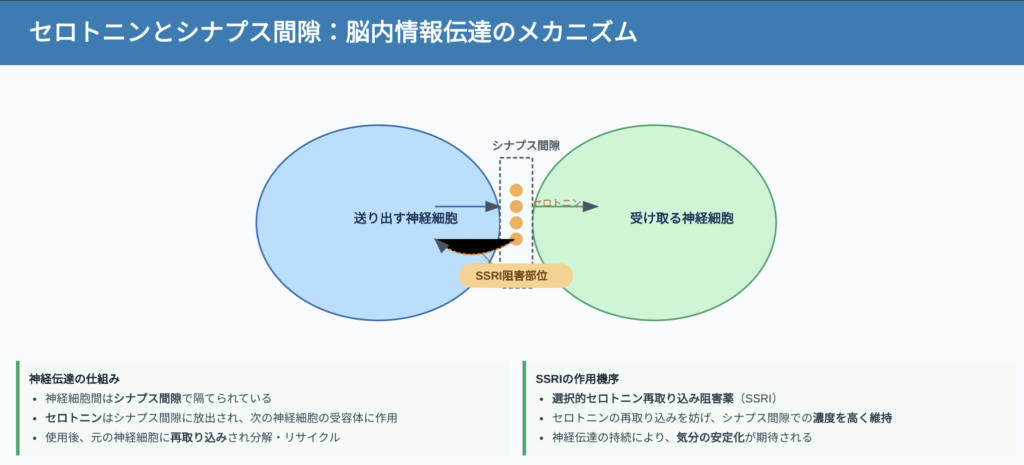

SSRI(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors/選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、その名の通り、「セロトニン」に選択的に作用する薬です。

セロトニンは、気分や睡眠、食欲などを調整する脳内の神経伝達物質のひとつで、心の安定に大きな役割を果たしています。

うつ病や不安障害では、セロトニンの機能異常が関係している可能性があるとされており、その働きを補うためにSSRIが用いられることがあります。

ただし、セロトニン不足が直接の原因と断定されているわけではなく、あくまで複数の仮説のひとつとされています。

SSRIは、神経細胞にセロトニンが再吸収(再取り込み)されるのをブロックし、セロトニンが神経間にとどまる時間を長くすることで、自然なかたちで心のバランスを整える効果が期待されます。

そのため、SSRIは現在、うつ病(大うつ病性障害)・パニック障害・社交不安症・強迫症(OCD)・心的外傷後ストレス障害(PTSD)など、さまざまな精神疾患の治療に用いられています。

多くの治療ガイドラインでも、第一選択薬として推奨されており、世界的にも広く使われている薬です。

脳内のセロトニンバランスを整えるしくみ

セロトニンは、神経細胞の「シナプス」という接合部から放出され、隣の神経細胞に信号を伝えたあと、通常は元の細胞に再び回収される仕組みになっています。

これを「再取り込み(reuptake)」といいます。

SSRIは、この再取り込みの働きをブロックすることで、シナプス間にセロトニンがとどまりやすくなり、信号がより強く、長く伝わるようにします。

結果として、気分の落ち込みや不安感などが少しずつやわらいでいきます。

ポイントは、セロトニンだけに選択的に作用すること。

従来の三環系抗うつ薬や四環系抗うつ薬のように、他の神経伝達物質(ノルアドレナリン、ドーパミンなど)に広く影響を与える薬に比べて、副作用が少ないという特徴があります。

特に口の渇き、便秘、立ちくらみなどの「抗コリン作用」が少ないため、高齢者にも使いやすいとされています。

ただし、すぐに効果が出るわけではなく、通常は2〜4週間ほど服用を続けてようやく効果を実感できるようになるケースが一般的です。

医師と相談しながら、無理のないペースで服薬を継続することが大切です。

日本でよく使われているSSRIの種類

日本国内で承認・保険適用されているSSRIは、以下の4種類です。

それぞれ効果の強さ、副作用、作用時間に違いがありますが、基本的な作用機序は共通しています。

| 一般名 | 商品名 | 主な適応疾患 |

|---|---|---|

| フルボキサミン | ルボックス/デプロメール | うつ病、うつ状態、強迫性障害、社交不安障害 |

| パロキセチン | パキシル | うつ病、うつ状態、パニック障害、強迫性障害、社交不安障害、PTSD |

| ジェイゾロフト | セルトラリン | うつ病、うつ状態、パニック障害、PTSD |

| エスシタロプラム | レクサプロ | うつ病、うつ状態、社交不安障害 |

それぞれに特徴があるため、「どの薬が一番よいか」は一概には言えません。

症状や体質、これまでの薬歴、副作用への感受性などを踏まえて、医師が最適な薬を選びます。

また、SSRIは「やめ方」がとても大事な薬でもあります。

突然中断すると、離脱症状(めまい、吐き気、不安の再燃など)が出ることもあるため、減薬は必ず医師の指導のもとで行いましょう。

- SSRIはセロトニンの再取り込みを抑え、気分や不安のバランスを整える抗うつ薬です

- うつ病や不安障害、強迫症、PTSDなど多くの精神疾患に対して効果があります

- 効果は2~4週間かけて少しずつ現れるため、継続服薬が大切です

- 日本では現在4種類のSSRIが承認されており、個々の体質に合わせて使い分けられています

- 副作用や離脱症状への注意が必要で、自己判断で中止しないことが重要です

SSRIは「どんな病気に効くのか」まで理解できると、薬への不安も和らぎやすくなりますよね。

次の章では、実際にSSRIがどのような症状や疾患に対して使われているのかを、具体的な診断名とあわせて解説していきます。

SSRIが使われる主な症状と疾患

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、脳内の神経伝達物質「セロトニン」の働きを調整することで、さまざまな心の不調を改善する作用があります。

近年では、うつ病だけでなく、不安障害や強迫症、PTSDなど、さまざまな疾患に対して有効性が確認され、広く処方されるようになっています。

この章では、それぞれの症状とSSRIの関係を解説していきます。

うつ病

うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下が続く状態で、DSM-5-TRやICD-11では「大うつ病性障害(Major Depressive Disorder)」として分類されます。

抑うつ気分だけでなく、集中力の低下、強い罪悪感、不眠または過眠、食欲の変化など、身体的にも精神的にも多彩な症状が現れます。

SSRIは、うつ病に対する第一選択薬として国際的にも広く使用されており、脳内のセロトニン濃度を調整することで、気分の改善、意欲や睡眠の質の向上を図ります。

日本で保険適用されている主なSSRI:

- フルボキサミン(商品名:ルボックス、デプロメール)

- パロキセチン(パキシル、パキシルCR)

- セルトラリン(ジェイゾロフト)

- エスシタロプラム(レクサプロ)

これらの中でもエスシタロプラムは、比較的副作用が少ないとされており、高齢者への処方にも活用されています。

強迫性障害(OCD)

強迫性障害は、頭の中で何度も浮かぶ不合理な考え(強迫観念)や、それを打ち消そうとする行動(強迫行為)が特徴の病気です。

たとえば、「汚れているのではないか」という不安から、手を何度も洗ってしまう、「鍵をかけ忘れたかもしれない」と何度も確認してしまう、といった行動が日常生活に支障をきたします。

ICD-11では「Obsessive-Compulsive Disorder(OCD)」として分類されています。

SSRIはOCD治療の第一選択薬とされており、一般的にうつ病よりも高用量かつ長期的な服薬が必要です。

効果が現れるまでに8〜12週以上かかることもあるため、根気強い治療が求められます。

保険適用されている主なSSRI:

- フルボキサミン

- パロキセチン

フルボキサミンは、日本で最も早くOCDへの適応を取得したSSRIであり、長年にわたり臨床現場で使用されています。

社交不安障害(SAD)

社交不安障害は、人前で話す・食事をする・字を書くといった場面で、過度に緊張したり、強い不安や動悸、震えなどの身体症状が現れる病気です。

単なる“あがり症”とは異なり、その症状が長期間続き、日常生活に大きな支障を与えることがあります。

ICD-11では「Social Anxiety Disorder」として分類されています。

治療にはSSRIが効果的とされており、認知行動療法(CBT)との併用が推奨されることもあります。

保険適用されている主なSSRI:

- フルボキサミン

- パロキセチン

パニック障害

パニック障害は、突如として理由もなく強い不安や恐怖に襲われる「パニック発作」が繰り返される病気です。

発作は数分でピークに達し、動悸・息切れ・胸の痛み・めまい・死の恐怖などの症状が現れます。

発作が起きた場所や状況を避ける「広場恐怖(Agoraphobia)」を伴うこともあります。

ICD-11では「Panic Disorder」として分類されます。

治療にはSSRIが中心に用いられます。

急性期にはベンゾジアゼピン系薬を短期的に併用することもありますが、長期的な再発予防にはSSRIが有効とされています。

保険適用されている主なSSRI:

- パロキセチン

- セルトラリン

セルトラリンは、他のSSRIと比べて心血管系への影響が少ないとされ、心疾患を持つ方にも比較的安全に使用できると評価されています。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)

PTSDは、生命の危機に関わるような強いショック体験(災害、事故、虐待、暴力など)の後に、フラッシュバックや悪夢、強い警戒心、感情の麻痺といった症状が長期間続く障害です。

ICD-11では、PTSDと複雑性PTSD(Complex PTSD)が分けて定義されており、トラウマの性質や影響に応じて診断がなされます。

PTSDの治療には、トラウマフォーカスの心理療法(TFCBTやEMDR)を基本としつつ、症状の緩和のためにSSRIが併用されることがあります。

特に再体験症状や抑うつ傾向、不安に対して効果が期待されます。

保険適用されている主なSSRI:

- セルトラリン

- パロキセチン

- SSRIは「うつ病」「強迫性障害」「社交不安障害」「パニック障害」「PTSD」など幅広い精神疾患に用いられる。

- 代表的な保険適用薬は、フルボキサミン、パロキセチン、セルトラリン、エスシタロプラム。

- 各疾患に応じてSSRIの効果の出方や用量、治療期間は異なり、継続的な医師のフォローが重要。

ここまで、SSRIが使用される代表的な症状や疾患についてご紹介してきました。

では、実際にSSRIを服用し始めると、どれくらいの期間で効果が感じられるのでしょうか?

次の章では「SSRIの効果が出るまでの期間と感じ方」について、科学的な知見とともに、患者さんの体験をもとにしたわかりやすい解説をお届けします。

SSRIの効果が出るまでの期間と感じ方

「薬を飲み始めたのに、すぐにはよくならない…」

そんな不安を抱えていませんか? SSRIは、うつ病や不安障害の治療でよく使われるお薬ですが、効果の現れ方には少し時間がかかることが多いです。

さらに、服用を始めたばかりの時期に、一時的に症状が悪化したように感じる方もいます。

これは決してめずらしいことではなく、多くの方が経験する一過性の反応です。

この章では、SSRIの効果がいつ頃から感じられるのか、そして初期に見られる心身の変化について、やさしく解説していきます。

効果が出るのに2〜4週間ほどかかる理由

SSRIは、脳内のセロトニン濃度を高めることによって、うつ病や不安障害などの症状を改善します。

では、なぜ飲んですぐに効果が出ないのでしょうか?

その理由として、SSRIがセロトニン量を調整するだけでなく、脳の神経ネットワーク全体の再適応(神経可塑性)に時間がかかるからだと考えられています。

シナプスの働きや受容体の調整など、複雑な変化が起こることで、気分や思考パターンが少しずつ整っていきます。

これはあくまで仮説であり、完全に解明された仕組みではありませんが、現在広く支持されています。

多くの研究やガイドラインでは、効果が現れ始めるまでに2〜4週間程度、明確な改善が見られるまでには6〜8週間以上かかる場合もあるとされています。

ただし個人差も大きく、中には4週間未満で改善が見られる人もいれば、12週間以上かかるケースもあります。

SSRIは即効性のある抗不安薬とは異なり、「根本的な治療」を目的とした薬です。

焦らずに継続することが大切であり、途中で判断を急がず、医師と二人三脚で経過を見ていくことがもっとも効果的な治療方法です。

ポイントまとめ

- SSRIの効果は服用後すぐには現れない

- 効果の実感には2〜4週間が一般的だが、個人差あり

- 脳の変化には時間と継続が必要

- SSRIの効果は2〜4週間で徐々に現れるが、個人差があり長期化する場合もある

- 明確な改善には6〜8週間以上かかるケースもある

- 効果が遅い理由は、脳内の神経適応が必要だからと考えられている

薬の効果が見え始めるまでの道のりには、不安や迷いもつきものですが、それを知っておくことで心構えができますよね。

では実際に服用を始めたとき、どのような副作用が出ることがあるのでしょうか?

次の章では、SSRIの代表的な副作用とその対処法について、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。

気になる副作用とその対処法

「副作用が怖くて薬を飲むのをためらっている」

――そんな不安を感じる方は少なくありません。

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、抗うつ薬の中でも副作用の少なさが特徴ですが、ゼロではありません。

とくに服用初期には、吐き気や眠気といった身体的な変化や、気分の波に戸惑うこともあります。

この章では、SSRIでよく見られる副作用や、その対処法、そして副作用がつらいときの相談の仕方まで、安心して治療を続けるためのヒントをお伝えします。

吐き気・眠気・性機能障害などのよくある副作用

SSRIは、古い抗うつ薬(例:三環系)に比べて抗コリン作用や心毒性が少なく、比較的安全に使えるとされています。

ただし、一定の頻度で副作用が現れることがあり、注意が必要です。代表的な副作用を以下にご紹介します。

① 吐き気・胃のむかつき

- SSRI服用初期にもっとも多く見られる副作用の一つです。

- 特に空腹時に飲んだ場合に強く出ることがあります。

- 多くの場合、1〜2週間以内に自然に軽減しますが、個人差があります。

- 対処法:食後に服用する、水分を多く取る、症状がつらければ医師に相談し、必要に応じて制吐薬を併用します。

② 眠気・だるさ

- 一部のSSRI(例:フルボキサミン)では、日中の眠気やだるさが出やすいことがあります。

- 対処法:運転など注意力を要する作業は避ける、眠気が強い場合は医師に相談して薬剤の調整を検討します。

③ 性機能障害(性欲減退・射精遅延・オーガズム困難など)

- SSRIによる性機能の変化は比較的多く報告されており、長期に継続する場合もあります。

- 自覚しにくいこともありますが、パートナーとの関係性に影響を与えることもあるため、気づいたら医師に伝えましょう。

- 対処法:症状の程度によっては、減薬や薬剤変更(NaSSAなど)を検討します。

これらの副作用は一時的なことも多いですが、もちろん副作用が長期に続くようなケースもあります。

「少し気になる」段階でも、医師に相談して対処法を話し合うことが大切です。

まれに起こる「賦活症候群」や「自殺念慮」について

SSRIには、頻度は少ないものの注意が必要な副作用もあります。

特に注意が必要なものとして、下記の2つが挙げられます。

① 賦活症候群(activation syndrome)

- SSRI服用初期に、一時的に不安感・焦燥感・イライラ・不眠などが強まる状態を指します。

- パニック障害や社交不安症など、不安症状がもともと強い方にみられやすい傾向があります。

- 多くの場合、数日〜数週間以内に軽快しますが、個人差があり、長期化することもあります。

- 対処法:少量から開始して徐々に増量する(漸増法)、必要に応じて短期的に抗不安薬を併用するなど。

② 自殺念慮の一時的な増加(25歳未満)

- アメリカFDAは、SSRI服用初期に25歳未満で自殺念慮が一時的に高まる可能性があるとして、ブラックボックス警告を出しています。

- 対処法:服薬初期は特に、家族や支援者による見守りと、医師との連携が重要です。

これらはどれも、「知っていれば対処できる」副作用です。

副作用の存在そのものが治療の失敗を意味するわけではなく、正しく対応すれば安全に乗り越えることができます。

副作用がつらいときの医師への相談のポイント

副作用を感じたとき、「こんなことで相談していいのかな」と思う必要はまったくありません。

むしろ、早めに伝えることこそが安全な治療の鍵になります。

医師に相談するときのコツ:

- いつから、どのような症状が、どれくらいの強さで出たかをメモしておく

→例:「服用3日目から、午後に強い眠気が出るようになった」 - 生活にどのような支障が出ているかを具体的に伝える

→例:「仕事中に集中できず、作業ミスが増えた」 - 自己判断で薬を中断・変更しない

→副作用が出ても薬が合わないとは限りません。薬の変更、量の調整、併用治療など、選択肢はいくつもあります。

副作用と向き合うことは、治療をあきらめることではありません。

むしろ、あなた自身の状態を見つめ、医療者と共に最適な道を探っていく大切なステップなのです。

- SSRIの副作用には吐き気・眠気・性機能障害などがあり、多くは軽度かつ一時的

- 賦活症候群や自殺念慮のリスクはまれだが、服薬初期は注意が必要

- 服用量や服用時間の調整、他剤との併用などで副作用を軽減できることが多い

- 強い副作用や生活への影響を感じたときは、医師に早めに相談するのが大切

- 治療の継続には、副作用への理解と、安心して話せる医師との関係づくりが欠かせない

副作用についての理解が深まれば、「なにかあっても大丈夫」と思えるようになりますよね。

では、SSRIはどれくらいの期間飲み続ける必要があるのでしょうか?

次の章では、服用期間の目安や中止のタイミング、そして再発予防のために知っておきたいポイントについて、丁寧にお伝えしていきます。

SSRIの服用期間とやめ時の目安

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、服用を始めるときだけでなく、やめるときにも慎重さが求められる薬です。

急に中止すると、体調や心の状態が不安定になることもあります。

この章では、SSRIの服用期間の目安や減薬・中止の進め方、そして再発予防のために大切な考え方をお伝えしていきます。

治療継続の重要性と、急にやめてはいけない理由

SSRIは、症状が良くなってきたからといってすぐにやめられる薬ではありません。

症状が安定しても、継続して服用することが再発のリスクを下げるカギになります。

一般的に、うつ病や不安障害の症状が寛解しても、少なくとも6か月〜1年の服薬継続が国際的なガイドラインで推奨されています(※症状の重さや再発歴により個人差があります)。

また、SSRIを急に中止すると、離脱症状(discontinuation syndrome)と呼ばれる心身の不調が起きることがあります。

代表的な症状には:

- めまい・吐き気・頭痛

- 「ビリッ」とした感覚(いわゆる“シャンビリ感”)

- 不安・イライラ・睡眠障害

これらは、脳のセロトニン系が急激な変化に反応することで起きるとされており、ゆっくりと減薬することで予防・軽減できることが多いです。

さらに、治療を継続することは、脳の回復を支えるという意味でも重要です。

減薬・中止は医師の指導のもとで慎重に

「もう薬をやめても大丈夫かな?」と感じたときほど、医師と一緒に進めることが大切です。

1. 症状が十分に安定してから

- 日常生活が支障なく過ごせるようになり、その状態が少なくとも数か月間は続いていることが一つの目安です。

- 焦ってやめてしまうと、ぶり返しや再発のリスクが高まる可能性があります。

2. 段階的に量を減らす(漸減法)

- いきなり中止するのではなく、医師の指示のもとで徐々に減らしていくことが基本です。

- 減薬のペースは症状や薬の種類に応じて個別に調整されるため、医師の管理が必要です。

3. 他の支援と併用する

- 減薬の時期には、心理療法(CBTなど)やカウンセリング、生活支援といった心理社会的サポートがあると再発リスクを抑える効果があります。

- 「薬に頼らない力」を少しずつ育てていく段階と考えると、安心して取り組めます。

(⇩心理療法 – CBTについてはこちらで詳しく解説してます⇩)

再発予防のための服薬継続と心のケア

SSRIによって症状が改善しても、再発リスクはゼロではありません。

特に以下のような背景がある方は、服薬継続や心のケアをより重視する必要があります。

再発リスクが高いとされる要因

- うつ病や不安障害の再発歴が複数回ある

- 家族歴に精神疾患(うつ病・双極性障害など)がある

- 慢性的なストレスを抱えている環境にある

- ストレスに対して過敏になりやすい性格傾向(例:完璧主義傾向など。一部の研究で関連が示唆されているが明確なリスクとは断定されていない)

こうした場合、2年以上の服薬継続が推奨されることもあります。

また、再発を防ぐには「薬」だけでなく、「生活全体」を整えることも大切です。

以下のような取り組みが再発予防に効果的です。

そしてなによりも、「薬を飲んでいるから自分はまだ治っていない」と思い込む必要はありません。

薬は再発を防ぐための“安全装置”であり、あなたの生活の安定を支える大切な道具のひとつです。

- SSRIは症状が安定しても、6か月〜1年以上の継続が推奨されている

- 急な中止は離脱症状や再発のリスクを高めるため、必ず医師の指導下で進める

- 減薬は段階的に行い、ペースは症状や薬剤によって個別に調整される

- 再発リスクの高い人では2年以上の継続や心理的支援が重要

- SSRIは「治っていない証拠」ではなく、「予防と再発防止のパートナー」と考えることが大切

補足:他の抗うつ薬との違いとSSRIの特徴

抗うつ薬と一口に言っても、実はいくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。

はじめて薬を処方された方の中には、「どうしてこの薬なんだろう?」と感じる方もいるかもしれません。

中でもSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、うつ病や不安障害などに対して広く使用される“第一選択薬”です。

この章では、SSRIと他の抗うつ薬との違いを解説しながら、SSRIが多く選ばれる理由について整理していきます。

三環系抗うつ薬、SNRI、NaSSAとの比較

抗うつ薬にはいくつかの種類があり、作用の仕組みや副作用の出方が異なります。以下に代表的な抗うつ薬とSSRIを比較してみましょう。

| 分類 | 主な薬剤 | 作用機序 |

|---|---|---|

| SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬) | パロキセチン、セルトラリン、エスシタロプラムなど | セロトニンの再取り込みを選択的に阻害 |

| SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬) | デュロキセチン、ベンラファキシンなど | セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害 |

| NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬) | ミルタザピン | セロトニンとノルアドレナリンの放出を促進 |

| 三環系抗うつ薬(TCA) | アミトリプチリン、イミプラミンなど | セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害 |

それぞれの薬剤には向き・不向きがあり、症状や体質に応じて医師が適切なものを選択しています。

SSRIが「第一選択薬」とされる理由

現在、SSRIは多くの治療ガイドラインにおいて「第一選択薬」として推奨されています。

その背景には、次のような理由があります。

① 副作用が比較的軽く、安全性が高い

SSRIは従来の三環系抗うつ薬と比較して、副作用の頻度や重症度が低いことが知られています。

特に口の乾きや便秘、排尿困難といった抗コリン作用や心臓への影響が少なく、過量服薬時の致死リスクも低いとされています。

このため、高齢者や持病のある方でも比較的安心して使用しやすい薬です。

② 多くの疾患に対して有効性が確認されている

SSRIはうつ病だけでなく、パニック障害・社交不安症・強迫症(OCD)・PTSD など、複数の精神疾患に対して有効性が科学的に検証されています。

これらの疾患に対して日本国内でも保険適用されており、幅広い臨床現場で使用されています。

③ 長期的な使用でも効果が持続しやすい

SSRIは長期間にわたって使用しても耐性がつきにくく、再発予防にも効果的とされています。

実際に、寛解後も6か月以上の服薬継続が多くのガイドラインで推奨されており、再発リスクを下げる重要な役割を担っています。

④ 副作用の出方によって薬の変更がしやすい

SSRIには複数の種類があり、副作用や効果の個人差に応じて、他のSSRIに切り替えることが可能です。

また、作用が比較的穏やかで、急激な反応を起こしにくいため、はじめて薬を使う方にも導入しやすいという特徴があります。

- 抗うつ薬にはSSRI、三環系、SNRI、NaSSAなど複数のタイプがある

- SSRIは副作用が比較的少なく、安全性が高いため「第一選択薬」とされる

- SSRIは複数の精神疾患に有効性が確認されており、保険適用も広い

- 他のSSRIへの切り替えが比較的容易で、長期使用にも耐えやすい

- 患者さんの症状や体質に応じて、最適な薬剤を選ぶことが大切

SSRIは、こころの不調に悩む方にとって、大切な回復のサポートとなる薬です。

もちろん、戸惑いや不安が生まれることもあるかもしれません。

でも、そんなときこそ一人で抱え込まず、医師やカウンセラー、身近な人に気持ちを伝えてみてください。

治療は決して「がんばりすぎる」ことではなく、自分にやさしくあることから始まります。

この記事が、あなた自身のペースで安心して治療を続けるヒントになれば幸いです。

【合わせて読みたいSSRIの薬の記事】