「職場に定着できるかどうか」――これは精神疾患を抱える方にとって、働くこと以上に大きなハードルになることがあります。

せっかく就職できても、環境に馴染めなかったり、配慮が十分でなかったりして、早期離職に至ってしまうケースも少なくありません。

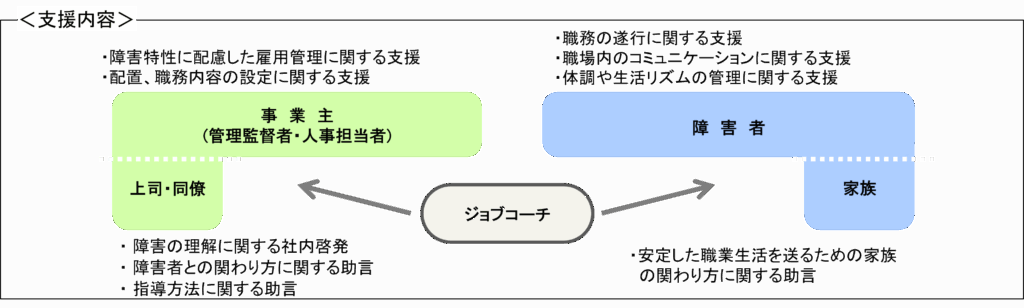

そんなとき、本人と職場の間に立ち、円滑な就労生活をサポートするのが「ジョブコーチ」です。

この記事では、ジョブコーチの役割や対象となる精神疾患の例、実際に導入されている職場の事例などを、専門的な視点とともにご紹介します。

ジョブコーチとは?――精神疾患のある人を支える就労定着支援の専門家

ジョブコーチとは、障害のある方が職場に定着し、安定して働き続けられるように支援を行う“就労支援の専門家”のことを指します。

厚生労働省は、ジョブコーチ支援の目的を次のように定義しています。

「障害者の職場適応に課題がある場合に、職場にジョブコーチが出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害者の職場適応を図ること」

出典:厚生労働省

この支援は「訪問型職場適応援助事業」という名称で制度化されており、地域障害者職業センター(JEED)やハローワークなどを通じて申し込むことができます。

ジョブコーチの特徴は、「一人ひとりの障害特性に応じた個別支援」を行う点にあります。

画一的なマニュアルではなく、その人とその職場に合った“オーダーメイドの支援”を組み立てていくのが大きな強みです。

ジョブコーチの3つの主な役割

ジョブコーチの支援内容は、大きく以下の3つの柱に分けられます。

① 本人への直接支援(伴走者としての役割)

精神疾患を抱える方が職場に馴染むためには、「業務への理解」や「人間関係の不安」「体調の波」といったさまざまな課題に向き合う必要があります。

ジョブコーチは、そうした課題に寄り添いながら、次のような支援を行います:

- 作業手順や職務内容の具体的な理解支援

例:マニュアルの作成、ToDoリストの作成、動作確認の同席など - コミュニケーションの練習

例:「報連相(報告・連絡・相談)」のタイミングや言い回しの練習 - 通勤や出社準備に関する助言

例:朝の準備の段取り、体調確認のルーティン化 - 体調変化への対応

例:「休息の取り方」や「不調のサインの整理」のサポート

単に指導するのではなく、「本人が安心して主体的に働ける状態」を育てることが、ジョブコーチの大きなミッションです。

② 職場への支援・調整(環境の翻訳者としての役割)

精神疾患のある方を受け入れる職場では、「どこまで配慮すべきか分からない」「注意の仕方に困ってしまう」といった戸惑いがつきものです。

ジョブコーチは、企業側にも支援を行います。具体的には:

- 障害特性に応じた配慮事項の説明(本人の同意を得た上で)

- 上司や同僚に対して、接し方や業務指示のコツを助言

- 業務内容の調整提案(業務の段階的導入、役割の再設定など)

- 職場環境の工夫(デスクの位置、照明や音への配慮など)

こうした支援を通じて、「特別視せず、自然にサポートできる職場づくり」をサポートしていきます。

③ 本人と職場の“通訳役”(関係性の調整者としての役割)

精神疾患のある方と職場の間では、「伝えたいことがうまく伝わらない」「相手の意図を誤解してしまう」といったコミュニケーションの行き違いが起こりやすくなります。

ジョブコーチは、この“間”をつなぐ調整者としての役割も担っています。

- 本人の状態や希望を、職場に分かりやすく伝える

- 職場からの期待や注意点を、本人に過度なプレッシャーを与えずに伝える

- 面談の同席やフォローアップを通じて信頼関係をサポート

たとえば、報連相が苦手な方には、「どのタイミングで、誰に、どんな言葉で伝えるとよいか」を一緒に練習したり、「業務量を段階的に増やす」といった調整を職場に提案するなど、きめ細かい“関係性の橋渡し”を行います。

ジョブコーチにも種類がある

ひとくちにジョブコーチといっても、支援の提供主体によって次のような違いがあります。

| 種類 | 特徴 | 実施主体 |

|---|---|---|

| 配置型ジョブコーチ | 社内に配置された支援者が、常時社員をサポート | 大企業、特例子会社など |

| 訪問型ジョブコーチ | 外部の支援機関が職場に訪問して支援 | 地域障害者職業センター(JEED)や委託機関 |

| 企業在籍型ジョブコーチ | 企業に所属しつつ、外部支援者として活動 | 中小企業などが一定の訓練を受けた社員を支援者に育成 |

訪問型が最も一般的ですが、企業側で「支援者を育てる」方向で制度を活用することも可能です。

自社に支援スキルを根づかせたい場合には、企業在籍型の導入も検討に値します。

支援対象となる精神疾患の例

「精神疾患」と聞くと一括りに思われがちですが、実際には症状や困りごとは人それぞれ異なります。

たとえば、同じうつ病であっても、Aさんは朝に動けなくなるタイプ、Bさんは働けるけれど自己評価が著しく低い…といった違いが見られます。

ジョブコーチは、こうした多様な症状や特性を丁寧に見極めながら、就労の場に応じた具体的な支援を行います。

ここでは、ジョブコーチ支援の対象となる代表的な精神疾患と、職場での課題、そして実際の支援内容についてご紹介します。

■ 支援対象となる主な精神疾患と支援のポイント

| 疾患名 | 職場でよく見られる課題 | ジョブコーチの具体的支援例 |

|---|---|---|

| うつ病 | ・出勤や業務開始のハードルが高い ・指示を過度にネガティブに受け取りやすい ・小さなミスで強い自己否定に陥る | ・作業工程の分割、タスク量の調整 ・前向きなフィードバックの習慣化 ・朝の立ち上がりに配慮した業務配置 |

| 双極性障害 | ・気分の波による業務パフォーマンスの変動 ・軽躁状態で無理な提案・突飛な行動が見られる ・抑うつ期には報連相が止まる | ・気分変動を想定した業務スケジューリング ・早期に変調サインをキャッチする環境作り ・気分安定期に「振り返り面談」を実施 |

| 不安障害(社交不安障害など) | ・電話対応や人前での発言に強い苦手意識 ・初対面や集団の場面で過剰に緊張する ・失敗への恐れから業務に取り組めない | ・段階的な対人接触支援(付き添い面談から始めるなど) ・あいさつ・簡単な報告から練習 ・安心できる相談ルートを明確化 |

| 統合失調症 | ・幻聴や被害妄想による業務集中の困難 ・対人トラブルのリスク(被害的解釈) ・指示内容を取り違えることがある | ・安定期を見極めたうえでの支援計画 ・短い指示、書面による補助の活用 ・定期的な状態確認と柔軟な勤務調整 |

| 発達障害(ASD・ADHDなど) | ・曖昧な指示が理解しづらい ・優先順位づけや時間管理が苦手 ・報連相のタイミングや内容がずれる | ・作業手順のマニュアル化 ・チェックリストやタイマーの活用 ・本人に合った報告スタイルの設定 |

状態像に応じた柔軟な判断が重要

精神疾患の診断があるからといって、必ずしも支援が必要というわけではありません。

逆に、診断がなくても、「働く上で配慮が必要」とされる方は支援の対象となることがあります。

そのため、ジョブコーチによる支援は、「病名」ではなく「状態像」と「配慮の必要性」に着目して提供されることが大前提です。

たとえば…「うつ病の診断があるけれど、職場で支障なく働けている」方には支援は不要かもしれません。

一方で、「診断はないけれど、人とのやり取りに強い苦手意識があり、離職を繰り返している」方には、支援が効果的に働く可能性があります。

- ジョブコーチは、本人・職場の双方に伴走し、職場定着を支援する専門職

- 「本人が安心して主体的に働ける状態」を育てることが、ジョブコーチの大きなミッション

- 精神疾患ごとの特性に応じて、支援内容も個別化されている

なぜ精神疾患のある人にジョブコーチが必要なのか?

精神疾患と職場定着の難しさ――“働き続ける”ことの壁とは

精神疾患を抱える方の多くは、「働きたい」「社会とつながっていたい」という強い思いを持っています。

しかし現実には、その思いとは裏腹に“働き続けること”が難しいジレンマに直面している方が少なくありません。

症状が一時的に安定していても、働きはじめると徐々に体調が悪化してしまう…。

人間関係のストレスや、環境の変化に適応しきれずに退職を選ばざるを得ない…。

こうしたケースは決して特別ではなく、多くの職場で起きている現実です。

定着を妨げる主な要因とは

職場に定着できない理由は、決して「やる気がない」「能力が足りない」といった本人側の問題だけではありません。

むしろ、その多くは、精神疾患特有の特性に配慮しきれない職場の構造や支援不足によるものです。

以下に、定着の妨げとなりやすい主な要因とその具体例を整理します。

| 主な要因 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 症状の波 | うつ病の再燃による意欲の低下、双極性障害における気分の急激な変動などにより、日によって業務パフォーマンスにばらつきが出る。 |

| コミュニケーションの困難さ | 上司への報告が遅れがち、指示の真意が理解できずに誤解を招く。 メールの文面や会話のトーンに過剰反応してしまうことも。 |

| 周囲の理解不足 | 上司や同僚が「見た目は元気そうだから大丈夫」と誤解し、業務量を増やしすぎたり、必要な配慮を怠ってしまう。 |

| 疾患の自己開示の難しさ | 配慮を受けたいが、自分からは言い出しづらく、限界を迎えるまで無理をしてしまう。 開示の仕方がわからないケースも多い。 |

| 職場環境の感受性 | 照明のまぶしさ、音、人間関係の距離感など、他の人にとっては気にならない刺激がストレスになり、体調を崩す要因となる。 |

これらの要因は複合的に絡み合っており、単に“本人のがんばり”だけでは乗り越えられない壁として存在します。

企業だけでは支えきれない“すきま”の課題

障害者雇用に取り組む企業の多くは、誠実に支援を行おうと努力しています。

採用段階での配慮や、勤務時間の調整、業務内容の検討など、できる範囲での工夫を重ねているところも少なくありません。

しかし、精神疾患に特有の支援ニーズは、企業単独で対応するには限界があります。

病状の理解、本人との信頼関係の構築、タイミングを見極めた対応など、専門的な知識や経験が求められる場面が多く、現場の管理職や人事担当者が“手探り”で対応しているケースも多いのが実情です。

■ 企業だけでは特に対応が難しい領域

| 課題領域 | 説明 |

|---|---|

| 症状変動への迅速な対応 | 突然の不調や欠勤が発生した際、適切な対応策が分からず、放置や過剰な配慮につながってしまう。 |

| 対人関係のトラブル仲裁 | 本人と上司のコミュニケーションがかみ合わず、誤解や不信感が生まれる。 双方の言い分を翻訳・調整できる存在が必要。 |

| 支援計画の継続的な調整 | 一度決めた業務内容や勤務時間が、本人の状態に合わなくなってきても、変更のきっかけが見つけにくい。 |

| 医療・福祉・家族との連携 | 本人の許可を得て主治医や福祉機関と情報共有したい場面があっても、企業側では連携ルートが確保されていないことが多い。 |

とくに精神疾患は「見た目では分かりづらい」ため、職場の側が困っていること・困っていないことを正しく把握しづらく、本人も職場も“すれ違い”に気づかないまま関係性が悪化してしまうケースが見受けられます。

さらに、企業側が産業医に相談できる体制があったとしても、「精神疾患に特化した就労支援のノウハウがあるか」となると、そこにはギャップが存在します。

専門支援の必要性と“すきま”を埋めるジョブコーチの役割

こうした背景から、精神疾患のある方が働き続けるためには、医療とも企業とも連携できる外部の専門支援者=ジョブコーチの存在が欠かせなくなります。

ジョブコーチは、以下のような特徴を持つ支援者です:

- 精神疾患への専門的理解に基づいて、本人の状態や特性を丁寧に見極める

- 職場の現実的な制約や文化をふまえた、無理のない支援提案を行う

- 本人と職場の“翻訳者”として、行き違いや誤解を調整する

- 状況に応じて、医療・福祉機関と連携した支援チームを構築する役割も担う

ジョブコーチは、企業と本人の“両方の味方”として寄り添い、誰もが働きやすい職場づくりの“接着剤”のような存在です。

支援の“すきま”を埋めるこの役割が、今後ますます重要になっていくことは間違いありません。

- 精神疾患のある方は、「働くこと」よりも「働き続けること」に課題を抱えやすい

- 症状の波や対人関係、自己開示の難しさなど、定着を妨げる要因は多岐にわたる

- 企業単独では対応が難しい領域が多く、支援の“すきま”が生まれやすい

- ジョブコーチはその“すきま”を埋める外部支援者として、職場定着のカギを握る存在である

ジョブコーチ支援の受け方と利用方法

「ジョブコーチの支援を受けたいけれど、どうすればいいの?」——そう思った方も多いかもしれません。精神疾患を抱える方や企業の人事担当者にとって、ジョブコーチは非常に心強い存在ですが、制度の仕組みや利用の流れが分かりにくいと感じることもあるでしょう。

この章では、ジョブコーチ支援の対象者、相談先、そして費用の有無や助成金制度について、できるだけわかりやすく解説していきます。

誰が申請できる?対象者と条件

ジョブコーチ支援は、基本的に「障害のある方の職場定着を支援すること」が目的の制度です。精神疾患を抱える方も、一定の条件を満たせば支援の対象となります。

■ 支援対象となる主な要件(本人側)

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 障害者手帳の有無 | 原則、精神障害者保健福祉手帳の所持者が対象。ただし、診断書や主治医意見書による例外対応もあり。 |

| 雇用形態 | 原則として、就労が決定している、または就労中であること(トライアル雇用中でも可)。 |

| 定着に支援が必要な状態 | 症状や対人関係に課題があり、職場への適応に不安があると判断される場合。 |

なお、障害者手帳を持っていない方でも、就労移行支援事業所や地域障害者職業センターと連携していれば、「配慮が必要な精神疾患を有する方」として支援が受けられることもあります。まずは一度、専門機関に相談してみることが大切です。

どこに相談すればいい?支援機関と申請窓口

「誰に相談すれば支援につながるのか?」という点も、迷いやすいポイントです。ジョブコーチ支援は、地域にあるいくつかの公的機関を通じて提供されており、申請・支援実施に関わる機関は以下のとおりです。

■ 主な相談・申請先

| 種別 | 内容 |

|---|---|

| 地域障害者職業センター(JEED) | 就労相談の窓口。ジョブコーチ支援(訪問型職場適応援助事業)を実施している代表機関。 |

| ハローワーク | 障害者枠の求人紹介と並行して、ジョブコーチの導入についても相談可能。 |

| 就労移行支援事業所 | 就職準備中の方に対して、職場見学や面接同行後にジョブコーチ支援へつなぐことも。 |

| 定着支援事業所 | 就労後6か月間の職場定着支援を担い、ジョブコーチ支援と併用するケースもあり。 |

※地域によっては、NPOや自治体の委託事業として民間機関がジョブコーチ支援を実施していることもあります。

■ 相談の流れ(一般的な例)

- 本人または企業が相談窓口(地域障害者職業センターなど)に連絡

- 面談・現状ヒアリングの実施

- ジョブコーチ派遣の可否判断と支援計画の作成

- 職場訪問・本人支援の開始(週1〜数回)

- 3か月〜6か月を目安に支援継続、職場定着を評価し支援終了へ

多くの支援機関では、本人の同意を得たうえで企業とも連携しながら支援方針を決定していくため、まずは「困っていることを率直に話す」ことが出発点になります。

費用はかかる?制度や助成金の仕組み

ジョブコーチ支援を検討する際、「費用はかかるの?」というのは企業や本人にとって非常に重要なポイントです。

結論から言えば、厚生労働省の制度に基づく「訪問型職場適応援助事業(通称:ジョブコーチ支援)」は、原則として本人・企業ともに費用負担なく利用できます。

この支援は、国または自治体からの委託を受けた専門機関(地域障害者職業センターや委託NPO等)が実施するもので、公的な就労支援制度の一環として位置づけられています。

■ 公的制度(訪問型職場適応援助事業)の費用構造

| 対象 | 負担の有無 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 利用者本人 | 無料 | 所得や年齢による制限なし。 障害者手帳を保有していれば原則対象。 手帳がない場合でも診断書や支援機関の意見により利用できるケースあり。 |

| 企業(受け入れ先) | 原則無料 | 金銭的負担はなし。ただし、支援者の訪問・面談への協力、支援計画の打ち合わせなど時間的な協力は必要。 |

| 支援実施機関 | 委託費用で運営 | 国(JEED)または自治体からの委託により実施され、支援機関への報酬は公費から支払われる。 |

つまり、公的なジョブコーチ支援を活用する場合、利用者・企業双方に直接的な経済的負担が発生することは基本的にありません。

■ 民間支援の場合は費用がかかることも

ただし、近年では民間の就労支援事業者やコンサルティング会社が独自に“ジョブコーチ”や“定着支援”の名で類似サービスを提供しているケースもあります。

これらはあくまで私的契約のもと提供されるサービスであり、契約内容によっては費用が発生する点に注意が必要です。

また、障害福祉サービス(例:就労移行支援事業所・定着支援事業所)内で提供される職場定着支援では、原則1割の自己負担(所得に応じて減免あり)がかかるケースもあります。

雇用する企業にとっての助成金制度

精神障害のある方を雇用・定着させる企業にとっては、ジョブコーチ支援と併用できる複数の助成金制度が用意されています。

これらを活用することで、経済的リスクを抑えながら、実効性のある障害者雇用を実現することが可能です。

■ 代表的な助成制度(2025年時点)

■ 代表的な障害者雇用助成金制度(2025年時点)

| 制度名 | 対象者・条件 | 助成額(中小企業の場合) | 支給期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | ハローワーク等の紹介により、精神障害者など就職困難者を継続雇用した企業 | 最大240万円 | 最長3年間 | 大企業の場合:最大100万円(1年6か月)。重度障害者は別枠で増額あり。 |

| トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) | ハローワーク等の紹介で、精神障害者を試行雇用する企業 | 月額最大8万円(初月〜3か月) 月額最大4万円(4か月目以降) | 最長6か月(原則) | 試用期間終了後に正規雇用に移行可能。12か月まで延長可能なケースもあり。 |

| 職場適応援助者助成金(ジョブコーチ支援) | 社内にジョブコーチ(職場適応援助者)を配置して支援を行う企業 | 内容により異なる(※支援時間・内容等による) | 支援計画に基づき設定 | 支援員の人件費などを補助。JEEDや自治体経由で実施。詳細は公募要領等を参照。 |

助成金 × ジョブコーチ支援の併用で、持続可能な雇用へ

たとえば、トライアル雇用助成金で試行雇用しながら、ジョブコーチ支援で定着支援を受ける。

その後、特定求職者雇用開発助成金に切り替え、長期雇用へと移行する。

このように、ジョブコーチ支援と助成金制度は併用が可能であり、段階的に安定雇用を支える戦略的な枠組みとして活用できます。雇用の場で「無理なく、着実に育てていく」体制を整えるためにも、早い段階で制度活用の相談をしておくことが推奨されます。

- 公的なジョブコーチ支援(訪問型職場適応援助事業)は、原則無料で利用可能

- 民間支援や障害福祉サービスを通じた支援では、一部費用が発生する場合があるため注意

- 精神障害者雇用に関する助成金制度と併用することで、企業側の負担を抑えつつ継続的な支援が可能

職場定着に向けてジョブコーチと連携するためのポイント

ジョブコーチの支援を受ける準備が整ったら、次に大切なのは“企業側の受け入れ体制”です。

ジョブコーチは、精神疾患を抱える社員と職場の橋渡し役としてサポートを行いますが、その効果を最大限に引き出すには、企業との連携が欠かせません。

この章では、支援開始前に企業側が確認しておきたいポイントや、ジョブコーチと良好な関係を築くための連携のあり方、

そして長期的な定着支援を可能にする社内体制づくりについて、実践的にお伝えしていきます。

支援開始前に確認しておくべきこと

ジョブコーチ支援をスムーズに導入するためには、事前のすり合わせと社内の理解が重要です。「なんとなく始まった支援」は、後々の行き違いを生みやすく、かえって本人を戸惑わせてしまうこともあります。

■ 支援前に確認すべきチェックリスト

✅ 本人の同意は得られているか?

ジョブコーチが支援を行うには、本人の意思確認と同意が前提となります。「どこまで支援者に伝えてよいか」「誰に何を説明してほしいか」を明確にしておくことが安心感につながります。

✅ 支援の目的とゴールを企業側でも共有しているか?

「定着支援=甘やかす支援」ではありません。

支援の目的は、本人が主体的に働けるようサポートすることです。評価の基準や業務内容のゴールについて、支援者と事前に方向性をすり合わせておくことが大切です。

✅ 社内で関係者が共有されているか?

支援に関わるメンバー(人事・現場管理職・産業医など)で最低限の情報共有ができていないと、支援の効果が分散してしまいます。

これらの確認を行うことで、「支援が職場にとって自然なプロセス」として機能しやすくなります。

企業とジョブコーチの連携のあり方

ジョブコーチは外部支援者であるため、企業の中で孤立させてしまうと、本来の支援効果が発揮されにくくなってしまいます。大切なのは、“支援の一部として受け入れる姿勢”を企業側が持つことです。

■ 連携をスムーズにするためのポイント

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| 定期的な情報交換の場を設ける | 週1回、月1回など、定例のミーティングを設定し、支援状況や職場側の気づきを共有 |

| 双方向のコミュニケーションを心がける | 支援者に“任せきり”にせず、職場からも積極的に観察や提案を行う |

| 建設的なフィードバックの場をつくる | 「できたこと」「改善したいこと」を率直に出し合う文化を育てる |

たとえば、「最近少し表情が硬い気がする」という現場の気づきも、ジョブコーチにとっては大きなヒントになります。そうした小さな声を支援者と共有しながら、“チームで支える文化”を醸成することが定着の鍵になります。

定着支援に必要な社内の体制づくり

ジョブコーチが関わるのは一時的な期間ですが、支援が終わったあとも安定した就労を続けていくには、社内に継続的な支援の仕組みが必要です。

外部支援が終わった後に孤立してしまうケースも少なくないため、あらかじめ中長期的な視点で体制を構築しておくことが重要です。

■ 社内で準備すべき基本の3つの体制

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 担当窓口の明確化 | 人事・産業保健スタッフなど、「何かあったときの相談先」を本人にも周囲にも明確にしておく |

| 情報の共有ルールの整備 | 支援記録や配慮内容を関係者にどこまで共有するかを事前に定めておく(プライバシー配慮も重要) |

| 継続的な振り返りの場 | 四半期に一度など、業務・人間関係・体調などを本人と一緒に振り返る場を設定する |

また、ジョブコーチとの関わりを通じて見えてきた課題や改善点を、社内マニュアルや研修に反映させることも有効です。こうしたナレッジの蓄積が、次の雇用や職場改善にもつながっていきます。

- ジョブコーチ支援を始める前には、目的の確認や社内関係者との情報共有が重要

- 企業とジョブコーチは“支援チーム”として連携し、定期的な対話が効果を高める

- 支援終了後を見据えた社内の体制づくりが、長期的な定着を支える基盤となる

まとめ――精神疾患のある人が“働き続けられる”社会へ

ジョブコーチ支援は、「特別な人のためのもの」ではありません。

むしろ、誰にでも起こりうる“働くうえでの困りごと”を一緒に乗り越えるための仕組みだと言えます。

精神疾患を抱える方が、得意な部分を活かしながら無理なく働き続けるには、本人の努力だけでは難しい場面もあります。

そうしたとき、ジョブコーチのような専門支援者が関わることで、「困っていることを言語化できる」「職場が変わるチャンスが生まれる」といった、小さくても確かな変化が起こります。

特に企業にとっては、支援制度を知っているかどうかが、離職率や組織風土に大きく影響します。

助成金制度や外部連携の仕組みも整ってきた今だからこそ、前向きにジョブコーチ支援の導入を検討する価値があります。

【締めくくり】

誰かの「働きたい」を、誰かの「支えたい」がそっと受け止める——そんな関係性の中で、少しずつ安心して働ける場所が育まれていきます。

ジョブコーチは、制度であると同時に、そうした信頼の“橋”でもあります。あなた自身が、支援を受ける立場でも、支える側でも、きっとできることがあります。

ひとりで抱え込まず、誰かとつながることで、未来はきっと変わっていきます。心地よく働ける日々が、あなたの毎日にそっと根づいていきますように。