「気分が落ち込む日が続いているけれど、これって“抑うつ状態”なの?」

そんな疑問や不安を抱えてこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

「抑うつ状態」とは、日常の中で誰にでも起こりうる心の変化の一つですが、長く続くと生活に支障をきたすこともあります。

本記事では、「抑うつ状態」とは何か、うつ病との違い、日常的な気分の落ち込みとの境界線について、わかりやすく丁寧に解説します。

心理カウンセラーの視点から、専門的な情報をやさしくお届けしますので、まずは気軽に読み進めてみてください🍀

第1章:抑うつ状態とは何か?

「抑うつ状態」と聞くと、「うつ病」と同じ意味だと思われがちですが、実は明確な違いがあります。

一時的な気分の落ち込みなのか、それとも医療的な対応が必要なサインなのか——この違いを理解することは、ご自身や大切な人のこころを守るための第一歩です。

この章では、「抑うつ状態」の基本的な定義と特徴を解説しながら、「うつ病」との違い、そして「ただの落ち込み」との違いについて、図解イメージや事例を交えてお伝えしていきます。

1. 「抑うつ状態」とはどんな状態?

「抑うつ状態(Depressive State)」とは、心のエネルギーが一時的に低下し、気分が沈み込み、意欲や集中力が下がった状態を指します。

これは誰にでも起こりうる「こころの疲労反応」であり、必ずしも「病気」ではありません。

主な特徴は以下の通りです:

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 気分 | 憂うつ・悲しみ・虚しさ |

| 意欲 | やる気が出ない、日常のことが面倒に感じる |

| 思考 | 自分を責める、将来に悲観的になる |

| 身体の反応 | 食欲低下、睡眠の質の低下、倦怠感 |

これらの症状が一定期間続いた場合や、日常生活に支障をきたす場合には、早めの相談が大切です。

2. 「抑うつ状態」と「うつ病」は何が違う?

「うつ病」は、医学的に定義された疾患であり、抑うつ状態が2週間以上持続し、かつ日常生活や社会生活に重大な支障を及ぼす場合に診断されます。

一方、「抑うつ状態」は、必ずしも病気とは限らず、ストレスや環境変化などによって一過性に起こることもあります。

| 比較項目 | 抑うつ状態 | うつ病 |

|---|---|---|

| 持続期間 | 一過性(数日〜数週間) | 2週間以上持続 |

| 生活への影響 | 軽度〜中等度。支障が少ないこともある | 明確に生活・仕事・対人関係に影響が出る |

| 医療介入の必要 | 必要ないこともある(状態による) | 医療的サポートが強く推奨される |

| 原因 | ストレスや疲労、環境変化などが引き金 | 原因不明なことも多く、脳内神経伝達物質の関与が指摘されている |

このように、「抑うつ状態」はうつ病の前段階とも捉えられますが、必ずしもすべての人がうつ病に進行するわけではありません。

3. 「気分の落ち込み」との違いはどこにある?

多くの人が、「なんだか気分が沈んでいる」「今日はやる気が出ない」と感じた経験があるはずです。

これは自然な感情の波であり、「抑うつ状態」とは異なります。

ただし、以下のような状態が続く場合は注意が必要です:

- 「楽しい」と感じることが極端に減った

- 気分が沈んだまま、数日以上改善しない

- 原因が思い当たらず、突然涙が出てくる

- 自分に価値がないと感じることが増えた

これらのサインが重なってきた場合、抑うつ状態の可能性を視野に入れ、専門家に相談することが推奨されます。

- 「抑うつ状態」は誰にでも起こりうるこころの反応で、必ずしも病気ではありません

- 「うつ病」は医学的に診断される疾患であり、抑うつ状態よりも深刻な状態です

- 一時的な気分の落ち込みと、抑うつ状態は異なります。持続性や生活への影響がポイントです

- 自分や大切な人に変化を感じたら、早めのセルフチェックや相談が大切です

抑うつ状態とは何かを理解したところで、次に気になるのは「自分に当てはまるのかどうか」ですよね。

気分の落ち込みが単なる疲れなのか、それとも抑うつ状態のサインなのかを見極めるためには、日常生活でのちょっとした変化に気づくことが大切です。

次章では、抑うつ状態が疑われるサインと、セルフチェックの方法について解説していきます。

あなた自身や周囲の人の変化に気づくヒントとして、ぜひ参考にしてください🌿

第2章:抑うつ状態が疑われるサインとチェックポイント

「抑うつ状態かもしれない…」

そう感じても、実際にはどのような状態を指すのか分からず、判断に迷う方は少なくありません。

特に、こころの不調は目に見えにくく、本人ですら気づかないこともあります。

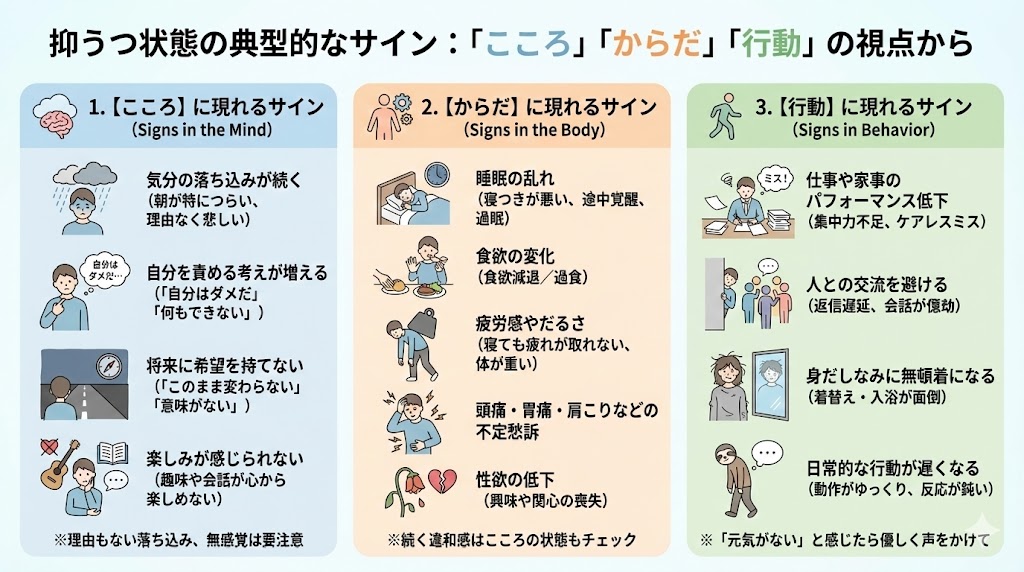

この章では、抑うつ状態に見られる典型的なサインを「こころ」「からだ」「行動」の3つの視点から紹介します。

また、ご自身の状態を客観的に振り返るための簡単なセルフチェックリストや、周囲の人が気づきやすい兆候についても詳しく解説していきます🔍

1. 【こころ】に現れるサイン

抑うつ状態では、気分や思考に変化が見られます。よくある例として、以下のような感情の変化が挙げられます。

- 気分の落ち込みが続く(朝が特につらい、何もしていなくても悲しくなる)

- 自分を責める考えが増える(「自分はダメだ」「何もできない」と感じる)

- 将来に希望を持てない(「このまま何も変わらない」「意味がない」)

- 楽しみが感じられない(趣味や会話が心から楽しいと感じられない)

特に、「理由もないのに気分が落ち込む」「以前は楽しめていたことが無感覚になる」などは、注意が必要なサインです。

2. 【からだ】に現れるサイン

精神的な不調は、身体にも影響を及ぼします。具体的には、以下のような症状が現れることがあります。

- 睡眠の乱れ(寝つきが悪い、途中で目が覚める、寝すぎてしまう)

- 食欲の変化(食欲がなくなる/過食に走る)

- 疲労感やだるさ(十分に寝ても疲れがとれない、体が重い)

- 頭痛・胃痛・肩こりなどの不定愁訴

- 性欲の低下(興味や関心の喪失)

こうした身体症状は、他の病気と見分けがつきにくいこともあるため、「最近なんとなく調子が悪い」という違和感が続く場合は、こころの状態にも目を向けてみましょう。

3. 【行動】に現れるサイン

行動の変化は、周囲の人が気づきやすい兆候です。以下のような点が見られた場合、抑うつ状態の可能性があるかもしれません。

- 仕事や家事のパフォーマンスが低下(集中力が続かない、ケアレスミスが増える)

- 人との交流を避けるようになる(返信が遅れる、人と話すのが億劫になる)

- 身だしなみに無頓着になる(着替えや入浴が面倒になる)

- 日常的な行動が遅くなる(動作がゆっくり、反応が鈍くなる)

「最近、あの人が静かすぎる」「なんとなく覇気がない」といった印象があれば、優しく声をかけてみることも大切です。

4. ✅セルフチェックリスト(9項目)

ご自身の状態をチェックするためのリストを用意しました。以下の9項目のうち、5つ以上に1週間以上当てはまる場合は、専門機関への相談を検討してみましょう。

| チェック項目 ✅ | 内容 |

|---|---|

| □ 気分が沈んでいる/泣きたくなることがある | |

| □ 以前楽しめていたことに興味が持てない | |

| □ 疲れやすく、何をするのも面倒に感じる | |

| □ 寝つきが悪い、または過剰に眠ってしまう | |

| □ 食欲が落ちた、または食べすぎてしまう | |

| □ 自分を責める思考が増えた | |

| □ 集中力が低下し、仕事がはかどらない | |

| □ 人と会うのが億劫に感じるようになった | |

| □ 将来に希望が持てない・不安でたまらない |

※これは簡易的なチェックリストであり、診断を目的とするものではありません。

5. 【家族・周囲が気づけるサイン】

当事者が「自分が抑うつ状態だ」と気づかないことも多いため、周囲の観察も重要です。

以下は、身近な人が変化に気づきやすいサインです:

- 表情が乏しくなり、笑顔が減った

- 些細なことに過敏になっている

- 話しかけても上の空で反応が薄い

- 体調不良を頻繁に訴えるようになった

- メールやSNSなどの返信が極端に遅くなった

心配な変化を感じたら、頭ごなしに指摘するのではなく、「最近ちょっと元気がないように見えるけど、大丈夫?」と優しく声をかけることが第一歩です🕊

- 抑うつ状態は「こころ・からだ・行動」に幅広くサインが現れます

- 特に「楽しみが感じられない」「疲れやすい」「集中できない」などの変化に注意

- セルフチェックで5項目以上該当する場合は、早めの相談を検討しましょう

- 家族や同僚など、周囲の人が気づける変化にも意味があります

- 声かけは否定せず、安心できる雰囲気で行いましょう

ここまでの内容で、抑うつ状態が疑われるサインやチェックポイントについて理解が深まったかと思います。

しかし、いざ「相談しよう」と思っても、「どこに相談すればいいの?」「病院に行くべき?」と不安に感じる方も多いのが現実です。

そこで次章では、抑うつ状態の対処法として、医療機関での支援、カウンセリング、そして日常生活でできるセルフケアについて、専門的にわかりやすく解説します。

一歩を踏み出すためのヒントを、ぜひ見つけてみてください🌱

第3章:抑うつ状態への対処法と回復のステップ

「抑うつ状態かもしれない」と気づいたとき、多くの方が迷うのが「どうすればいいのか?」という次の一歩です。

医療機関に行くべきか、生活を変えるだけで回復できるのか、自分に何ができるのか——不安は尽きませんよね。

この章では、抑うつ状態への対処法として、①医療機関での治療、②心理的サポート、③生活の中でできるセルフケアという3つのステップを紹介します。

また、いつ・どこに相談すればいいのかといった現実的なヒントもお伝えします💡

1. 医療機関でのサポート:早めの受診が安心につながる

抑うつ状態の背景には、ストレス、生活環境の変化、身体的な疾患、ホルモンバランスの乱れなど、さまざまな要因が複雑に絡んでいることがあります。

そのため、「ただの気分の波」だと自己判断せず、専門的な視点で評価を受けることが大切です。

💊精神科・心療内科での主な対応

- 問診と心理検査:症状の経過、環境要因、生活の変化などを丁寧に聞き取ります

- 薬物療法:必要に応じて、抗うつ薬や抗不安薬などが処方されることがあります(※慎重な判断が必要)

- 精神療法の紹介:カウンセリングや認知行動療法(CBT)など非薬物的なアプローチが勧められることもあります

※治療効果については断定を避けますが、多くの方が専門家の支援によって安心感を得られているのも事実です。

2. カウンセリングや心理療法で「気持ちの整理」をサポート

医療機関に行くことに抵抗がある場合、まずはカウンセリングや心理相談から始めるのも有効です。

🗣代表的な心理的サポートの種類

| 支援方法 | 特徴・内容 |

|---|---|

| カウンセリング | 傾聴を中心に、気持ちを整理しながら状況を見つめ直す支援 |

| 認知行動療法(CBT) | 「考え方」と「行動」のパターンを見直すことで、気分の改善を目指す科学的アプローチ |

| 対人関係療法(IPT) | 人間関係のストレスに焦点を当てたアプローチ(職場・家族など) |

心理士や公認心理師などの専門家に相談することで、「今の自分」に合った方法が見つかることもあります。

3. 今日からできるセルフケア:自分を整える習慣を取り戻す

抑うつ状態のときは、心のエネルギーが枯渇している状態。

「何かしなきゃ」と焦るよりも、「できる範囲で、心と体を整えること」が第一歩です。

🛌 ① 睡眠のリズムを整える

- 決まった時間に起きる・寝る

- 寝る前のスマホやカフェインを控える

- 朝に光を浴びることで体内時計が整う

🥗 ② 栄養バランスに気をつける

- 3食を規則正しく

- 炭水化物・たんぱく質・ビタミンを意識

- 特に「鉄分・ビタミンB群・オメガ3脂肪酸」が気分と関係

🚶♂️ ③ 軽い運動を取り入れる

- ウォーキングやストレッチでもOK

- 週2〜3回、15分程度の軽い運動でも抑うつ症状の軽減が報告されています

💌 ④ 誰かと話す時間をつくる

- 気持ちを話すだけでも脳が整理されます

- カフェでの雑談、オンライン通話などでも効果あり

- 「孤立しないこと」が予防にもつながる

🎨 ⑤ 小さな楽しみを思い出す

- 音楽、香り、読書、絵を描く、湯船に浸かるなど

- 「昔好きだったこと」から手がかりを探してみましょう

4. 受診や相談のタイミング:こんなときは一人で抱え込まないで

以下のような状態が1〜2週間以上続く場合は、専門機関に相談してみることをおすすめします。

- 朝がつらく、仕事や家事ができない

- 突然涙が出たり、イライラが止まらない

- 食事も睡眠も乱れている

- 自分がいなくなってもいいと感じてしまう

📞相談先の一例

| 支援窓口 | 内容 |

|---|---|

| 精神科・心療内科 | 医師による診察、診断、治療の相談 |

| 保健所・市区町村の健康福祉課 | 相談窓口の紹介、専門機関への橋渡し |

| 自殺予防いのちの電話(24時間) | 話を聴いてもらいたいときの緊急対応 |

| 学校・企業の相談窓口 | スクールカウンセラー、産業医など |

「まだ早いかな」と感じる段階でも、相談は“早すぎる”ことはありません。

むしろ、早期の気づきこそが回復への近道になるのです。

- 抑うつ状態は、医療機関での相談や心理的支援が有効です

- 薬物療法だけでなく、カウンセリングや認知行動療法などもあります

- 睡眠・食事・運動・人とのつながりを見直すセルフケアが重要

- 変化が続くときは早めに専門機関へ相談することが安心につながります

- 相談は“症状が重くなってから”でなくても大丈夫です

3章にわたって、「抑うつ状態とは何か」「どう気づくか」「どう対処するか」についてお伝えしてきました。

どんなに前向きな人でも、心が疲れてしまうことはあります。抑うつ状態は“弱さ”ではなく、“こころのSOS”です。

今、不調を感じている方も、身近な人が心配な方も、大切なのは「気づいて、動くこと」。

一人で抱え込まず、信頼できる誰かとつながることから始めてみてください。

あなたの心が少しでも軽くなることを願っています🌷